dimanche, 31 août 2008

Retour du pays de Kerouac à celui de Reverzy

Retour de l'Ile-Grande (Côte d'Armor), aux falaises éboulées. Le long de ses cotes se devinent les carrières fossilisées et salées, d'où fut extrait au dix-neuvième siècle le granit du pavé de pas mal de rues parisiennes. Cote de granit rose, non loin de là, de Tregastel à Perros Guerrec, sur le sentier des douaniers. Maison de millionnaires aux parcs aérés devant l'horizon, rien que lui devant. Petites plages de sable, si fin qu'on le croirait café moulu. Dans l'arrière pays, biscuiteries-hangars poussant comme champignons, là où des touristes paient 8,50 euros un petit pot de confiture de lait ou de caramel au beurre salé, sous le cri ricanant des mouettes et devant le haussement d'épaules sarcastiques des goelands. Des goelands rescapés des marées noires humaines, la station LPO de l'Ile Grande en est emplie. Pensionnaires aussi incongrus que convalescents à l'oeil rond, l'aile en pointe, la queue de nonne. Perros Guerrec : magnifique retable dans son église coiffée d'un étrange clocher, comme vaut aussi le détour la chapelle de La Clarté et la Vierge au manteau bleu serti d'étoiles dorées. Il se fait tard, enfant, voleur d'étincelles... Retour ? Mais cela signifie quoi ?

De quoi suis-je revenu ? Dans quelques jours (le 5 septembre, exactement), ce sera le 51ème anniversaire de la parution en librairie de Sur la Route du breton exilé Jack Kerouac, père présumé de la beat génération, "génération de la béatitude". Sacré bouquin ! Sept années, il l'aura attendue, cette foutue parution. Sept années ! La dernière version de On the road a été dactylographiée en avril 1951 sur un rouleau de papier de 35 mètres de long, matérialisant le flux qui parcourait l’auteur sous psychotropes. Ce long ruban de papier ininterrompu, métaphore de la route et de ce que "l'écriture jaculatoire" tissée à la gloire de Dean Moriarty (Neil Cassady), enfant voleur de voitures, ce long ruban de papier, comme la route, n'a pas de fin. Si, pourtant : Kerouac mourut à 47 ans. A son âge, Jean Reverzy était déjà mort. Entre un médecin lyonnais sédentaire et un breton américain ne tenant pas en place, la rencontre était-elle aussi impossible ? Je l'imagine, pourtant, un instant, cette rencontre; elle se déroulerait dans un salon cossu de la Place des Angoisses, ou bien une ferme délabrée de l'Ouest américain. Et ces deux hommes qui avouèrent l'un et l'autre avoir écrit parce qu'ils allaient mourir n'auraient rien à s'avouer l'un à l'autre, rien que cette passion avide, brûlante, saissante, mortelle, peut-être : l'écriture. Quelques dix heures de route séparent le pays de Kerouac de celui de Reverzy ; quelques mètres, seulement, dans une bonne librairie, les oeuvres de Jack Kerouac de celles de Jean Reverzy : sur la ligne de la route, retour, nouveau départ. Que septembre nous soit bel et brillant, à vous comme à moi !

21:49 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : kerouac, littérature, reverzy, actualité |

mardi, 05 août 2008

Je vous laisse

"Je vous laisse aller vers le fond", fait le chauffeur de bus, tourné vers des visages qui, dans la moiteur de l'été, suent comme vaches qui pissent. On se trouve déjà fort tassé, on maugrée et on se tasse davantage. Chez le médecin, le dentiste : "je vous laisse patienter". Variante : "je vous laisse vous asseoir". Au musée, au centre commercial : "je vous laisse prendre l'escalator"... " Je vous laisse composer votre code" : celle-ci, on l'entend partout. Autre version : "je vous laisse ranger vos affaires dans le sac !". Caissières permissives ? Chauffeur de bus tolérant ? Gardes amicaux ? Secrétaires prévenantes ? Que nenni. L'Etat, lorsqu'il s'y mettra à son tour, nous dira : "je vous laisse payer vos impôts". Le flic, au carrefour, tout sourire : "je vous laisse me montrer vos papiers". Issu probablement de l'anglais : "I let you + infinitif", cette expression ridicule a pénétré le français courant depuis peu, au point d'être devenu un cliché utilisé dans toutes les situations professionnelles imaginables afin d'exprimer l'ordre atténué. Là où nos anciens disaient "Veuillez" ou "voulez-vous", suivi d'un "s'il vous plait", voilà qu'encore notre modernité ramène son narcissisme autoritaire & disgrâcieux en commençant une fois de plus par dire Je, là où il conviendrait de dire Vous (dans le même goût que le "Je m'excuse", pour "Veuillez m'excuser") Ce je, qui pointe son museau se révèle d'autant plus mal élevé qu'il croit l'être bien : feignant la politesse, il est donc particulièrement irritant. Car ce "je", qui se place en position sujet, n'est jamais véritablement celui d'un sujet libre et autonome, mais plutôt celui d'un simple éxécutant, d'un kapo, qui vous transmet une consigne qu'il a lui-même reçue. Que vous laisse-t-il, en vérité ? C'est un je intimement policier qui parle, un je franchement haïssable : société où le pseudo-professionalisme de chacun contrôle les gestes de chacun. Pour le plus grand bonheur de tous ? Ecoutez-le ton neutre, vide, avec lequel c'est généralement prononcé. Un sujet ? Simple courroie de transmission, canal ou tuyau, petit larbin du système, comme on voudra. Pas de quoi être fier.

Laisser provient du latin laxare (relâcher). Le verbe signifie "consentir", "permettre". C'est ainsi que la caissière vous permet de saisir votre code, la secrétaire vous autorise à séjourner dans le salon de son patron, etc.... Laisser, c'est aussi confier, donner. On laisse ainsi toujours quelque chose de soi à quelqu'un, quelque part. En français correct, "Je vous laisse" signifie exactement "Je vous quitte", ou "je vous abandonne", ou comme l'a très bien écrit un jour Jean Echenoz, "Je m'en vais". Tel est bien mon cas. Je m'en vais quelque temps en vacances, aussi le titre de ce billet n'est pas (Dieu m'en garde !) un lieu commun. Il est à comprendre au sens le plus propre. Et comme je m'en voudrais de m'en aller les mains vides, en vous donnant rendez-vous aux premiers jours du beau mois de septembre, "je vous laisse" en bonne compagnie, en compagnie de quelqu'un que j'aime bien. Monique Serf (Barbara 1930-1997) fut quelqu'un qui détestait plus que tout les lieux communs et qui savait, d'intuition au moins autant que d'expérience, que le boulot principal d'un journaliste consiste à pousser son interlocuteur à en proférer le plus possible en un minimum de temps et si possible sans bien s'en rendre compte.

03:33 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : langue française, société, littérature, lieu commun |

dimanche, 03 août 2008

Jean Reverzy (1914-1959)

Jean Reverzy est né l'an 1914, au commencement d'une guerre qui allait enflammer la planète entière, bouleverser une première fois la face du monde, et dont son père ne revint jamais. "Depuis la mort lointaine de mon père, nous habitions, ma mère et moi, un appartement à façade dont les fenêtres s'ouvraient sur ce désert investi par la Médecine". Ce désert, c'est la place Bellecour, qu'il immortalisera dans "Place des Angoisses". "Je crois, écrit-il dans l'un de ses premiers textes qui date de 1931, à l'originalité de ma mélancolie". Pour une vie entière, Reverzy définit dans cette phrase un véritable programme d''écriture, dont l'œuvre dense et brève qu'il compose à Lyon sera la matière exigeante, minutieuse. Un premier roman achevé, Le passage, obtient en 1954 le prix Renaudot et le révèle au grand public. C'est l'histoire d'un homme revenu de Tahiti pour mourir à Lyon, sa ville natale. "Crever", dit-il. Œuvre difficile, presque clinique, dans laquelle il suit les derniers instants de son personnage, comme à la recherche de "l'originalité d'une mélancolie". Et ce, jusqu'à l'agonie finale. Et ce, jusqu'au passage. Mais Palambaud ne livrera, malgré l'éviscération totale qu'il subit tel un objet consumé entre les pattes des médecins, aucun secret particulier " J'aurais pu à notre dernière rencontre, celle qui venait de s'achever, toucher du doigt son cœur, ses poumons, son foie, tout ce qui paraissait le composer et qu'il n'avait jamais vu, et tout cela ne m'avait rien appris. Nous étions passés l'un près de l'autre comme deux étrangers, comme deux animaux d'une espèce différente. En vain, je cherchais un sens à des mots que nous avions échangés, au contact de nos mains qui s'étaient serrées, aux rencontres de nos regards." Une originalité si profonde, donc, et si propre à chacun, qu'elle ne se rencontre pas, ne se partage pas. Mais elle fonde une quête, assigne à la littérature une mission tout aussi noble que celle dont se revendique avec orgueil la médecine : non pas soigner, mais comprendre, ou tout du moins ressentir.

La mort. La mort est au centre du travail de Jean Reverzy. Qu'il soit médecin ou écrivain, il demeure "le compagnon des agonisants" ( Ecrivain, note-t-il dans son cahier : métier de moribond). "Car l'agonie peut durer une seconde ou des années : elle commence à l'instant où l'homme croit sa mort possible; la longueur du temps qui l'en sépare n'importe, et quiconque a saisi le sens de l'écoulement, du passage, est perdu pour les vivants. Et du jour où la mort triomphe et s'installe en maîtresse dans un cerveau, c'est pour abolir - à l'exclusion d'un exact sentiment de fluidité de l'existence - toute lutte, tout désir, toute affirmation de soi et aussi toute angoisse." (Le passage, ch. 12). René Char, l'un de ses contemporains, écrivit un jour : « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil ». Combien cet aphorisme pourrait s'appliquer à Reverzy !

Le narrateur de "Place des Angoisses" n'est-il pas (comme d'ailleurs celui de Ciel de suie d'Henri Béraud, autre roman lyonnais) un médecin des pauvres ? Il y a dans ce deuxième roman un passage éclairant où les deux vocations de Reverzy, médecine et écriture, paraissent se frôler, se conjoindre. Le médecin se trouve chez un ouvrier du quartier "Sans-souci", son secteur de prédilection. L'ouvrier vient de mourir : quels mots offrir à la veuve, près de lui : "Je n'avais encore rien dit, et décidai de ne rien dire. Certes, je crois au pouvoir de paroles simples, mille fois redites, perfectionnées par l'usage, machinales et cependant nuancées, qui tout en promettant la guérison ne découragent pas trop de mourir. Chacun a la maladie qu'il mérite et la maladie ressemble à celui qu'elle a frappé. Les pauvres redoutent l'espérance; le bonheur leur fait peur ou les offense; et leur maladie résignée, sombre, sans hargne, est à leur image. Mon langage s'accorde à leurs tourments. Mais il est vain de haranguer les morts."

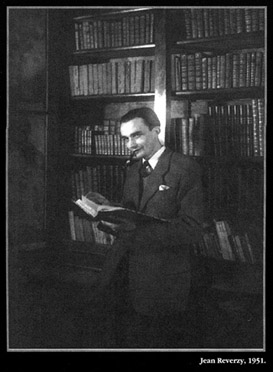

Pour ma part, j'aime beaucoup cette photo de lui, qui provient du fonds de la bibliothèque de la Part-Dieu. On l'y voit lecteur de livres, davantage que de corps malades, lui qui dans Nécropsie, un texte datant de son internat à l'hôpital de la Croix-Rousse, proclamait déjà : "J'affectais involontairement l'amour de la médecine, alors que James Joyce était le dieu que j'adorais." D'après Jean-François, son fils, Reverzy conserva peu de livres auprès de lui, peu de meubles, également, dans le deux-pièces proche de son cabinet, qu'il habitait au moment de sa mort. "Le seul lieu de lecture qu'il sacralisait était le bibliothèque municipale de Lyon", où il se rendait souvent le dimanche. "Je regarde, écrit-il dans son journal, le 6 septembre 1957, sur un rayon de la bibliothèque, les deux livres que j'ai écrit; ils sont là, tout petits, serrés d'un côté par Edgar Poe, et de l'autre par les 32 volumes des œuvres complètes de Bossuet : si les bouquins ont une vie, ils doivent se sentir mal à l'aise. Pour leur donner plus d'importance, j'ai mis à côté des traductions. Mais cela ne fait pas encore très gros quand je donne le coup d'oeil du propriétaire."

Une oeuvre courte, certes, qui remplit tout de même un volume de la Collection Mille et une Page de Flammarion, les textes inédits offrant un éclairage décisif sur le projet qui la sous-tend, la quête de cette originalité, que le monde des vivants compromet singulièrement.

« La ville de Lyon, écrit Jean François qui commente les textes de son père (1), jamais nommée, est au centre de l'oeuvre de Reverzy. Il avait avec la vieille cité gallo-romaine un lien organique et quasi-fusionnel. On pourrait dresser une cartographie de ses oeuvres autour des différents points cardinaux : la place Bellecour et la Croix-Rousse, Saint-Jean et la place des Terreaux, et plus loin les Brotteaux et le parc de la Tête d'Or, enfin Montchat et Villeurbanne. »

Jean Reverzy est mort le 9 juillet 1959, à quarante-cinq ans. On vient de passer, dans une souveraine indifférence, l'anniversaire des 80 ans de la naissance de Louis Calaferte. Tout laisse à penser que le cinquantenaire de la mort d'Henri Béraud passera tout autant inaperçu en octobre. Reverzy sera-t-il mieux loti, l'an prochain ? Pourquoi la ville de Lyon ignore-t-elle à ce point ses grands écrivains disparus ? Croit-elle donc en avoir vu naître tant que ça sur son sol humide ? N'a-t-elle pas remarqué que Béraud supporte largement la comparaison avec Giono, Jolinon avec Mauriac, Reverzy avec Camus, Calaferte avec Le Clezio ? Pour conclure ce trop rapide billet, quelques lignes de Reverzy sur Lyon, la ville ingrate entre toutes :

.« J’étais à Lyon sur les quais du Rhône et sous des platanes extrêmement parfumés. Le soleil se tenait entre d’extraordinaires images dont le relief et l’incandescence me stupéfiaient et à droite de la colline dont la seule image me rappelle l’odeur délicieuse des vieux bouquins de piété. Je me souviens que le Rhône découvrait de longs bancs de cailloux d’une blancheur absolue… Mais n’oubliez pas qu’à l’horizon fondait de l’or et de l’or… Or moi, fumant des cigarettes américaines ou plutôt buvant leur arôme, je regardais passer ces lumières; toute l'après-mdi, j'avais vagabondé dans un parc public dans une débandade de fleurs et d'arbres dont je ne sais le nom, et que réfléchissaient d'étroits canaux. Ce parc m'était autrefois un refuge alors que, maintenant, son seul souvenir m'afflige et m'attriste : car il semble trop riche, trop parfumé, et m'y promener deviendrait pour mon esprit une torture mortelle. Mais en septembre 32, je l'aimais vraiment et aussi, en peu d''heures, j'avais commis de grave excès de couleurs et surtout de parfum; Dans la lumière inquiète et blanche du sunset, je vis s’éclairer des fenêtres ; ça et là tremblèrent de minuscules cristaux rouges. Un mystérieux esprit m’envahit, que j’appelle le Mal du Soir. »

(1) Jean Reverzy, Oeuvres Complètes, 1001 pages, Flammarion, Paris 2002.

09:50 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature, reverzy, lyon, le passage, place des angoisses, le mal du soir |

samedi, 02 août 2008

Le pont du Rhône

Du Moyen-âge au dix-huitième siècle, le Rhône n’était franchissable, à Lyon, que par un unique pont. Pour parler de lui, il ne reste dorénavant que de vieilles chroniques. Et lorsqu’il fait un temps à se laisser raconter des histoires par les pierres des ponts, on n’entend plus le fracas du Rhône se brisant contre ses piles en pierre. Sa huitième pile, telle une borne, servit longtemps de frontière entre le Lyonnais et le Dauphiné.

C’était un géant de 20 arches et de 510 mètres de long, qui enjambait le Rhône et ses rives mouvantes, ses lônes couvertes de ruisselets. La rue de la Barre (ex Bourgchanin) lui doit son nom, car une barrière fermait son péage, jusqu’à ce  que fût aboli, en 1776, « le droit de barrage ». A l’autre extrémité du Rhône, la place du Pont (dite à présent Gabriel-Péri) lui doit le sien, puisqu’avant l’aménagement de la rive gauche au début du dix-neuvième siècle, le vieux pont débouchait sur ses auberges. De vieilles gravures, (la plus connue étant celle de Jean Jacques de Boissieu, ci-contre, nous montrent des fortifications défendant l’entrée du pont, une haute tour carrée presque en son milieu, munie d’un pont levis. Car les portes étaient fermées la nuit.

que fût aboli, en 1776, « le droit de barrage ». A l’autre extrémité du Rhône, la place du Pont (dite à présent Gabriel-Péri) lui doit le sien, puisqu’avant l’aménagement de la rive gauche au début du dix-neuvième siècle, le vieux pont débouchait sur ses auberges. De vieilles gravures, (la plus connue étant celle de Jean Jacques de Boissieu, ci-contre, nous montrent des fortifications défendant l’entrée du pont, une haute tour carrée presque en son milieu, munie d’un pont levis. Car les portes étaient fermées la nuit.

Au tout début, il y eut longtemps un pont de bois à cet emplacement, parce que la violence du fleuve rendait problématique la construction d’un véritable pont, qui s’étala sur plusieurs siècles et fut un véritable exploit. « Depuis qu’on était parvenu à lui fermer le passage de la plaine dauphinoise et qu’on l’avait contraint, au moyen de digues, de refluer vers la ville, le Rhône se précipitant sous les arches, sapait les enrochements et entraînait les pilotis ; une partie du pont était à peine achevée qu’une autre s’écroulait sous les affouillements. Chaque grande crue emportait deux ou trois piles. Alors, pendant que les constructeurs allaient chercher aux Augustins ou à Fourvière de ces gros blocs couverts d’inscriptions latines, il fallait se servir de bateaux pour traverser le fleuve ou, comme on l’avait fait pendant le séjour de Louis XII et de sa cour, établir une traille au port de la rue Neuve. », explique Vingtrinier, dans La Vie Lyonnaise.

Jean Pelletier (Ponts et quais de Lyon, ELAH, 2002) date de 1559 la décision, par les échevins de Lyon, de bâtir un pont de pierre. Sous Henri II, c'est-à-dire assez rapidement, le pont fut réduit de vingt arches à dix-sept. « Nos grands pères, écrit Petrus Sambardier dans La Vie lyonnaise (12.3.1932) ont vu encore les cinq arches du pont, que les travaux de Combalot, le siècle dernier, ont enfouies pour nous donner le cours Gambetta. » Il a fini par être remplacé, en raison de la circulation automobile, par l’actuelle ouvrage en acier, après sa démolition en 1952. Tous les ponts du Rhône sont pourtant, comme le souligne Albert Giuliani ( Vous êtes mon Lyon, 1928) « fils, petits-fils, arrière petit-fils de ce vénérable et si vénéré pont de la Guillotière », qui « courbe sous la vieillesse de Mathusalem ».

L’énumération à la Prévert que Nizier du Puitspelu consacre aux embouteillages du pont du Rhône dans ses souvenirs témoigne également de son immense popularité, qu’il devait au point stratégique qui fut durant des siècles le sien sur le Rhône :

« A gauche, le pont de la Guillotière, auquel le petit gone vit s’ajouter les trottoirs, supportés par des arcs en fonte que l’on superposa aux arches de pierre. Jugez un peu voire ce que c’était que ce pont avant les trottoirs, encombré de tout ce qui arrive aujourd’hui par le chemin de fer, de tous les rouliers de Provence, de toutes les voitures publiques du Dauphiné et du Midi, de toutes les jardinières des coquetiers, de tous les tombereaux des âniers, de tous les chars, de toutes les charrettes, de toutes les carrioles, de toutes les pataches, de tous les tape-culs, de tous les camions, de tous les crapauds, de toutes les maringottes, et de tout le reste ! Qu’on pût arriver au bout sans être chapelé, haché, pilé, broyé, escaché, escharbouillé, écramaillé, c’est un miracle au prix duquel les apparitions de notre temps sont choses absolument naturelles.» (Puitspelu, Les Oisivetés du sieur Puitspelu, Lyon, 1896, Pierre Masson, 1928).

Il a existé un véritable mythe du pont du Rhône, à Lyon, chaque jour combattant contre le flux : « Contre les arches lourdement taillées en éperon le courant bouillonne, se précipite, excité par l’obstacle. La nappe s’étale d’une rive à l’autre, miroitante, embuée par endroits comme une glace sur laquelle on aurait soufflé. Presque aussitôt, elle se resserre, bloquée par un long banc de sable, à droite. Le fleuve se rue dans le chenal étroit et profond.»

(Emile Baumann, Lyon et le lyonnais, De Gigord, Paris, 1934).

Plongeons et baignades dans le fleuve étaient fréquents, jouissifs, parfois fatals. L’une des scènes les plus émouvantes de La Gerbe d’or d’Henri Béraud se déroule justement sous ce pont, lorsque le narrateur enfant voit un ouvrier de la Guillotière qui se baignait en train de se noyer devant ses deux très jeunes fils, impuissants :

« L’homme luttait, les dents serrées. A chaque instant, il perdait un peu d’espace. Déjà l’ombre de l’étrave le couvrait. Il nageait furieusement. A force de désespoir, il parvenait à demeurer sur place. Visiblement il cherchait à s’échapper vers l’escalier de la berge : il y avait là un anneau de fer et une vieille amarre… Il la regardait. Il ne voyait qu’elle. Nous criions tous à la fois, sans le quitter des yeux. Je revois les choses dans leur plus petit détail. Cela dura moins d’une minute. J’entends encore ce chien hurler à la mort. Maintenant, l’homme avait perdu la cadence de sa nage. L’eau arrivait à pleins bords, lourde, égale, aveugle, impitoyable. Il se battait contre elle avec désespoir. Brusquement, ses forces le trahirent. On vit sa tête pâle reculer, reculer encore. Elle alla se placer dans l’angle formé par le courant et l’avant du bateau, qu’elle semblait caler. Il luttait toujours. Enfin, l’eau enfonça cette tête d’un coup, comme un pavé. C’était fini. On ne vit plus rien, que la course du fleuve et le reflet noir de la péniche. Un lent marlou vint. Il se campa au sommet de la rampe. « Vite, monsieur, mon papa vient de se noyer ». Les petits sanglotaient. L’individu haussa les épaules, alluma une cigarette, puis s’éloigna sur le quai désert. Transis de peur, nous demeurions toujours plantés là. Les deux enfants criaient toujours : « Papa ! Papa ! ». Leurs voix se dispersaient dans le bruit monotone du fleuve. A la fin, ils se turent. L’ainé ramassa par terre les vêtements. Il prit le petit par la main, et ils s’en allèrent tout seuls, je ne sais où, vers le faubourg, en pleurant à gros sanglots. »

De l'accident du carrosse de Madame Servient au passage de Napoléon dessus, avant les Cent jours, il y aurait encore beaucoup à raconter sur cet illustre disparu. Sans compter le nombre extraordinaire de peintres, petits ou grands, qui ont esquissé tour à tour son auguste silhouette, sur un bout de toile ou un morceau de papier... Occasion, peut-être, d'un futur billet.

Autres monuments perdus:

L'hôpital de la Charité : http://solko.hautetfort.com/archive/2008/09/03/les-fantom...

L'amphithéâtre des Trois-Gaules : http://solko.hautetfort.com/archive/2008/11/03/l-abbaye-l...

Le Pont de Saône : http://solko.hautetfort.com/archive/2008/12/07/le-pont-de...

Le Progrès, rue Bellecordière :

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/07/23/le-progres...

18:11 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : lyon, littérature, pont de la guillotière, histoire, béraud |

vendredi, 01 août 2008

Tsunami sur les JO.

Les jeux olympiques n'ont pas encore débuté que, déjà, ils sont devenus une sorte de personnage romanesque virtuel. Certes, l'actualité du monde, s'emparant d'eux peu à peu, les transformera bientôt en un événement du Réel, lorsqu'elle distillera l'annonce de ses médailles, de ses records et de ses désillusions dans des centaines de pays, des milliards de foyers. En attendant, chacun peut fantasmer à leur sujet un peu comme il l'entend. Car ils ont ce privilège d'exister déjà dans la réalité historique (comme prolongement de ceux d'Athènes et de Sydney) et encore dans une réalité imaginaire, ou plutôt symbolique, potentiellement déterminée par l'Actualité du Monde. Ils sont en quelque sorte vierges de cette réalité de l'événement, et comme offerts à elle, à tout ce qui peut arriver. Vous me direz : que risque-t-il de se passer ? Les grands pays vont rafler le gros lot des médailles, quelques records seront pulvérisés, une poignée d'inconnus seront révélés aux grands feux des projecteurs. Sans doute.

Au point où nous en sommes, on peut aussi imaginer que ce personnage romanesque appelé Jeux olympiques, dans un scénario différent, rencontrera un autre personnage créé virtuellement par l'Actualité Toute Puissante de ces derniers années. Par exemple, Attentat Terroriste. Scénario rendu plausible par l'antécédent Munich, et aussi par celui du 11 septembre. A moins qu'il ne soit confronté à un autre personnage symbolique, qui entretient avec l'Occident des relations d'empathie incontestable, Mister Repression au Tibet. Ces éventualités sont, bien sûr, envisagées et, me direz-vous, d'imposantes forces de l'ordre sont depuis un bail à pied d'oeuvre pour contrer le scénario fâcheux. Autre personnage romanesque, agissant de façon très puissante sur le psychisme des gens, et qui serait à même de bouleverser l'écriture conforme des événements : Mister Tsunami. La blogosphère bruit donc de rumeurs à propos de ce scénario-ci, plus "intriguant" (au sens romanesque) que les deux autres : un méga tsunami dévastant les cotes de la Chine, à la suite d'un séisme de très grande amplitude. Nouveau personnage entrant en scène : Une crise humanitaire. Une crise humanitaire considérable, avec des retombées économiques qui auraient des incidences sur tous les pays, la France en tête, et qui tiendrait lors le haut de la manchette sur tous les journaux du monde, un monde mondialisé qui, visiblement, a besoin de connaître - ou du moins de rêver qu'il connaît - des effrois mondialisés.

Le suspens mondialisé, c'est à dire celui qui requiert l'attention de tous les peuples , semble ne plus se contenter, en effet, de simples exploits sportifs - tout olympiques soient-ils. Le monde mondialisé paraît vouloir, à travers le canal de ses médias, se procurer des frissons, des fantasmes et des effrois à sa hauteur, des effrois mondialisés. Aussi la simple actualité des Jeux ne suffira plus à combler les attentes qu'elle créée. D'année en année, fiction et réalité ont eu tendance, en s'interpénétrant, à se découvrir de communes caractéristiques : celles de raconter des histoires dont tout un chacun a fini par penser qu'elles se rejoindraient un jour. J'emprunte à Pierre Bayard, psychanalyste et prof de fac qui s'amuse depuis quelques années à réécrire les romans policiers les plus populaires, cette citation : "Ainsi se trouve confirmée l'hypothèse selon laquelle il existe, entre les mondes de la fiction et le monde "réel" un monde intermédiaire propre à chacun, plus ou moins investi selon les sujets, et qui exerce une fonction de transition entre l'illusion et la réalité" (1) Drôle de saloperie d'époque, responsable de cette confusion sans précédent ! Et je crois que, même si - comme c'est fort probable- il ne se passera rien à Pékin, rien d'autre qu'une banale et déjà vue distribution quotidienne de médailles, il faudra, pour satisfaire cette sorte d'attente malsaine d'événements spectaculaires, que les fabricants d'actualité trouvent quelque chose d'ampleur considérable à mettre sous la dent d'une opinion de plus en plus frustrée par le Réel, et de plus en plus égarée dans un scénario sur lequel, au contraire de ce que lui fait croire le crédo démocratique, elle n'a plus aucune maîtrise.

(1) Pierre Bayard, Ed. de Minuit - Qui a tué Roger Ackroyd (1998 ) et L'Affaire du Chien des Baskerville (2008)

02:13 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : actualité, politique, pékin, journalisme, littérature, pekin |