samedi, 19 novembre 2011

Large coffee

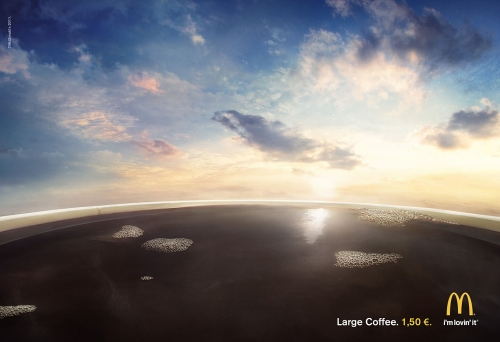

La terre d’Eluard était bleue comme une orange, celle de Mac Donald, ronde comme un bol de café. Lyrique, le concepteur de l’affiche a gommé toute présence humaine de ce matin qui aurait pu être le premier du monde ; est-ce pourtant une si bonne idée que ça, cet océan de café, cette mer noire au point qu’on la croirait, à perte de vue, polluée de pétrole ? Le bel arôme s’y noie plutôt qu’il n’y charme la narine, n’en réchappe que la vision repoussante d’une bibine imbuvable qu’on ne saurait plus jamais nommer désir. Bien trop américaines, ces vagues de café-boutasse répandues sous un ciel à l’immensité factice autant que forcée: Ici l’horizon n’est qu’un bout de plastique blanc ou une frontière de céramique. Le petit zinc est loin, l’aventure tout autant : passé le rebord de ton bol, le vol promis par l’affiche cherra dans l’abîme des sept milliards d’individus sur Terre, ton quotidien au précaire parfum de crise.

Large Coffee : On pense à ces petits cadres aux traits las qui emplissent les vols d’United Airlines et survolent le monde, chacun plongé dans son souci, à la violence matinale d’une humanité qui se répand de métropoles en métropoles, comme tache d’huile sur continents. Flots, flux : la planète tout entière envahie de leur communauté, la mer à leur image, vide de tout danger apparent, mais prompte comme jamais à la sombre catastrophe : 1,50 euro, le prix du café allongé, dit large, parmi la meute. L’artiste a signé, c’est ce M en capitale jaune comme l’or, initiale emblématique de l’uniformité d’une mondialisation qu’on ne dira plus galopante, mais désormais galopée. Reste plus qu’à nous vendre le ciel pour quelques euros de plus, barbe à papa, sorbet à la menthe, coktail céleste, I'm lovin'it

12:55 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : large coffe, macdonald, helsinki, publicité, société |

jeudi, 17 novembre 2011

Novembre des canuts

Novembre des Canuts, manifestation créée en 2008, commémore cette année la révolte des tisseurs de 1831. Robert Luc ouvrait les festivités avant-hier à la mairie du 1er, avec une conférence sur Jean CLaude Romand, le tailleur créateur de la célèbre formule Vivre en travailant, mourir en combattant. Hier, au cinéma Saint-Denis, Bernard Warin et Françoise Chambaud de L'Esprit Canut retraçaient l'épopée des tisseurs lyonnais, de Louis XI à 1830. Ce soir, l'abbé Max Bobichon présente à l'église Saint-Denis une histoire des relations entre les canuts et l'Eglise. Demain vendredi, c'est l'itinéraire du fabricant Arlès-Dufour que Soierie Vivante mettra à l'honneur au musée Gadagne, tandis qu'une déambulation théâtrale, proposée par Valérie Zipper du Chien Jaune, entrainera le spectateur sur les pas de la révolte, à partir de 18 heures place Bertone. Jusqu'au dimanche 27 novembre, avec en point d'orgue, samedi 19 novembre à 14 heures, une table ronde à la Maison des Associations, rue Denfert Rochereau, cette édition du Novembre des canuts, désormais installée dans le paysage culturel lyonnais, promet d'être riche.

Le programme entier ICI.

06:22 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : novembre des canuts, l'esprit canut, le chien jaune, robert luc, valérie zipper, lyon, actualité, révolte des canuts |

mercredi, 16 novembre 2011

La Gazette de Solko n°9

12:55 | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : carlton dsk, politique, solko |

mardi, 15 novembre 2011

L'écharpe de K

Les ronds se tirent vite. Tout ça n’est pas nouveau, non. Mais depuis peu, ça s’est corsée, la vitesse à laquelle l’argent coule. De plus en plus leste, virevoltante et fatale, la monnaie : tirer sur chaque dépense jusqu’à la fin du mois, c’est devenu une façon d’être seul au monde. On y arrive en tirant par ci, par là, les bouquins, les plaquettes de beurre, les chaussettes. Geste furtif, et hop. Le franc est en train de vivre ses dernières années. Une clique d’économistes parie sur l’euro à venir. Comme ça, tout ça, paraît abstrait, lointain. Situation précaire, certes, que la sienne : tester la méthode torcheculative de Rabelais sur des infirmes moteurs et cérébraux dans une banlieue parisienne dont on vient juste de changer le nom, tu vois, de Les Gonesses à en France, comme si pour améliorer le sort des pauvres il suffisait de changer de nom… Et puis les occuper comme tu peux, les infirmes, ça s’appelle éducateur, il fait le job, comme on dit à présent des footballeurs, alors qu’il n’a même pas le diplôme en poches : avec la rigueur, mot depuis peu entré en fonction, on regarde plus trop nulle part qui fait quoi.

La seule conclusion qu’il en a tirée, c’est qu’au moins pour surnager, s’il doit vivre encore longtemps, durer, et sait-on jamais une vie, parfois ça dure, il faudrait reprendre des études, ces sacrées études qui lui ont toujours tant coûté, comme si tenir en place à écouter des faux savants, non vraiment.

Parce que de véritables études pour lui jusqu’alors, ça restait quand même l'école de la rue, celle de la route, de la scène, et puis les petits jobs par ci, par là, d’usines en administrations, d’hôpitaux en commerces, le boulot, la démerde et la débine à chaque fois remise au lendemain. La scène et le carnet de notes, et toujours tout recommencer. Engagé dans rien, endetté de rien. Survivre en temps de crise. Tenir bon. Rien devoir à personne.

Je raconte donc l’histoire d’un étudiant tardif et fauché. Tu imagineras que la scène se passe au printemps 1986. Cet éternel instable trime donc dans un foyer pour handicapés à Tremblay trois journées de treize heures, avant l’ère de la sinistre Aubry, ça faisait 39, la semaine pour tout dire. Depuis peu, la situation dans le pays s’est durcie. Elle en finira plus de se durcir, au fur et à mesure qu’on ouvrirait les frontières et ferait monnaie commune et qu’on l’aurait dans le cul, la situation. Le bel enfumage. Plus la même insouciance, non : Ni dans la capitale ni ailleurs. A moins que ce soit lui, depuis qu’il a vraiment réalisé dans sa chair de mortel qu’il est tout seul au monde, que c’est leur lot à tous, que se croire en famille c’est quand même un sacré luxe, et que trois rides lui barrent le front, à moins que ce soit lui qui finalement se soit rendu, ait accepté que ça irait peut-être mieux en retroussant les manches et en roulant une bonne fois pour toutes pour sa bosse par les sentiers de l'insertion.

Il a suivi ce jour-là la rue des Ecoles jusqu’à son extrémité, son bout. Il a passé la fière Sorbonne toute de pierres vêtue, le cœur-Villon pincé, il a filé devant le Collège de France dans le jardin duquel rêve, oui c’est le mot vraiment, rêve Montaigne, et comme on n’a pas voulu de son dossier à la Sorbonne –déjà trop vieux – il a poussé jusqu’aux tours si laides en face du Nemrod, ce campus hâtivement bâti. Il a d’abord bu un café, puis deux pour se remonter le moral, ah que n’a-t-il étudié du temps de sa jeunesse folle ? Dans la rumeur des conversations, le cliquetis de cuillers à café dans les tasses vertes que sur leurs plateaux ronds des garçons en pantalons noirs, tabliers blancs, trimballent comme s'il était en train de s'égarer dans une page de Sartre. Un rendez vous avec le Président de Paris VII, rien que ça, à quoi ça ressemble, un président de Paris VII songe-t-il en laissant traîner son regard sur ces tours salies dans la brume qui ressemblent à un coin de banlieue planté par mégarde à deux pas de Notre-Dame.

Finalement ça a marché. Il a fait valoir la compagnie théâtrale créée jadis, l’ouverture rectorale accordée à cette époque, un bouquin édité en 81, plusieurs articles sur une ou deux pièces, tout ça, il n’en revient pas, le président de Paris VII lui a dit : « vous n’allez pas perdre un an pour rien, ça peut faire une équivalence professionnelle tout ce que vous me racontez là, vous n’avez plus de temps à perdre… » Une équivalence professionnelle ? Alors qu’il n’a pas suivi un seul cours, le voilà déjà en deuxième année, le voilà les deux jours de la semaine qui lui restent après les trois perdus chez les handicapés, à suivre un cours sur La Religieuse, un autre sur La Peau de Chagrin, et le plaisir de retrouver ce latin qu’il n’a jamais vraiment égaré depuis son cher et vieux lycée de province, le Pollio de Virgile et le Pro Archia de Cicéron. En septembre, les bombes ont pété rue de Rennes, à la Fnac où il va chercher les bouquins qui lui manquent. Comme c’est curieux, ça. Il lit la Poétique d’Aristote tandis que des passants innocents, non loin, payent la facture d’Eurodif, et Chirac, le soir, avec du sang sur les mains qu’on ne voit pas, mais tous ces rictus qu’on voit : « mes chers compatriotes », on dirait un Homais désappointé. A cette époque, il lit tout le temps, comme on respire. Quand il marche dans Paris, c’est la force des auteurs qui le portent, exactement ça, et lui montrent les magasins d’aujourd’hui, le délabrement dans lequel les êtres sont. Ce qui fait que ce qu’il dit quand il ouvre la bouche n’est pas toujours clair, branché au bon endroit. Qu’importe, se dit-il. Autour de lui, ça ne compte plus. Aucun ne l’aidera à survivre, à trouver salaire et pitance, rien d’autre que lire. Pas de temps à perdre. Plus de temps. Un prof, un jour, en lui rendant une copie lui dit : « vous, il faut passer l’agrégation, et vite… » Comme si tout à coup, au son de cette voix, il rentrait à la maison... Comme si passer l’agrégation n’était au fond qu'une formalité ressurgie du néant.

Le voilà donc dans cet amphi où résonne un cours de licence. Enfin, un cours… On vient de la Sorbonne, on vient de l’ENS, on vient de Censier, de partout pour écouter la star. La star de Jussieu. Même à Paris, flotte quelque chose d’atrocement provincial, se dit-il. Il s’est inscrit à son cours parce qu’il n’a pas de temps à perdre. Les stars l’emmerdent, l’ont toujours emmerdé, celle-ci comme d’autres, on dirait une madame de Bargeton égarée là devant ces Rubempré niais à mourir, mais il paraît que K…, contre un exposé bien ficelé, refile facilement l’unité de valeur. Et ça, il en a besoin. Comme il a besoin de monnaie. La sémiologie et lui, jusqu’alors, les théories du signe… De la Bible jusqu’à James Joyce, rien que ça, a-t-elle annoncé avant de distribuer à tous les auditeurs une liste d’exposés, comme si elle marchait sur la lune.

K… est une fort jolie eurasienne, jadis trotskiste et parvenue avec la grâce d’une papesse de la gauche mitterrandienne dans ce qu’il est convenu de nommer la force de l’âge. Lui, il a tiré au sort « la théorie du signe dans la Logique de Port-Royal ». Diable ! Arnauld, Nicole, et cette affaire de raison janséniste, le jugement. Voilà de quoi l’occuper quand il garderait cette semaine les fauteuils au foyer. Jongler avec les syllogismes. Les mater. Ah, les mots considérés « comme des objets de pensée » et ceux qui ne font que renvoyer « à la forme et à la manière de nos pensées ». Ceux qui et ceux qui ne font que. Tout est là. S’il y a une théorie plausible là-dedans, nous partirons d’une prémisse remarquable, c’est qu’elle ignore l’arbitraire. Au sortir du métro, déjà des bradeurs d’écharpes étalées à même le sol. Il ya toujours eu des vendeurs à la sauvette, des vendeurs de tout, et puis des musiciens. La débrouille. Ces écharpes écossaises, à 20 francs l’une, il en portait d’ailleurs une en ce mois de février – ça devait être 1988 – qui commençait à s'effiler, nouée autour du cou, grise, blanche et noire, et qui gardait son odeur rance et tenace à lui, son propre parfum comme en conserve, qu’il humait dans la journée, comme on hume une superstition. Comme deux chiens affamés, Mitterrand et Chirac allaient se jeter à la gueule l’un de l’autre la libération des otages, toujours cette sale histoire de l’uranium et des millions d’Eurodif, « les yeux dans les yeux je le conteste », on s’en souvient, Dieu-Grenouille serait réélu, et Libération, le journal que lisait K… et dans lequel elle-même et les gus de sa bande écrivaient parfois des articles d’indignés titrerait bravo l’artiste, et le pays berné. La décomposition de l’artiste, comme celle du pays, galopante

Un jour, son tour vint d’aller mendier son 18/20 devant la bruissante assemblée. Pendant que les strapontins claquaient, miroir de poche en main, Julia se refaisait une beauté habile. Car elle commence à avoir l’Eurasie fatiguée, ça se comprend. Derrière elle, le tableau est empli d’équations et sur le bureau est posé le chiffon pour effacer les traces de ceux qui nous ont précédés. C’est ça, la connaissance, un long chemin. Il avance la main pour s’en saisir, de ce chiffon empli de poussière blanche, et au tout dernier moment s’aperçoit qu’en réalité, ce chiffon est une écharpe, une vraie, comme celle qu’il porte à son cou. Une de ces écharpes que les pauvres vendent au noir à des pauvres dans le métro, vingt balles, oui, on disait alors vingt balles, vendre comme on jouerait de la guitare et la porter de longs jours jusqu’à ce qu’elle sente l’odeur, ton odeur. Il hésite.

K… fait une moue et pose sur sa main à lui qu’il vient d’immobiliser devant cette foutue écharpe ? ce maudit chiffon ? il ne sait plus qu’en penser. Elle pose son regard aux longs cils et c’est vrai qu’il est beau et profond, ce regard qu’elle laisse glisser le long de son avant-bras à lui, son bras, sa bouche, ses yeux maintenant, elle le fixe quelques secondes tandis qu’il rosit, pris en flagrant délit de pauvreté. Et elle, l’universitaire qui théorisa si joliment les lois les plus retorses du langage et de la Révolution, d’une voix sèche, sucrée, tombant comme un couperet lâche : « Vous ne pensez tout de même pas que cette écharpe est à moi ? »

Je dédie cette fable à toutes celles et tous ceux qui galèrent pour mener à terme quelques études leur permettant (peut-être) de survivre dans la Jungle.

06:06 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, jussieu, julia kristeva, la logique de port royal, théories du signe, sémiologie, précarité, mitterrand, chirac, politique, société |

lundi, 14 novembre 2011

Le leurre Hollande

Le François made in Corréze n’est pas encore élu qu’il est déjà critiqué par son aile gauche, comme s’il était aux affaires depuis dix ans : « capitaine de pédalo dans la tourmente », pourquoi diable la formule de Mélanchon fait-elle si joliment mouche ? Voilà une question que les soutiens du candidat devraient se poser avec plus de sérieux qu'ils ne le font. J’entends ces gens qui se rêvent déjà ministres utiliser de plateaux télé en plateaux télé la même méthode Coué en martelant que « les Français ne supportent plus Sarkozy », que « les Français en ont marre de la droite », etc, etc. C’est certes vrai des 2 à 3 millions de militants et sympathisants de la primaire socialiste qui se sont déplacés et y sont allés de leur écu. Cela dit, comme ne s’est pas privé de leur faire remarquer Copé, 3 millions, ça ne fait pas une majorité : la preuve ? C’est encore moins que le score de Jean Marie Le Pen au premier tour de 2007 ( 3 millions 834 530, soit 10,44 % très exactement). Moi, ce n'est pas de Sarkozy que j'ai marre, mais de quelque chose de beaucoup plus vaste, une sorte de tartufferie politicienne qui dure depuis longtemps, et dans laquelle les socialistes autant que les sarkozistes sont inclus. D'ailleurs, tous ces barons locaux ne sont-ils pas déjà aux affaires dans les régions, dilapidant tout autant que ceux de droite au gouvernement, l'argent et le patrimoine public de la même façon ?

Voilà pourquoi, que ce soit Sarkozy ou Hollande, je n’en ai pas grand-chose à faire. Je sais déjà que le changement en France n’arrangera que les élus ou les militants d’un bord ou de l’autre qui ont des dents à planter dans le gâteau. Comme le remplacement par Monti de Berlusconi, celui de Papandréou par Papadémos (quel nom, le père du peuple, ça fait un peu froid dans le dos…) celui de Sarkozy par Hollande ne serait qu’un leurre de fort courte durée, un leurre jeté dans les eaux troubles pour créer, faute de rêve, du répit. On le voit déjà, le pli au front, errer parmi les tombes de 14/18 pour se trouver une stature, quelle inspiration !

Giscard d’Estaing et sa loi de 1973 ont permis à Mitterrand de financer sa « politique sociale » au point de devenir ce Dieu-grenouille ridicule qu’on a connu, qui fut le premier, il faut le rappeler, à précariser la jeunesse avec les TUC de 1983 (le socialisme militant eut la vie brève). Puis cette même loi permit à deux présidents de droite de maintenir à grands frais un geste de hauteur – faute de grandeur (car ceux qui taclent constamment Sarkozy ont oublié que ce dernier n’est que le fils conjoncturel de Chirac en matière de grossièretés et de revirements de veste) – geste de hauteur de plus en plus grotesque, tout en arrosant les plus riches. Chacun des trois derniers présidents a donc laissé creuser le déficit à des fins électoralistes, selon le vieil adage de Louis XV, je crois, « après moi le déluge ». Mitterrand est mort, Chirac à moitié gâteux, Sarkozy presque carbonisé : que peut-on attendre de l'énarque Hollande en train d'ouvrir les narines et d'humer l'air, lui qui n’a jamais dirigé que le PS et ce dans son époque la plus corrompue (et on peut à nouveau savourer là la bonne blague de son copain Mélanchon) quel renouveau, quelle vertu, quelle discipline ? Comme Sarkozy, Hollande ne serait jamais qu’un leurre, qui peut en douter ? d’ailleurs ce vieux roué de Mitterrand le savait fort bien, qui traita un jour Chirac de « faux-dur entouré de vrai professionnel ». Et qui, songeant à l’héritage de souveraineté qu’il laissait à celui qu’il ne considéra jamais autrement que comme son premier ministre, déclara un jour dans l'un de ces sourires mortifères dont il avait le secret qu’il serait, lui, le dernier président français. Après avoir vendu le pays à Maastricht, en faisant basculer de ce côté catastrophique le vote des Français, il savait ce dont il parlait. Toujours en parlant de Chirac, Hollande balança : «Si ce type entre à l’Elysée, n’importe qui peut y entrer…. » On ne saurait mieux dire…

En attendant, le choix que les urnes laissent en 2012 aux classes moyennes est celui de la rigueur imposée (UMP) ou de la rigueur consentie (PS). Entre la peste et le choléra, je ne choisirai pas. Le système a toujours fait passer qui il voulait, on sait bien que Sarkozy & Hollande sont ses deux candidats et que l’un comme l’autre ferait son affaire. Durant les dernières décennies, le peuple, comme ils disent tout le temps (et qu’est-ce que ça a le don de m’énerver), a foutu deux fois le bordel dans leurs belles prévisions : Le Pen au deuxième tour en 2002 et le Non à la Constitution en 2005. Contempteur blasé de ce vieux rite démocratique fatigué et désormais placé sous la Haute surveillance des marchés, j’attends de voir, un peu comme on attend sans l'attendre le dénouement d’une série à laquelle on s’est laissé prendre, autant par lassitude ou désœuvrement, quel leurre sera à l'arrivée en 2012.

20:40 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : politique, françois hollande, france, europe, actualité |

dimanche, 13 novembre 2011

L'initiation de Nicolas Sylvain

Cette nouvelle est une œuvre de jeunesse de l’écrivain Henri Béraud, qui a été publiée en 1912 parmi sept autres dans le recueil Les Morts Lyriques par Basset. Le jeune Béraud (qui signe alors Henry) y manie une prose poétique encore influencée par ses lectures de jeunesse, les symbolistes du siècle précédent, au rang desquels se trouvent Elemir Bourges et Maurice de Guérin. « Nicolas Sylvain était connu comme paysagiste » : Derrière ce personnage de Sylvain se cache la personne de François Vernay, dont Béraud avait publié une biographie en 1909, pour lequel il eut une vértiable admiration, et qui fut le personnage d’une nouvelle entière (« Alors Vernay pleura ») dans un autre recueil de nouvelles publié également en 1912, Le Voyage autour du cheval de bronze. Ci-dessous, l’une des très rares photos de Vernay.

Ce peintre célèbre vivait comme un petit rentier. Il rentrait tous les jours aux mêmes heures, ayant suivi le même chemin. Il habitait depuis 1875 un petit appartement au cinquième, rue Saint-Jacques, et la plupart de ses voisins ignoraient jusqu’à son nom. D’ailleurs, ils se défiaient de cet homme qui, indifférent aux événements du quartier, faisait lui-même ses provisions, ne saluait personne et opposait aux curieux un silence de maniaque.

A l’heure des maraîchers il quittait son logis, un cabas à la main, allant de son pas de vieil ingénu à travers les ruelles toutes bleues et bruissantes de rumeurs matinales. Les venelles familières dont chaque fenêtre s’éveillait à la même heure, les vieux hôtels aux façades ennoblies par les ans, l’air léger courant dans les arbres d’un petit jardin, tout le quartier enfin, par son existence intime et quotidienne, lui rappelait sa province.

Les boutiquiers, cognant le volet, le suivaient du regard. Son air et sa mine excitaient leur curiosité. On supputait pour des légendes le vague de ses allures ; et son ruban rouge étonnait le populaire, e principalement les paysans du marché avec qui il disputait en patois.

Quand il avait rempli sa filoche, il rentrait tout doucement parmi le tohu-bohu du faubourg au réveil, où des chars-à-bancs se croisaient avec des fiacres attardés. A la terrasse d’un cabaret, il demeurait une heure ou deux entre deux caisses de laurier, allumait une pipe, lisait le Petit Journal ; après quoi, il regagnait son atelier.

Ce lieu épousait le silence maussade d’une sacristie. Des portraits de famille ornaient les murs. Sur les meubles polis par l’usage on voyait de ces vases à fleurs qui sont dans les chambres des vieilles filles en province ; des branches de lunaire s’y consumaient. Il y avait encore un bénitier en vieille faïence, du buis et un grand chapeau de pêcheur. Sur toutes ces choses l’ordre régnait semblable à une poussière, et il semblait que le soleil du matin prît lui-même un air de proprette vieillerie en entrant dans cet intérieur.

10:11 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, lyon, henri béraud, françois vernay, les morts lyriques, l'initiation de nicolas sylvain |

samedi, 12 novembre 2011

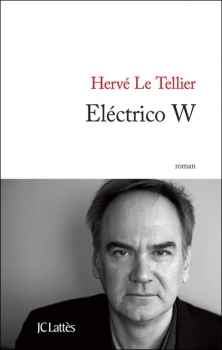

Eléctrico W ou le roman Oulipo

C’est l’histoire d’un homme égaré, loin de sa femme et de son enfant ; c’est l’histoire d’un narrateur entré par effraction dans sa douleur, parce que, dit-il, «on s’ennuie à crever dans le bonheur des autres » Deux échecs croisés qui se font face et à certains moments écho, comme si échouer ou réussir sa vie ne s’appréciait vraiment que par comparaison à d’autres échecs ou réussites. Durant les neuf chapitres, les personnages se livrent à un marivaudage tragique ( A – le narrateur Vincent aime B – Irène – qui aime C – Antonio, qui ne sait, lui, qui il aime). La jalousie, la rivalité, le dépit servent ainsi de ciment à des scènes de comédie au réalisme aigre-doux. « J’ai pour ceux qui échouent une complaisance fraternelle. Leurs errances excusent mes faiblesses, et je ne déteste pas que la postérité soit si injuste envers eux. Le tort qui leur est fait m’absout de ma propre impuissance à créer, de ma paresse et de mon inconstance. »

Si les personnages de Le Tellier ne sont pas doués pour le bonheur, disons, commun de l’existence, sans doute est-ce parce que cet écrivain conserve encore en lui une vague croyance dans le destin : celui d’Antonio ne laisse pas d’évoquer Ulysse et ses trois femmes, Pénélope, Calypso, Circé, et celui de son narrateur ressemble au fleuve OKAVANGO dont il conserve une estampe chez lui, lequel fleuve, au lieu de se jeter dans l’Océan Indien, s’ensable et s’évapore dans le désert du Kalahari. Il a beau être un fleuve puissant (le troisième d’Afrique australe), il a donc raté son but, son objectif, d’où son nom « le fleuve qui ne trouve jamais la mer ». C’est « une métaphore, explique le narrateur, de l’inachèvement, de l’adversité, du but inaccessible » (p250)

Le roman se passe à Lisbonne, en 1985. Son titre, Eléctrico W, nom fictif d’une ligne de tramway, fait référence au W de Pérec et à l’Oulipo : le long de cette ligne, un petit garçon (Antonio) et une petite fille (Canard) se rencontrèrent un jour pour vivre la promesse d’une histoire d’amour à la fois lumineuse et belle ; cela ne durera que quelques printemps. A la fin de l’Estado Novo, vers 1974, alors que règnent à Lisbonne la dictature Salazar et les trois f (Fatima, fado, football), les obstacles vont pleuvoir sur cette promesse de bonheur, à travers la violence du père menuisier de Canard, les voyages d’Antonio, et la rendront caduque à jamais. Rien, pas même l’intrusion du narrateur qui, par jalousie ou dépit amoureux tente de le reconstruire quelques onze années plus tard, ne pourra reconstruire l’édifice brisé.

Mais Le Tellier, membre on le sait de l’Oulipo, ouvre dans son roman de nombreuses autres pistes : pourchassant d’autres lignes, d’autres courbes, Vincent, le narrateur, s’invente une liaison avec une femme qui n’existe pas (Lena) pour se venger de celle qui existe (Irène), ce qui donne lieu à des scènes de comédies au second degré assez réussies. Il compose un roman sur le mathématicien Evariste Galois et son duel avec Pescheux d’Herbinville en 1832, qui redouble la rivalité entre Antonio et lui; il traduit par ailleurs les Contes de Montestrela, dont les citations rythment (et parfois redoublent) la progression du récit. Autre clin d’œil à l’Oulipo, le livre s’achève quelques jours après la mort d’Italo Calvino, oulipien notoire à qui Hervé Le Tellier rend ainsi hommage.

Electrico W est au final un roman dont la ligne est plus sinueuse qu’il n’y paraît de prime abord. Du récit d'un destin brisé à celui d'un autre en train de se briser, l'étrange délai qui sépare son action (1985) de son édition (2011) semble finir par le faire sortir de lui-même jusqu'à croiser le passé de son narrateur, son enfance lyonnaise, le suicide de son père, sa relation avec son frère Paul, et cette terreur finale, si tragiquement grecque et si évidemment moderne de devenir aveugle.

12:56 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé le tellier, eléctrico w, lattès, littérature |

vendredi, 11 novembre 2011

Etat des lieux

18:58 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : politique, société, tom et jerry |

jeudi, 10 novembre 2011

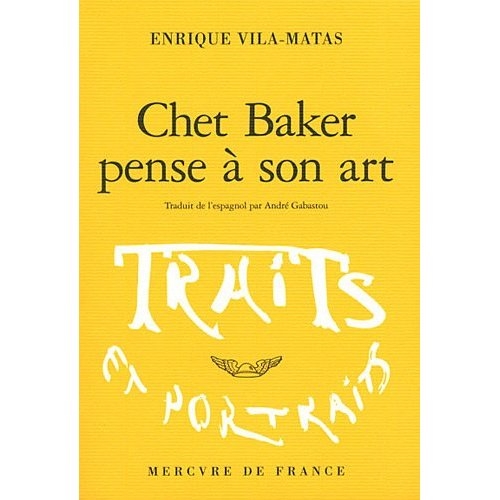

Chet Baker pense à son art

Pure réussite, ce titre. Accrocheur avec juste ce qu’il faut d’élégance intrigante et de mélodie distanciée. Du coup j’ai ouvert le livre. Et j’ai lu.

Pas déçu à la sortie. Si rare, à présent, qu’un titre tienne vraiment sa promesse. Trop souvent, le choix de l’éditeur qui garde son chiffre en tête. Celui d’Enrique Vila Matas tient parole. A partir de l'énigme de ces quelques mots, son bouquin se déplie d’une seule voix, méditation sur le style, songe envoutant sur la littérature déjà lue ainsi que celle à écrire.

Rien à voir, de prime abord, avec le trompettiste légendaire. Dans une parfaite unité de lieu, la scène se déroule à Turin, non loin de la chambre de la Via del Pô où Xavier de Maistre composa un jour pour lui seul son Voyage autour de ma chambre (texte intégral ICI).

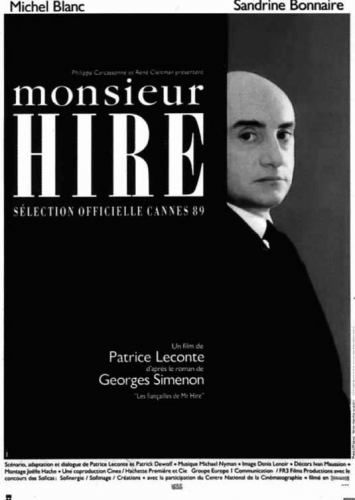

Celui qui nous parle de son art se rappelle que « ce n’est vraiment qu’en méditant, en écrivant qu’on sort du sommeil » (p 17). Il se morfond entre deux bornes -ou deux impasses-, comme on voudra. En tout cas, deux tentations : celle qu’incarne le terrible Finnegans Wake de Joyce, et celle qu’illustre le plus tranquille Les fiançailles de Monsieur Hire, de Simenon.

Pour faire court, entre cette littérature normée qui sait pourquoi elle existe, qui organise le monde en le racontant, qui captive. Et celle qui se demande pourquoi elle existe, quelles formes elle doit adopter pour ne pas trahir le désordre qui l’entoure, de quelles voix elle doit parler, qui interroge, déconcerte. D’un côté, l’attirance exaltante pour tous ces récits aux formes inédites que, tout d’abord, on n’arrive pas à comprendre. De l’autre, la faim organique de narrations sociales, d’histoires d’amour.

Monsieur Hire de Patrice Leconte, p 14

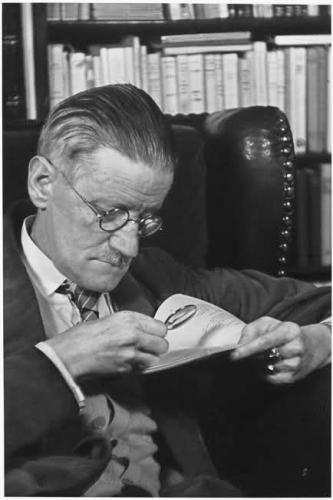

James Joyce par Gisèle Freund, p 111

D’un côté ce franc monstre de Joyce, dont « la distanciation était totale » (p18), et son Finnegans, que « personne n’a été aussi idiot pour lire de A à Z » (p 37), qui était le roman préféré de John Lennon, « so way out and so different », et duquel le physicien Murray Gell-Mann a extrait un mot, quark, pour baptiser une particule (p39) (heureuse, juste et attendue retrouvailles, ajouterai-je, entre littérature et physique quantique). Ce monstre, par ailleurs, « mortellement ennuyeux », « fait de phrases déguisées en langues et en costumes régionaux », «une catastrophe d’intelligence » (p 142).

Et puis de l’autre, le confort de Simenon, l’inventeur de Maigret, fascinant de n’avoir jamais douté, Simenon et son Monsieur Hire dans les aventures duquel le critique se plonge, heureux « de se sentir comme tout le monde, de lire des récits de facture traditionnelle », de se sentir enrobé « dans le courant d’air d’une foule qui avance en se serrant les coudes sur un boulevard ». Cette littérature qui nait de son incapacité à supporter le désordre inconsidéré de la vie » et qui fait semblant, au risque de la stupidité, « de croire au sens », qui construit «des petits théâtres fixes, de minuscules théâtres stables, des théâtres de poche de l’âme, des événements qu’on peut raconter, des styles qui sont des farces se dressant sur le néant » (p 165).

Cependant, dès lors que le roman se définit depuis l’origine comme « une rébellion constante et radicale contre les règles ou les coutumes inventées par le genre lui-même » la déconstruction du narratif et le narratif lui-même sont-ils vraiment deux inconciliables ? La tension entre les deux est-elle une fatalité ? A ce point, on frôle la théorie, l'intellect, l'esssai pur. Mais Vila-Matas ne se contente pas de poser la question, il s’arrange pour faire de son éventuelle réponse le fil conducteur de son récit, de son intrigue, une part intégrante, peu à peu, de son style, une réponse à l’énigme soulevée par le titre.

« La littérature, note le critique narrateur, a toujours été un excellent moyen de mesurer aussi bien l’acquisition des certitudes que leur abandon (p 30).» S’échafaude dès lors une construction aussi habile qu'abracadabrante, aussi mentale qu’imaginaire : De Maistre, l’illustre précurseur qui inaugura 42 jours dans sa chambre le voyage immobile pour découvrir qu'il était double ne connaissait-il pas déjà bien « le va et vient moderne entre récit classique, parodie et rénovation » ? Dès lors, la délicate cohabitation entre la bête et l’âme qu'il mit en pages ne serait-elle pas déjà un peu celle du Docteur Jekyll et de mister Hyde ? Et ces derniers, sont-ils sans rapport avec ces couples de maudits jumeaux que forment Joyce et Simenon, Monsieur Finn et Monsieur Hire ? Injecter un peu de l’air de Finnegans dans le corps de Monsieur Hire jusqu’à produire « un style combinatoire Finnegans Hire », est-ce un rêve si chimérique que ça ? Nous voilà plongés au coeur d'une problématique littéraire que tout créateur a fatalement rencontrée dans son itinéraire intime, auquel ce récit donne étrangement chair, sur fond de Bela Lugosi's dead et d'érudition critique.

Survient alors le meilleur passage du livre, celui dont l’onirisme est à la fois parfaitement joycien et parfaitement simonien, une scène durant laquelle le personnage Finn et le personnage Hire dialoguent de leur art au coin d’une rue, épiés par Chet Baker fumant au volant de sa voiture (p 121).

Chemin faisant, Vila-Matas adresse de nombreux clins d’oeil, façon Gracq dans En lisant en écrivant. Au risque de trop flirter avec le style universitaire, diront les plus malveillants, tant les références émaillent ce texte aussi brillant que déconcertant. Chacun retiendra de ce bouquet ce qu’il voudra. Je garde le détour par Céline (si mal lu de nos jours), qui parlait « de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, de les sortir de leurs gonds pour ainsi dire (…) mais très légèrement, parce que si vous faites lourd, n’est-ce-pas, c’est une gaffe, c’est la gaffe.» Je retiens, j'ai aimé aussi le pastiche du Breton de Nadja, avec l’insertion de nombreuses photographies assurant en lieu et place de la description une référence au Réel (devenue ici, dans un jeu de mise en abyme, référence au textuel et à l'iconograpique) : parmi toutes, l’affiche du film Monsieur Hire de Patrice Leconte avec l’inquiétante gueule de Michel Blanc. La photo de Joyce à la loupe de Gisèle Freund, et celle d’une épreuve corrigée du manuscrit de Finnegans (p 110). Celle d’une rue de Dublin (Nassau Street), lieu ou mythe dans lequel se rêvent ce livre et d'autres (1), en regard de celle d’une rue de Turin, endroit où il s’écrit. Le rêve de monsieur Hire, tel ce splendide noir et blanc de Daynmita Sing représentant une jeune femme allongée de dos sur un lit, tandis que celui du narrateur s’incarne dans la photo de la librairie de l’Humanité, cliché directement emprunté à Nadja (On signe ici…)

Daynmita Sing, p 103

Libraire de l'Humanité (Nadja), p 120

« Après le séisme qu’il (Joyce) a provoqué dans le langage, les plus lucides successeurs de Joyce nous semblent aujourd’hui des survivants qui marchent dans les décombres sous un ciel insondable sans étoiles, s’arrêtant devant les rares foyers qui, par bonheur, sont encore éclairés. », écrit Vila-Matas. Son entreprise nous apparaît-elle, à son dénouement, comme l’un de ces rares foyers ? Bien trop tôt pour le dire, même si le dédoublement de l’écrivain en Stanley Elkin demeure une proposition romanesque acceptable pour clore ce livre réellement exigeant et captivant. Mais cela reste une proposition politiquement correcte, pas un dépassement ; la grave question de la fissure entre littérature populaire et littérature élitiste, texte essentiellement narratif et texte fondamentalement réflexif, demeure heureusement pendante.

Il faut cependant rendre grâce à Vila-Matas de deux choses : d'abord, de l’avoir à nouveau si élégamment posée, cette question intrinsèquement moderne, et que la postmodernité hyper-marchande autant qu’hyper-technicienne feint d’avoir oubliée dans ses problématiques médiatiques à deux balles. Ensuite d'évoquer sans tabou le lien qu'elle nourrit avec le facteur économique de la réception de l’œuvre en société consumériste, comme en témoigne, en guise de conclusion, ces quelques lignes à l'humour pince sans rire, : « Même quand il était contesté par les monarchies, l’art respirait mieux que de nos jours. Il n’y avait au moins qu’une seule personne, où à la rigueur qu’une petite cour pour sanctionner l’œuvre. C’était aussi pénible, mais il y avait moins de monde ». (p 26)

Enrique Vila-Matas,

Chet Baker pense à son art,

Traduit de l’espagnol par André Gabastou

Mercure de France, Octobre 2011

(1) On songe, bien sûr, à Dublinesca du même auteur.

06:04 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, james joyce, simenon, critique, enrique vila matas, chet baker pense à son art |