samedi, 12 février 2011

Fête du livre à Bron

La Fête du livre à Bron est un événement désormais inscrit dans le patrimoine culturel rhône-alpin, comme on dit : vingt cinq ans ! A l’hippodrome de Parilly, non loin de l’université Lyon 2, la formule est désormais bien rôdée. Dans la salle des parieurs ou dans celle des balances la journée égrène ses tables rondes, regroupant à chaque fois deux écrivains autour d’un même thème, d'un journaliste, et devant un public à la toison grisonnante ou bien de lycéens. Les débats sont souvent de qualité, qu’ils se déroulent devant un public à la toison grisonnante ou devant des lycéens. Dans le hall, les libraires lyonnais venus en force proposent un éventail d’essais ou de romans de saisons. Après les débats, les auteurs signent leurs ouvrages. On y vient en famille par le tramway T2. Sous un chapiteau, le coin « jeunesse » et le coin « restauration ». Tout ça très bon enfant.

Hier, après le déjeuner, Eric Faye rencontrait par exemple un public de lycéens. Certains s’étaient, ça se respirait, donné le mot pour « questionner l’écrivain ». Un petit marlou aux cheveux gominés, sur un ton mi insolent mi réservé, mi nature mi solennel, genre « tu vois, je l’ai dit » : « Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Eric Faye ». Et puis, micro en main, sourire en coin : « Comment ça va ? »

Un autre : « J’ai pas compris pourquoi le héros prend son frigo en photo au début du roman ». Un autre, très pertinent à sa façon : « Vous apprenez vos livres par cœur ? » L’écrivain commence à expliquer qu’un écrivain ne demeure pas avec un livre, mais pense bien vite à ceux qui vont venir. Le lycéen : « Mais, moi je sais par cœur mes BD. » Au fond, le moment est assez aérien, pour le lycéen comme pour l’écrivain qui se prête au jeu : tous deux entre sortie scolaire et marketing, ingénuité et curiosité, promotion d’un livre et moment passé loin du cours officiel. Les profs encadrent. L’animatrice, elle, recentre : « le placard, donc, n’est-ce pas un peu la figure du port de Nagasaki par lequel est entré l’étranger ? » ou « on pense avec ce placard à la figure de l’exclusion sociale et de la mise au rebut ». A moins, dit-elle tout à la fin « que dans le placard ne se niche l’ami imaginaire ? » L’écrivain opine. Il se retrouve en terre connue. A la sortie, quelques-uns disent qu’ils ont trouvé tout ça relou. D’autres sont contents : ils vont passer à FR3.

Ce matin, Frédéric Martel évoquait Mainstream et son enquête « sur cette culture qui plaît à tout le monde ». Il avait un peu les yeux cernés d’être resté une partie de la nuit scotché devant Al-Jazeera, tandis que je dormais. Quand je lui ai rappelé plus tard, à propos de la première page de Libé de ce jour (« Libres ! ») que j’étais en Grèce en 1974 lorsque les militaires avaient été chassés du pouvoir (Libé avait bien dû titrer la même chose ce jour-là), et que parler de liberté quand l’armée prend officiellement le pouvoir politique (guère de nouveauté) c’était un peu… il m’a dit qu’il restait optimiste. Ma foi… Pour ma part, devant ce genre d’emballement médiatique… Bref.

Mainstream reste un livre intéressant ne serait-ce que pour tous les renseignements qu’il contient. Une véritable mine d’informations, que prolonge le site Internet de l’auteur. Sans doute aussi parce qu’il met les pieds dans le plat sur l’état piteux de la production culturelle française. Qu’il replace l’hexagone à l’endroit où il se trouve. Il était temps.

Non loin de là, Yves Bonnefoy signe son dernier livre (L’inachevable). J’avais apporté une édition du Mercure de France (M.CM.LIII) de Du mouvement de l’immobilité de Douve que le vieil homme me dédicace avec plaisir. J’ai le temps de lui glisser à l’oreille combien j’avais apprécié ses cours sur la représentation de l’image d’Hamlet au collège de France vers l’an 1987 ou 1988… Il fait un geste de la main et me dit : « c’est presque aussi vieux que l’édition ! » Je me dis qu’en 1988, je n’avais pas encore cette édition de 1953, sinon je ne la lui ferais pas signer si tard. Je suis en retard. Je serai toujours en retard. Moi qui ne demande que rarement des autographes, je ne sais pourquoi, ça m’émeut tant de voir cette signature, moi qui prétend ne pas non plus être fétichiste…

Cet après-midi, Jean Rouaud a parlé de son dernier livre, « Comment gagner sa vie honnêtement ». Il siégeait avec Claude Arnaud, et son « Qu’as-tu fait de tes frères». (1) Un débat entre quinquagénaires malicieux sur une époque disparue, volatilisée, avant que « le cercle d’insouciance ne se referme sur nous » (la phrase est de Rouaud). C’était le temps où Benny Lévv s’appelait Pierre Victor, où Barthes pouvait sans friser le ridicule proclamer que « toute langue était fasciste ». Avec beaucoup d’humour, Rouaud balance que c’était une époque sans nuances, « où l’on vivait bloc contre bloc, ouest contre est, cheveux courts contre cheveux longs, auto-stoppeurs contre gens en place, et où il était impossible de faire des études de droit sans être fascistes. »

Inutile de dire qu’avant de rentrer, j’ai évité de croiser Bégaudeau et Mathias Enard. Chacun ses têtes, c’est ainsi. Il y avait beaucoup d’enfants que des parents toujours bons éducateurs traînaient dans les travées. C’est ça aussi, le charme de la fête du livre à Bron.

Le soir pointait derrière l’ossature métallique de l’université. Avant, par ci, par là, ça devait être champs de naviaux ou de colza ; comme quoi, la culture humaine finit toujours partout par tout rattraper. Me souviens être resté étudiant dans cette fac de lettres trois semaines et d’avoir foutu le camp, peu de saisons après son année d’ouverture. A Bron, on navigue partout dans du récent : l’hippodrome ne date que de 1965. La fac que de 72. Et le salon n’a que 25 ans. Et presque, on dirait que c’est là depuis toujours, comme dirait Mme Michu. Le salon se poursuit demain. Christine Angot fait la clôture. Aux abris, camarades !

(1) Le jeudi 24 mars 2011, de 19.30 à 22.30, Claude ARNAUD évoquera son parcours, en dialogue avec Cécile GUILBERT, devant le public de la villa GILLET, 25 rue Mazière, 69004 LYON.

20:21 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, nagasaki, éric faye, fête du livre de bron, bron parilly, actualité |

vendredi, 11 février 2011

Ecole, la servitude au programme

Notes et morceaux choisis, numéro 10 vient de sortir avec ce titre éloquent : La servitude au programme. Le numéro se compose de deux articles de Florent Gouget. Dans le premier (L’école à l’époque de son reconditionnement technologique), il se penche sur le rapport Fourgous, du nom d’un haut fonctionnaire, dont le titre Réussir l’école numérique est en soi tout un programme et qui a été remis à Luc Chatel en février dernier. Dans le second ( Impuissance de la critique : un cas d’école) il critique un ouvrage de Charlotte Nordmann paru en novembre 2008, La Fabrique de l'impuissance 2.

Dans ces deux articles à la fois brillants et pertinents, Florent Gouget constate les dégâts opérés par l’introduction massive et irraisonnée des nouvelles technologies depuis une quinzaine d'années dans les écoles, les collèges et les lycées, et anticipe sur ceux qui, dans la foulée, risquent d’arriver. Il démontre brillamment que si l’ancien système scolaire, si décrié par les modernistes de droite comme de gauche, basé sur « l’enseignement des humanités et la maîtrise du raisonnement qu’il permettait d’acquérir » autorisait sa propre remise en cause, « il n’y a plus rien de la sorte à attendre de celui qui s’est mis en place », basé sur la participation de chacun au partage numérique des savoirs et sur la soumission de tous à la technologie. L’école numérique telle que les ministres successifs de l’éducation nationale l’ont souhaitée n’est plus, en effet, « une simple idéologie susceptible d’être combattue avec les outils qu’elle fournit », mais une « idéologie matérialisée » portant en elle « le discours qui la justifie ».

Le fait est que depuis que les technologies dites de l'information et de la communication ont été introduites au galop, dans les écoles comme dans le reste de la société, on n'a jamais pris le temps d'évaluer correctement leur pertinence pédagogique; les conséquences de leur emploi sur l’apprentissage des élèves (notamment en matière de maîtrise de la langue) ne l’ont jamais été non plus. La France, de gauche et de droite, comme d'ailleurs le reste des pays occidentaux, s’est contentée de réciter le catéchisme de l’OCDE.

Quant à la critique de cette évolution, comme le précisent les auteurs de l’éditorial, elle demeure taboue « y compris chez ceux qui se disent volontiers anticapitaliste, car sans les gains de productivité promis par l’accroissement sans fin de la puissance informatique comment espérer financer les retraites la sécu, l’assurance-chômage ? Les ravages provoqués par ces gains de productivité ont beau s’intensifier, l’espoir de les voir enfin profiter durablement à l’humanité souffrante persiste. »

Un court extrait du premier article :

« Que la dépendance à l’égard de la machine soit considérée comme une source de liberté n’est en outre pas sans incidence sur la conception du savoir et celle de sa transmission. D’après le rapport Fourgous, (1) la civilisation du numérique permet de passer d’une société et d’une intelligence individuelles à une société et une intelligence collaboratives (« nous savons ensemble) puis collectives (« nous savons ce que les autres savent »). Je peux le trouver sur Wikipedia, donc je sais. Et comme d’après Jimmy Wales, l’un des fondateurs de la fameuse encyclopédie en lignes, « si ce n’est pas sur Google ça n’existe pas » le pas est vite franchi de considérer qu’un accès à internet garantit la connaissance universelle.

Outre que les idées d’appropriation et de maturation progressive du savoir sont totalement étrangères à ces nouvelles conceptions, elles officialisent le ravalement du savoir au rang d’information. Gageons que de la même façon que le flux continu d’informations délivré par les mass media ne permet pas d’en retenir grand-chose, l’école connectée, celle de l’école « multitâches », qui déclarent utiliser régulièrement plusieurs médias en même temps » contribuera fortement à mettre fin à l’acquisition individuelle des savoirs. On laisse déjà les connaissances glisser sur les élèves (bien plus qu’ils ne surfent sur elles) sans qu’ils s’en imprègnent, en affirmant que l’essentiel est la « méthodologie ». Après trente ans de réformes pédagogiques, nous touchons enfin au but : bientôt les élèves seront capables de trouver les réponses à un QCM sur Internet. »

(1) Réussir l’école numérique, rapport de Jean Michel Fourgous, député des Yvelines, rendu public le 15 février 2010.

Ecole, la servitude au programme. Notes et morceaux choisis n° 10, bulletin critique des sciences, des technologies et de la société industrielle - Ed. La Lenteur.

18:06 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : la lenteur, notes et morceaux choisis, florent gouget, littérature, politique, notes et morceaux choisis n°10 |

jeudi, 10 février 2011

Propaganda

«La personnalité est au centre de la vie politique actuelle. C'est sur la base de cet élément intangible que l'on essaie d'obtenir l'adhésion du public à un parti, un programme, une stratégie internationale. Le charme du candidat est le secret d'alchimiste capable de transmuter un programme prosaïque en l'or des suffrages. Si utile que soit cet homme qui, pour une raison ou pour une autre, enflamme l'imagination du pays, il est tout de même moins important que le parti et les objectifs définis en son sein. Un plan de campagne bien conçu devrait mettre en avant non pas la personnalité du candidat, mais sa capacité à réaliser le programme du parti, et le contenu même de ce programme. Henry Ford lui-même, la personnalité la plus haute en couleur des milieux d'affaires américains, s'est fait un nom grâce à sa production ; ce n'est pas son nom qui a d'abord aidé à vendre sa production.

Il est essentiel que le directeur de campagne sache jouer des émotions en fonction des groupes. Le corps électoral ne comprend pas uniquement des démocrates et des républicains. Puisque la grande majorité de nos contemporains ne se passionnent pas pour la politique, il faut piquer leur curiosité en reliant les questions abordées dans la campagne à leurs intérêts particuliers. Le public se compose de centaines de groupes emboîtés les uns dans les autres – des groupes économiques, sociaux, religieux, éducatifs, culturels, raciaux, corporatistes, régionaux, sportifs, et quantité d'autres.»

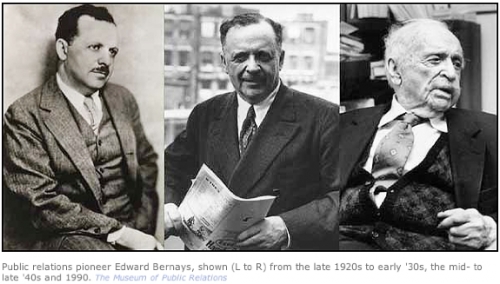

Edward Bernays – Propaganda –(1928)

Edward Bernays (1891-1995) fut le neveu de Freud, le fondateur des relations publiques ; il pilota la commission Creel, chargée de retourner l’opinion publique américaine en 1917, avant l’entrée en guerre des USA. En 1929, il fut à l’origine de la campagne de Lucky Strike pour inciter les « suffragettes » à fumer.

Son livre, Propaganda, est placé en ligne gratuitement sur ce site Zones

Un petit bijou, une soixantaine de pages dont la lecture demeure très éclairante, par les temps qui courent.

05:51 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : politique, ps, ump, littérature, propagande, edward bernays, relations publiques |

mercredi, 09 février 2011

TDM3 aux Ateliers

Après la nouvelle, le cinéma, le théâtre : TDM 3, théâtre du Mépris 3, comme une formule d’ouverture. Il faut d’emblée rappeler tout ce que le développement de cette problématique du mépris contient de générationnel.

En 1963, lorsque Godard propose la sienne, Gabily n’a que huit ans. Du désenchantement jusqu’au mépris devant l’amour, devant la femme, devant le cinéma, devant l’argent, devant la mer, lorsqu’à la toute fin du film, elle n’est plus qu’un horizon vide de dieux, une image veule qui se laisse aussi happer par la caméra, tandis qu’Ulysse, lui, s’est métamorphosé en un ridicule personnage de péplum, le film de Godard n’était qu’un long travelling, fait de couleurs, de lumière, de silence et de musique, qui conduisait à cela : cette séparation du héros et de l’écrivain, lequel tournant le dos à la mer et à Fritz Lang, retournait au théâtre.

« Notre histoire s’est écoulée », dira plus tard l’écrivain de Gabily devant le corps puant et couvert de pisse d’Ulysse. « Je me suis laissé manger moi-même », avouera plus tard l’Ulysse de Gabily.

©D.Anémian.

L’idée (la commande) date de 1992. Huit ans nous séparait alors de l’an 2000, de l’arrivée, du « nouveau millénaire », souvenez-vous, d’un nouveau brave new world lequel, faute de révolutions politiques, spirituelles, nous promettait une « révolution technologique », la seule, nous disait la publicité, qui serait à la hauteur des pauvres infirmes que la société du spectacle avait déjà fait de nous. L’humanité vivait ses dernières années sans portables, sans Internet, sans téléréalité, sans Zidane, sans le fameux tittytainment (1) conceptualisé par Zbigniew Brzezinski et ses sbires, partisans de la nouvelle économie.

Gabily, avec son groupe T’chan’g, incarnait alors un carré de résistance : « S'il n’est pas trop tard -ce dont on aimerait ne pas douter- on voudrait que ce qui fait de nous des acteurs-citoyens (y compris de nos propres aveuglements), des encore vivants-citoyens serve à la résistance, même partielle, même infime, à la domination du prêt à délasser pour tous ». (2)

Le théâtre pouvait-il s’organiser en lieu de résistance contre cette « déferlante » de l’image (3) ? En avait-il le temps, l’art, les moyens ?

Toutes ces questions sont au cœur de la confrontation entre quelques personnages incarnant l’Occident et réduits à quelques initiales, E (l’écrivain dépassé par les événements), R (le réalisateur cynique), P (le producteur libidineux), H (l’héroïne accroc à l’héroïne), C (le chœur de starlettes prêtes à se vendre) et U (Ulysse devenu clodo après Diên Biên Phû.).

Toutes ces questions sont aussi au centre du dispositif textuel de Gabily, qui mêle scènes de comédie caustiques entre ces personnages pour le coup à bout de souffle, et les soliloques beckettiens d’Ulysse, enfin douché et retrouvant le fil ressassant de son esprit. Mais déjà s’ouvre un autre monde avec les premiers attentats contre le World Trade Center de février 1993. Ce monde, « cette belle catastrophe » avec quoi « se faire des couilles en or », dont Gabily n’aura eu le temps de n’entrevoir que les prémisses, le producteur le préférera aux divagations d’un pauvre fou.

Au centre de la scène des Ateliers, Chavassieux a placé un exemplaire d’Ulysse, celui dans lequel le siècle fou qui allait faire de l’individu une quantité négligeable s’incarna, celui du grand Joyce. Ce bouquin jeté au sol négligemment par l’écrivain désabusé, tous les personnages l’enjambent par petits bonds, faisant mine de ne pas remarquer sa présence, au fur et à mesure qu’ils s’enfoncent dans le mépris. Autour du livre abandonné s’organise l’espace, le canapé-lit, la télévision, l’ordinateur, la caméra, les bobines, elles aussi abandonnées.

De Joyce à Godard, les signes du vingtième siècle subissent ainsi le mépris jusqu’à l’entrée du chœur hystérique de candidates venues pour un casting, ivres du narcissisme et avides de notoriété. Comme le vieux vétéran de Diên Biên Phû est délaissé par tous, l’œuvre littéraire, l’œuvre cinématographique, l’œuvre théâtrale le sont aussi, dans une sorte de mise en abyme à l’image d’un huis-clos, dans lequel ce curieux homme aux mains interprété par Chavassieux lui-même fait figure de clown en quête d’emploi.

La résistance à la société du spectacle demeure-t-elle au cœur de nos préoccupations, ou bien la société du spectacle, prompte à faire de tout un ingrédient de sa cause, a-t-elle déjà fait de ce motif un lieu commun ? L’art a-t-il encore les moyens de résister au mépris, désormais fait monde ?

La reprise de Gilles Chavassieux affronte avec une sorte de malice militante ces graves questions. Le spectacle a besoin de trouver son rythme car les comédiens, encore très isolés dans ce que leur rôle a d’allégorique, ont parfois du mal à déplier toute la densité du texte pour accorder leur énergie dans un jeu qui leur soit commun. Mais chacun assure avec force et conviction sa partie. Cette adaptation mérite donc d’être vue, saluée et défendue, et Chavassieux, porteur de Gabily comme il le fut de tant d’autres, remercié de ses choix et de ses exigences.

(1) Cocktail de divertissement abrutissant et d’alimentation suffisante permettant de maintenir de bonne humeur la population frustrée de la planète »

(2) Cadavres si on veut, Libération, juin 1994

(3) 1993 : l’année où mourait Fellini, l’annonciateur de Ginger et Fred

____________________________________________________

TDM3 – de Didier-Georges Gabily, mise en scène de Gilles Chavassieux

Avec Jean-Marc Avocat, Gilles Chabrier, Valérie Marinese, Alain-Serge Porta, Christian Taponard, Gilles Chavassieux, Lucie Donet et Claire-Marie Daveau, Emma Pluyaut-Biwer, Caroline Roussel et Louise Saillard-Treppoz

Du 7 au 19 février, Théâtre des Ateliers, Lyon.

10:04 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : tdm3, gabily, théâtre, ateliers, chavassieux, lyon, littérature, le mépris |

mardi, 08 février 2011

Jean-Jacques Lerrant

Jean-Jacques Lerrant, critique d’art et critique de théâtre, vient de mourir. Il fut à Lyon une figure si intimement mêlée à la vie culturelle de la seconde moitié du vingtième siècle que sa disparition ne peut laisser personne indifférent.

Jean-Jacques Lerrant, critique d’art et critique de théâtre, vient de mourir. Il fut à Lyon une figure si intimement mêlée à la vie culturelle de la seconde moitié du vingtième siècle que sa disparition ne peut laisser personne indifférent.

Il fut durant plusieurs décennies le promoteur d’une critique en partie disparue, qui ne se bornait pas simplement à résumer l’histoire et à placer une ou cinq étoiles à côté d’un titre. Une critique à la recherche de l’équilibre sain, entre ce qu’on doit au spectateur de vérité et ce qu'on doit d'empathie aux artistes; entre la représentation particulière et l'histoire plus large, l'esthétique dans laquelle elle s'inscrit. Ainsi y avait-il toujours quelque chose à apprendre dans un papier de Lerrant, un sillon à suivre, une perpective à adopter.

C’est drôle. Pas plus tard que l’autre jour, on me parlait de lui, de sa réaction à un spectacle de Planchon qu’il n’avait pas aimé : plutôt que de faire sur l’heure le papier qu’attendaient les rotatives, il avait pris son téléphone afin de demander à revoir le spectacle, et d’être sûr d’avoir compris d’où venait le problème…

La silhouette de Jean-Jacques Lerrant, vêtu de sa cape noire, demeure pour moi attachée aux longs couloirs de la rédaction du Progrès, aux fenêtres hautes donnant sur le petit dôme de l’Hôtel-Dieu, à la fébrilité qui s’emparait de tous dès la fin d’après-midi et jusqu’à une heure du matin. J'avais dix-sept ans, c'était mon premier boulot : écouter la cocotte de la rédaction (une radio) branchée sur les talkies walkies de police secours en constante liaison avec la préfecture (le nom de code à l'époque était Nestor, clin d'oeil à Hergé ? ). Dès qu'il se passait quelque chose il fallait prévenir un journaliste.

Un continent véritablement englouti à présent, ce Progrès, ses gardes, ses journalistes, ses garçons de bureau, ses rédacteurs, ses pigistes, passé évaporé dont n’émergeront que quelques paroles dites, quelques mots lus, vertu de l’écriture, se dit-on, devant la fin trop limpide des chairs.

Dans ce court texte Jean-Jacques Lerrant l'évoque, cette rue Bellecordière dont toute vie non marchande a été brin par brin déménagée, alors que les pouls du Progrès, des messageries lyonnaises, du café chez Vico, de l’Hôtel-Dieu, y battaient encore de toute leur puissance…

00:22 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : jean-jacques lerrant, théâtre, littérature, lyon, critique d'art |

lundi, 07 février 2011

Gilles Chavassieux : récit conversation

C’est un véritable plaisir de rencontrer Gilles Chavassieux, dont les fenêtres donnent sur le marché du quai Saint-Antoine à Lyon, et de l’écouter raconter l’aventure du théâtre dont il est à la fois le fondateur et le directeur. Lieu de constante innovation, mais aussi lieu de mémoire, puisque son théâtre des Ateliers, non loin de la rue Mercière qui fut l’artère des imprimeurs au XVIème siècle, s’est édifié sur les décombres de l’ancien théâtre de Guignol.

En 1972, après une collaboration de neuf années avec Roger Planchon (comédien et assistant metteur en scène) Gilles Chavassieux désirait fonder un lieu qui fût dédié aux écritures contemporaines, « car, dit-il, c’est par les écritures contemporaines qu’on peut non seulement élargir, mais aussi renouveler le public du théâtre».

Il se tourne alors vers plusieurs municipalités (Lyon, Vénissieux, Sainte-Foy…) mais enregistre de leur part une fin de non recevoir. C’est alors qu’un ami, François Dupuis, attire son attention sur la démolition du quai Saint-Antoine en cours, programmée par le maire d’alors, Louis Pradel. Tout le quartier devait être détruit et modernisé, mais grâce à la résistance des habitants et des commerçants, le soutien de personnalités comme Régis Neyret ou Jean-Jacques Lerrant (qui écrivait dans Le Progrès et le Figaro), les projets du « bétonneur » sont suspendus :

« Après quinze années de procès, le quai était mort. La société SISA avait expulsé tout le monde. Les commerces étaient murés. Les appartements, vides. L’ancien théâtre Guignol - ses très beaux parquets marquetés- avait été vandalisé. Les clodos qui s’y étaient réfugiés y avaient mis le feu. »

Gilles Chavassieux possède alors sa compagnie, le Groupe 64, qui produit des spectacles pour la jeunesse. Il est même le premier à obtenir du Rectorat, et ce avant Maurice Yendt, l’autorisation que les enfants puissent se déplacer pendant les cours afin de se rendre en salle de spectacle. Grâce au soutien de Jean Pila, le PDG de la société SISA, à celui de l’architecte Georges Baconnier qui élabore gratuitement des plans, grâce à l’apport de sa troupe d’alors, et celui de plusieurs spectateurs amis, grâce enfin à sa détermination et malgré l’endettement, les Ateliers voient donc le jour. Un an plus tard, avec l’arrivée de Francisque Collomb à la place de Pradel, le jeune théâtre reçoit une subvention conséquente, véritable ballon d’oxygène. En 81, le 1% culturel de Jack Lang le pérennise.

Gilles Chavassieux y présente en 1975 Ivan le Terrible de Boughalkov et Si l’été revenait d’Arthur Adamov en 1976 ; Il y créé en 1978 Les Huissiers de Vinaver. Et d’année en année, avec Nicole Lachaise, y construit un esprit maison, fondé sur l’écriture contemporaine. Depuis 2008, Simon Deletang partage avec lui la direction, sur le principe souverain que cette dernière ne doit être assumée que par des artistes.

©Yohann Trompat

Gilles Chavassieux me parle ensuite de sa formation à la « vieille Martinière », d’où il a été « viré au bout de deux ans ». Il me décrit avec humour ces élèves qu’on emmenait par « classes entières aux Célestins », les poches emplies de « bouts de craie et d’élastiques » et qui, dès le noir établi dans la salle, se déchainaient contre le spectacle « parce que le spectacle prenait alors, en temps et lieu, la place du maître ». Il évoque sa rencontre avec les romanciers contemporains d’alors : Steinbeck, Hemingway, Giono, Bazin, sa formation avec Gabriel Monnet, Jean Marie Boëglin et Roger Planchon. Il répète qu’il avait du mal « face aux écritures classiques » même s’il monta pourtant beaucoup plus tard La double inconstance et La Mégère Apprivoisée. Il y avait « du boulot partout à l’époque » et, en marge des adaptations de Rocambole, il travaillait à mi-temps comme dessinateur industriel dans l’électro calorique : Mais « J’étais démoralisé par les ambiances du lundi matin, avec ces types de 30 ans qui faisaient des gueules pas possibles… »

C’est de ces années de formation que Gilles Chavassieux avoue avoir tiré sa sensibilité pour l’écriture contemporaine ; parce qu’elle-seule, insiste-t-il, est à même de renouveler le public : « L’écriture contemporaine est une langue qui devient charnelle, éloignée de toute forme de téléréalité, d’idées reçues, avec des types comportementaux singuliers.» Les auteurs qu’il évoque spontanément : Adamov, Brecht, Fassbinder, Vinaver …

On en vient naturellement à évoquer le spectacle de février, TDM3 de Didier-Georges Gabily. « Un coup de maître », s’enthousiasme son metteur en scène. Il se souvient avoir embauché Gabily qui avait alors 22 ans, pour un petit rôle en février 1976, lors d’un cycle de représentations de Si l’été revenait d’Adamov à la Tempête. Gabily découvre le théâtre d’Arthur Adamov et rencontre Bernard Dort qui le soutiendra tout au long de sa trop brève vie. Il publiera par la suite trois romans chez Actes-Sud, dont L’Au-delà. A l’époque, il ne portait que son seul prénom, Didier, n’ayant pas encore adjoint celui de son père, Georges.

« Trente ans après Godard, quarante après Moravia, il reprend la même bande : l’écrivain, le producteur, la femme et le réalisateur. Et au milieu de tout ça, de ces quatre bobos sympathiques, gens essayant de surnager dans les années 90, il place un personnage : c’est un clodo. Ils ont l’espoir de trouver en lui une inspiration pour écrire l’Odyssée ! »

Le spectacle débute ce soir. On ne dira rien de plus pour l’instant de ce clodo…

Notre conversation en vient au statut du texte dans le spectacle contemporain. Même s’il reconnaît que, dès lors que ce n’est pas un procédé ou une mode, l’usage premier sur le plateau d’autres formes artistiques (vidéos, musique, danse, théâtre d’objets…) peut représenter l’aboutissement d’un parcours singulier, original, Gilles Chavassieux reste attaché au théâtre de texte : le texte, la langue.

« Quoi qu’il arrive le théâtre de texte est celui qui sait manier la langue, qui a des chances de survivre. Prenons le cas concret de l’actuel président de la République. Il a cru, avec une langue populiste, vulgaire (je ne dis pas grossière) que c’était une voie à prendre. Il commence à comprendre la nécessité de la langue. Ce qu’il a fait durant trois ans, c’était pire qu’une faute, c’était une erreur », conclut le patron des Ateliers, en paraphrasant Talleyrand.

TDM3 – de Didier-Georges Gabily

Mise en scène de Gilles Chavassieux

Avec Jean-Marc Avocat, Gilles Chabrier, Valérie Marinese, Alain-Serge Porta, Christian Taponard, Gilles Chavassieux, Lucie Donet et Claire-Marie Daveau, Emma Pluyaut-Biwer, Caroline Roussel et Louise Saillard-Treppoz

Du 7 au 19 février, Théâtre des Ateliers, Lyon.

12:44 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : gabily, tdm3, gilles chavassieux, littérature, théâtre, théâtre des ateliers |

dimanche, 06 février 2011

Le dico de de nos pères

Essentiellement lié à une profession (les tisseurs) et à un lieu (Lyon, la Croix-Rousse), Le Littré de la Grand’Côte (de Clair Tisseur, alias Nizier du Puitspelu), se trouve encore chez les bons bouquinistes. Composé en 1894, il se présente comme un dictionnaire de termes ou d’expressions jugés par son auteur en voie de disparition, et qu’il recueille au gré de ses souvenirs, de ses promenades, de ses rencontres. Au fil des définitions, un véritable roman autobiographique,  celui de Puitspelu -alias Clair Tisseur (1827-1895)- se découvre, dont le lecteur peut, fragment par fragment, reconstituer la mosaïque. Quelques exemples : «Mon père avait une petite maison, en rue de l’hôpital » (art. aiguë) ; «Ma grand’, en passant un jour à Sainte-Foy devant la porte de sa chambre, aperçoit, en train de relever ses cheveux devant la glace, sa femme de chambre qui disait : je ne sons pas jolie, mais tout de même j’ons ce petit air ! » (article air) ; «Ma grand mère maternelle avait été l’amie de la dernière abbesse de la Déserte qui, après la Révolution, réduite à une grande gêne, lui vendit un très beau reliquaire du XVIIe siècle que nous possédons encore » (art. arquebuse) ; «Quand je revins de nourrice, j’avais une bonne grasse face large, mais sans flamme » (art. couyon) ; « Une des sœurs de mon grand-père, Barthélemy Puitspelu, passementier, se nommait Dodon » (art. dodon) ; « Quand j’étais gone, à Sainte-Foy, il me survint une enflure douloureuse à la partie inférieure du tibia » (art. fourche) ; « Il y a des mères qui forcent leurs enfants au travail. La mienne m’aimait tant que, si elle me voyait travailler avec un peu d’assiduité : Allons, me disait-elle, il ne faut pas tuer tout ce qui est gras. Va t’amuser ! » (art. tuer) «Lorsque j’étais aux Minimes, à la fin du déjeuner, l’élève chargé de la lecture pendant le repas lisait le martyrologe du jour » (art. col). « Mme Catiner, notre voisine, disait un jour à mon barjois… » (art crique) « Feu mon maître d’apprentissage avait pour maxime qu’il est plus facile de trouver un veau raisonnable qu’une femme raisonnable » (art. raisonnable)…

celui de Puitspelu -alias Clair Tisseur (1827-1895)- se découvre, dont le lecteur peut, fragment par fragment, reconstituer la mosaïque. Quelques exemples : «Mon père avait une petite maison, en rue de l’hôpital » (art. aiguë) ; «Ma grand’, en passant un jour à Sainte-Foy devant la porte de sa chambre, aperçoit, en train de relever ses cheveux devant la glace, sa femme de chambre qui disait : je ne sons pas jolie, mais tout de même j’ons ce petit air ! » (article air) ; «Ma grand mère maternelle avait été l’amie de la dernière abbesse de la Déserte qui, après la Révolution, réduite à une grande gêne, lui vendit un très beau reliquaire du XVIIe siècle que nous possédons encore » (art. arquebuse) ; «Quand je revins de nourrice, j’avais une bonne grasse face large, mais sans flamme » (art. couyon) ; « Une des sœurs de mon grand-père, Barthélemy Puitspelu, passementier, se nommait Dodon » (art. dodon) ; « Quand j’étais gone, à Sainte-Foy, il me survint une enflure douloureuse à la partie inférieure du tibia » (art. fourche) ; « Il y a des mères qui forcent leurs enfants au travail. La mienne m’aimait tant que, si elle me voyait travailler avec un peu d’assiduité : Allons, me disait-elle, il ne faut pas tuer tout ce qui est gras. Va t’amuser ! » (art. tuer) «Lorsque j’étais aux Minimes, à la fin du déjeuner, l’élève chargé de la lecture pendant le repas lisait le martyrologe du jour » (art. col). « Mme Catiner, notre voisine, disait un jour à mon barjois… » (art crique) « Feu mon maître d’apprentissage avait pour maxime qu’il est plus facile de trouver un veau raisonnable qu’une femme raisonnable » (art. raisonnable)…

La première fonction de ces remarques est de persuader le lecteur que le vocable lyonnais, qu’on dit alors en voie de disparition, était il y a encore peu, très vivant ; quand Littré va puiser ses références dans la Grande Littérature, Puistpelu n’a besoin que de se baisser au coin de sa cage d’escalier pour trouver les siennes. En introduisant son lecteur dans son intimité, sur le ton plaisant du commérage ou plus émouvant de la confidence, Puitspelu confère à ces remarques éparses une autre fonction : celle de le rendre sympathique, tel un grand oncle au ton patelin dont les bords du chapeau se recourbent sur des mèches blanches. Enfin, elles instaurent un système d’autoréférences entre le collectif et le particulier, le mythe personnel et le substrat communautaire : si le Littré de Puitspelu est le lexique de la Grand’côte, c’est donc que le parler de la grande Côte est aussi la langue de Puitspelu ; le roman d’une simple famille, en définitive, devient aussi celui de toute une corporation, de toute une ville, en réaction contre le pédantisme franco-parisien : « Sauf votre respect. C’est ainsi que disent quelques personnes qui tiennent à parler français. Nous autres, simples, disons toujours, à la lyonnaise, parlant par respect ». (art. saufre).

Ce roman familial fort discret s’élabore autour d’une nostalgie récurrente, qui, de même qu’elle affecte l’auteur, paraît au fil de la lecture affecter et la langue et le territoire dont, de façon métonymique, il se déclare le membre : un passéisme de bon aloi émane des définitions des termes populaires : « de mon temps à la Croix-Rousse… » (art. bardanière), « quel mot charmant, n’est-ce pas, quand nous étions petits gones ? » (art. badinage), « encore un métier de perdu, hélas ! » (art. arboriste), « jadis les fiacres de Vénissieux n’étaient autorisés à charger que du 1er novembre au 1er mai.» (art. allège), «on a démoli l’allée et la portion de maison placée au-dessus.» (art. allée des morts), «mot perdu à Lyon depuis qu’on se chauffe au charbon » (art.andier), « Mais hélas, aujourd’hui, tout a perdu sa vertu ! » (art. philtre), « Aujourd’hui, il n’y a plus que quelques rares Lyonnais qui aient gardé notre antique prononciation. » (art. prononciation)… Passéisme qui, outre ces quelques exemples, se diffuse un peu partout grâce à l’usage d’un imparfait narratif ostentatoire et proustien, affichant sur le mode du « il était une fois » l’arrière-plan regrettable dans lequel un certain progressisme, décidément détestable, paraît cantonner depuis peu la vraie vie. En voici quelques exemples : « De mon temps chaque bourgeoise secouait sa bardinière sur le carré. » (trad.: Chaque bourgeoise était propre, art. bardinière). « Chez mon oncle, on dînait et on soupait d’affilée, vu qu’on n’avait pas le temps de finir un repas avant de commencer l’autre. » (art. affilée). « Autrefois on donnait les innocents pour punition, non seulement aux enfants mais aux domestiques des deux sexes. C’était un souvenir des corrections de l’esclave. On ne voyait du reste pas à cette punition le caractère indécent et humiliant que nous lui attachons. » (art. Innocents – donner les innocents : donner le fouet). « Aujourd’hui, il n’y a que des ouvriers. Jadis, il y avait des artisans. Quand il fallait une certaine dose d’intelligence, de discernement, de goût pour l’exercice d’une profession, celle-ci était un art. » (art. airt). Tout le dictionnaire est ainsi structuré en sous-main par une première opposition aujourd’hui / autrefois. Opposition que redouble dans l’espace une seconde opposition, celle de la capitale de la province (Lyon) et celle du pays (Paris)

Ce roman familial fort discret s’élabore autour d’une nostalgie récurrente, qui, de même qu’elle affecte l’auteur, paraît au fil de la lecture affecter et la langue et le territoire dont, de façon métonymique, il se déclare le membre : un passéisme de bon aloi émane des définitions des termes populaires : « de mon temps à la Croix-Rousse… » (art. bardanière), « quel mot charmant, n’est-ce pas, quand nous étions petits gones ? » (art. badinage), « encore un métier de perdu, hélas ! » (art. arboriste), « jadis les fiacres de Vénissieux n’étaient autorisés à charger que du 1er novembre au 1er mai.» (art. allège), «on a démoli l’allée et la portion de maison placée au-dessus.» (art. allée des morts), «mot perdu à Lyon depuis qu’on se chauffe au charbon » (art.andier), « Mais hélas, aujourd’hui, tout a perdu sa vertu ! » (art. philtre), « Aujourd’hui, il n’y a plus que quelques rares Lyonnais qui aient gardé notre antique prononciation. » (art. prononciation)… Passéisme qui, outre ces quelques exemples, se diffuse un peu partout grâce à l’usage d’un imparfait narratif ostentatoire et proustien, affichant sur le mode du « il était une fois » l’arrière-plan regrettable dans lequel un certain progressisme, décidément détestable, paraît cantonner depuis peu la vraie vie. En voici quelques exemples : « De mon temps chaque bourgeoise secouait sa bardinière sur le carré. » (trad.: Chaque bourgeoise était propre, art. bardinière). « Chez mon oncle, on dînait et on soupait d’affilée, vu qu’on n’avait pas le temps de finir un repas avant de commencer l’autre. » (art. affilée). « Autrefois on donnait les innocents pour punition, non seulement aux enfants mais aux domestiques des deux sexes. C’était un souvenir des corrections de l’esclave. On ne voyait du reste pas à cette punition le caractère indécent et humiliant que nous lui attachons. » (art. Innocents – donner les innocents : donner le fouet). « Aujourd’hui, il n’y a que des ouvriers. Jadis, il y avait des artisans. Quand il fallait une certaine dose d’intelligence, de discernement, de goût pour l’exercice d’une profession, celle-ci était un art. » (art. airt). Tout le dictionnaire est ainsi structuré en sous-main par une première opposition aujourd’hui / autrefois. Opposition que redouble dans l’espace une seconde opposition, celle de la capitale de la province (Lyon) et celle du pays (Paris)

« A Lyon, nous employons toujours le premier, et à Paris, on emploie le second, parce qu’il appartient au style poétique. » (art. pot de chambre, par opposition à vase de nuit) : « C’est ce qu’à Paris ils appellent border un lit. » (article remployer) : « ils », par opposition au « nous , lyonnais », au « chez nous», ou au « au Gourguillon, nous disons couramment », assénés sans arrêt : « Voilà ce que vous entendrez chez nous ; les Parisiens disent… » (art. ancien) ; « je crois que le pôt, gigôt des Parisiens est une prononciation affectée, et que notre prononciation lyonnaise est la classique » (art. ot) ; «Gardons notre accent et ne soyons pas des perroquets. Est-il rien de plus ridicule qu’un provincial qui, revenant de Paris, essaie de prendre l’accent parisien et ne réussit qu’à faire lever les épaules à ceux qui écoutent son charabia » (art. avis). Si Puitspelu n’hésite pas à condamner le populaire parisien qui déforme les mots (art), il ne répète sans cesse que le populaire lyonnais ne les corrompt pas (art. finablement).

Ce provincialisme affiché serait anecdotique si, articulé à l’opposition jadis/aujourd’hui, et à la dissémination du roman personnel, il ne déclinait au nom d’une entière population les impressions d’un seul individu, « d’un petit gone », comme Clair Tisseur se nomme lui-même dans un autre de ses livres.

Ce tour de passe-passe, aux allures innocentes, permet ainsi, dans l’article canif, au modeste bourgeois qui a lu Homère de professer avec une hypocrite candeur que, pour qui ne connaît l’Odyssée, l’expression Charybde et Scylla demeure incompréhensible ; il suggère donc lui préférer le pittoresque tomber de canif en syllabe, expression qu’il recueille dans son bréviaire : manière peu délicate de dénoncer la culture érudite, au nom d’une pittoresque ignorance qui serait celle du ruisseau. Car on comprend à la lecture de nombreux articles que ce n’est pas de ce bon peuple de tisseurs que Puitspelu est en réalité épris, mais bien plutôt d’un moment heureux de sa propre vie, celui de son enfance. Si dans l’espace, le «parler» populaire des «vrais lyonnais» se voit assigné un territoire résolument restreint (la Grande Côte), il s’en voit assigné un autre dans le temps, l’enfance de son auteur, qui a littéralement « baigné » dedans : « A l’époque où le mot a été créé, on ne faisait ni ponts suspendus ni ponts en fer » (article pontiaude) ; autre exemple dans l’article « canetière » : « nouvelle machine avec laquelle je me suis laissé dire qu’on peut faire vingt ou trente canettes à la fois, tandis qu’avec le rouet, il fallait les faire une à une. Je ne désespère pas de voir un jour une invention pour faire vingt ou trente enfants à la fois ». D’où une posture à la fois neo-romantique et contre-révolutionnaire : « J’ai toujours pensé que le Peuple Souverain est le premier des barfouille-bachats » (autrement dit : imposture.) Mais ça, rajoute notre Littré du cru, « c’est défendu de le dire. Il faut se contenter de le penser ». Dans un recueil de réflexion privé, (Au hasard de la pensée, 1895), Clair Tisseur ne le pense-t-il pas en toutes lettres : « Ce qu’il faut à la multitude, c’est de la médiocrité de premier ordre »?

Le Littré de la Grand Côte se donne ainsi à lire comme un roman autobiographique joyeusement réactionnaire. En parfait décadent, Puitspelu érige en âge d’or l’Ancien Régime : « autrefois, mon père me racontait qu’au XVIIIe siècle… » (art. barouler). « Or sus, nos pères n’étaient pas moroses ou pédants comme nous. » (art. poil). Age d’or qui était celui du plaisir : « expression qui nous reporte aux temps antérieurs au Concordat où les fêtes étaient multipliées » (art. aimer) ; les révolutionnaires (les mathevons) se trouvent affublés d’un article défini générique qui les détermine en tant qu’espèce locale incongrue (les terroristes de Lyon) ; Clair Tisseur précise : « dans mon enfance, on ne les désignait que sous ce nom » (art.Mathevons) Le regret / respect de ce qui disparaît s’applique tout autant au bon peuple : ainsi, dans l’article canut, Puitspelu s’adresse solennellement au lecteur (« Lecteur, regarde avec respect ce canut ! ») pour lui signifier sa lente disparition (« Soixante mille métiers à mains lorsque j’étais borriau (apprenti), trois mille à l’heure où j’écris (1894). » Il glisse alors cette remarque : « Le nombre des ateliers privés va diminuant chaque jour au profit du métier mécanique. C’est à dire que la famille disparaît devant l’usine ».

Architecte, érudit, farceur, poète (à ses heures perdues, dirait Léon Bloy), Clair Tisseur (Puitspelu) mourut en 1895, à l'heure où triomphait la philologie; est-il saugrenu, pour conclure, d'affirmer qu'à l'orée du vingtième siècle, cet effort pour mêler l'objectivité du savant à la subjectivité de l'autobiographe, effort assez rare dans le genre du dictionnaire, est, comme l'aurait dit l'un de ses contemporains avec qui on l'aura rarement associé, « résolument moderne » ?

19:30 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : clair tisseur, accent lyonnais, littérature, lyon, littré de la grande cote |

samedi, 05 février 2011

Mille francs de récompense

Mille francs de récompense, mélodrame de Victor Hugo, est l’une des onze pièces du recueil Théâtre en liberté que le dramaturge exilé composa à Guernesey, et qui ne fut publié qu’en 1886. La pièce fut montée pour la première en fois en 1961, par Hubert Gignoux à la Comédie de Metz et demeure depuis régulièrement exhumée. La récente proposition de Laurent Pelly, co-directeur avec Agathe Mélinand du TNT, ne manque ni d’intérêt, ni d’astuce, ni de charme. Son passage à Lyon, du 4 au 19 février au théâtre de la Croix-Rousse constitue donc un beau legs que Philippe Faure laisse à son public.

Le mélodrame est un genre français qui se développa à la fin du XVIIIème siècle, triompha sous l’Empire puis la Restauration, et dans lequel excellèrent des auteurs comme Pixerécourt, Charrin, Monvel, Antier, Saint-Amant, Ducange, des acteurs comme Tiercelin, Frédérick Lemaître, Marie Dorval. C’était la grande époque du boulevard du Temple, surnommé le boulevard du Crime. Un temps éclipsé par le drame romantique, le mélodrame survécut malgré la concurrence du vaudeville et du drame bourgeois. Paul Féval y triomphait encore avec son Bossu en 1862, tandis qu’une forme dite « le mélodrame revendicatif » avec des gens comme Dugué, Gadot et Rollot, Dorney et Mathyeu, tenait le haut de l’affiche.

Les pièces étaient jouées à Paris puis reprises en province jusque dans des théâtres modestes tel celui du père Coquillat, sur les pentes de la Croix-Rousse, dont c’était le principal répertoire. Le canevas demeure invariablement le même : des familles populaires brisées par la misère, l’injustice sociale et les quiproquos, manipulés dans l’ombre par des loups cerviers ; des amoureux éprouvés jusqu’au dénouement, ultime renversement de situation à la fois moral et heureux. Sur ce canevas, pleutrerie et héroïsme, naïveté et cynisme, vengeance et coups de cœur déterminaient à grands traits les bons et les méchants à travers péripéties en tous genres.

Qu’Hugo se soit rabattu sur cette forme durant l’exil et après l’échec déjà ancien des Burgraves et du drame romantique en général (1843) n’a donc rien d’étonnant. Le caractère à la fois spectaculaire et didactique du genre, de même que la faveur qu'il rencontrait auprès du public populaire, ne pouvaient que le séduire. Le mélodrame était par ailleurs un médiateur de premier choix pour diffuser ses grands thèmes : la probité persécutée, le caractère inaliénable de la liberté, le règne du carnavalesque, la satire de ce que, depuis le Coup d'Etat de Napoleon III, il appelait l'orgie de l'ordre...

Quiconque s’intéresse au théâtre hugolien trouvera donc dans l’adaptation proposée un très beau document, lisible, juste et servi avec brio par une distribution variée : les grisettes (« une robe de toile est tout aussi jolie qu’autre chose »), les financiers balzaciens (« ce que je veux se fera »), les modestes employés amoureux (« nous vivons en des temps de réaction, mais de meilleurs jours viendront »), les pères ruinés, les probes parvenus, les huissiers corbeaux, les fils à papas désabusés, les forçats anges-gardiens et les députés à la Daumier.

Sur le plateau de la Croix-Rousse, les décors, les costumes, les jeux d’ombre, de couleur et de lumière profilent sans les forcer les aspects caricaturaux des caractères, en surlignant avec efficacité le trait principal de chaque silhouette: « Il faut assumer à fond le sublime et l’ultra dramatique en respectant le phrasé et la rythmique de cette langue. Mais pour ne pas tomber dans le relâchement, éviter le pathos larmoyant, il faut y adjoindre une rigueur quasi-physique des personnages, un dessin rigoureux des corps dans l’espace » raconte Laurent Pelly qui a soigné chaque détail et chaque instant. L'écueil en effet, dans le traitement de ce mélodrame comme sans doute dans le traitement de n'importe quelle pièce de Hugo, réside bien dans ce rapport ambivalent entre ironie et pathétique, que seule une mise à distance esthétique réussie permer de maîtriser.

C’est à ce point-là que la restitution devient parti-pris, dans ce contraste ténu entre l’exhibition plastique de la forme et la rétraction habile du contenu, qui me semble caractériser l’astuce et la souplesse de cette mise en scène.

Malgré la longueur, on ne s’ennuie pas. On rêve, on sourit même, souvent ; car la reconstitution de cette Restauration en plein Second Empire par le verbe hugolien (dans lequel s’entendent de nombreuses réminiscences balzaciennes) coule vraiment, sans peine et sans surenchères. Grâce au travail de Joël Adam, dont la création de lumières toujours leste fait apparaître par deux fois la chevelure blanche de Hugo parmi les personnages, comme pour rappeler au spectateur que ce théâtre de la liberté fut en grande partie pour son auteur un lieu privilégié de la mise en scène de soi. Grâce aussi à l’équilibre du jeu entre les comédiens, qui révèle la maîtrise pointilleuse de la direction d’acteurs, dans la gestion délicate des longs monologues adressés au public comme dans celle des scènes de pure convention où perce toujours un espace pour le second degré. Grâce à l’unité de la dramaturgie, enfin, qui place face à face et à tour de rôle chaque individu et la société que tous composent avec un minutieux déterminisme.

Bien plus que de porter un discours politique ou moral qui serait transposable (transvasable ?) aux temps globalisés que nous vivons, au risque d’une anachronique lecture sociale et géopolitique, toute la force et tout l’intérêt de cette reconstitution me semblent ainsi de replonger avec pédagogie le spectateur dans les utopies du dix-neuvième, dans un certain état et à un certain moment du théâtre populaire français, théâtre dont le dramaturge Hugo fut incontestablement l’un des chantres les plus doués, et dont le metteur en scène Laurent Pelly, au terme de l’aventure esthétique des scènes nationales et décentralisées qui occupa tout le vingtième siècle, se révèle le subtil héritier.

Mille francs de récompense deVictor Hugo

Mise en scène de Laurent Pelly

A voir au théâtre de la Croix-Rousse, du 4 au 19 février, 20 heures.

10:30 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : théâtre, mille francs de récompense, hugo, laurent pelly, tnt, théâtre de la croix-rousse, littérature |

jeudi, 03 février 2011

Prose

Quand du songe seulement vêle un tas de rosiers,

laisse

que de cri fusé en astre et braise qui trop s’écrit

nous frappions langue, longtemps chue en sa ravine

comme un déparler qui dans la mangle boite,

plus raide que bois d’épini plus

insupportable que boise.

Edouard Glissant – « Bois des Hauts », in Boise, 1979.

20:56 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : edouard glissant, poésie, littérature |