dimanche, 08 janvier 2012

Symbolique médiévale du lion

Le lion est un animal plein de ressources. Incarnation commune de la force et de la vigilance, symbole de la puissance solaire et de la clémence, emblème de la royauté et plus largement de la souveraineté, figure héraldique de la vaillance et de la générosité, le lion est aussi l’un des symboles particuliers de la Résurrection. (…) Comme emblème du Christ, le lion est censé effacer ses traces avec sa queue pour échapper aux chasseurs, symbole de la science du Christ qui a dissimulé aux intelligences humaines les traces de sa nature divine. Quand il dort, son œil veille toujours, image de l’exceptionnelle nature du Christ à la fois mort dans son humanité et immortel dans sa divinité, dont il est dit qu’il avait les yeux ouverts dans son tombeau. Enfin, il ranime, trois jours après sa naissance, le lionceau mort-né, symbole du Christ qui a éveillé le peuple des fidèles à la vraie foi et à la vie spirituelle et qui ressuscite trois jours après sa mort sur la croix.

Yann Lignereux - Lyon et le Roi, Champ Vallon, 2003

Lion-fontaine de la place Sathonay devant la mairie du premier arrondissement

00:46 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lyon, place sathonay, yann lignereux, bestiaire |

vendredi, 06 janvier 2012

Visiter Jeanne d'Arc

On va beaucoup parler de Jeanne d'Arc aujourd'hui, d'une Jeanne devenue un symbole politique brandi, honni, vénéré, récupéré, quand Jeanne, je préfère m'en souvenir, c'est d'abord de la littérature, dans le sens le plus joyeux du terme.

C’est d’abord la petite Jeanne qui demande régulièrement au poète en le tutoyant : Dis Blaise, sommes-nous loin de Montmartre, comme si un élastique de plus en plus fin se tendait entre la pointe de son épée devant la basilique et les terres de plus en plus glacées du parcours en Transsibérien : « tu es loin de Montmartre, de la Butte qui t'a nourrie du Sacré Cœur contre lequel tu t'es blottie », repond Cendrars.

C’est ensuite cette Dame du Temps Jadis chantée par Villon, la «bonne lorraine qu’Anglais brulèrent à Rouen », à l’égal de la très sage Hélois, une sorte de Moyen Age à elle toute seule, portée par ces quelques paroles dans le vacarme de notre présent, et nous éprouvons cette distance qui nous sépare également de ce point lointain.

C’est enfin un mystère blotti le long d’une Meuse endormeuse, celui de Péguy et celui si universel de la partance :

« Adieu, Meuse endormeuse et douce à mon enfance,

Qui demeures aux prés où tu coules tout bas,

Meuse adieu : j’ai déjà commencé ma partance

En des pays nouveaux où tu ne coules pas. »

Telle n'est pas hélas la chanson qu'on nous chantera à son propos dans l'actualité aujourd'hui...

statue équestre de Jeanne d'Arc devant Montmartre

09:39 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : jeanne d'arc, politique, actualité |

mercredi, 04 janvier 2012

La gazette de Solko n°15

07:39 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : politique, actualité |

mardi, 03 janvier 2012

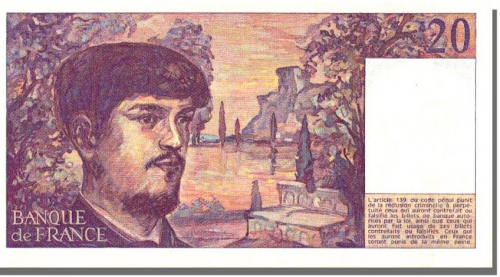

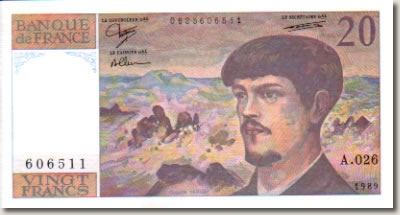

La mer pour vingt balles

De 1914 à 1918 disparurent de nombreux jeunes gens alors en pleine force l'âge : Charles Péguy au front, Guillaume Apollinaire au retour, de la grippe espagnole. On cite aussi souvent le nom d'Alain Fournier. Ces disparitions ont éclipsé celles d'autres gloires nationales, plus âgées. Parmi elles, Claude Debussy, emporté par un cancer, à 56 ans. Un musicen de génie qui a un front de chien indochinois, l'horreur de son prochain, un regard de feu et la voix légèrement enchifrenée : C'est ainsi que le dépeignit Léon Daudet dans ses Salons et Journaux, avant de rajouter qu'il se régalait d'un oeuf pas trop cuit agrémenté d'un petit morceau de foie ou de rognon au jus.

Paul Jean Toulet, qui se déclarait ami comme cochon avec l'auteur du Prélude, entretint avec lui une correspondance qui s'étala sur 16 années. Paul Jean Toulet était l'un de ceux qui, au soir du 30 avril 1902, n'avait pas hurlé son déplaisir ni crié : "Nous ne sommes pas heureux non plus!" lors de la création de Pelléas et Melisande. A Toulet, Debussy confiait donc qu'il était "une des rares personnes dont j'aime à recevoir des nouvelles". Cette correspondance est emplie des petites prévenances qui faisaient alors le charme des amitiés durables. On y parle souvent de nourriture : "Venez diner sans crainte demain, il y a une cuisinière qui évidemment n'est pas la petite nièce de Brillat Savarin, mais elle fait ce qu'elle peut"

Le peintre Marcel Baschet, qui réalisa en 1884 le portrait de l'artiste (on peut admirer le tableau au musée d'Orsay) ne se doutait pas qu'un jour, une reproduction à l'identique en serait tirée à des milliers d'exemplaires pour finir dans la poche de millions de Français. Pour quelle raison un Debussy valait-il deux Berlioz ? Cela reste un mystère que la Banque de France gardera sans doute bien bouclé dans ses coffres. Imprimé en 1980, le Debussy fut livré aux Français avec la gauche au pouvoir, Mitterand à l'Elysée et une rose au Panthéon, en 1981. Curieux destin, pour un farouche nationaliste, qui se fit appeler Claude de France. Comme le Quentin de la Tour, il fut conçu par Taurelle. On découvre le musicien devant une mer et des récifs sur une face du billet. Il n'y avait pas eu une telle valeur faciale depuis 1950, date du retrait du Vingt francs pécheur.

07:36 | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : debussy, la mer, billets français, euros, léon jusseaume, société, crise de l'euro, actualité, politique, musique, économie |

dimanche, 01 janvier 2012

Chanson sur le souhait d'une fête

Pour commencer l'année en patois :

Que vo-z-aria. don vu de biaux-z-affére [1]

Sin la plaive [2], qu'a tôt patafma .

Lo vent, le nioules[3] leu-z-éliant contrère.

Assu, zo min [vais] vo-z-u raconta :

Ys-z-an, tartuis [4], fa ce qui-z-an pu fère;

Diu a volu fère à sa volonta.

« Que vous auriez donc vu de belles choses, -- sans la pluie, qui a tout abîmé. -- Le vent, les nuages leur étaient contraires. -- Or sus, je m'en vais vous le raconter. Ils ont, tous, fait ce qu'ils ont pu faire; - Dieu a voulu faire à sa volonté. »

Par vo fêta, y-z-an fa de peinture ;

An fa zoyi lo fifro, lo violon,

Irlumina lo bosquets de vardure ;

Vos zouillies boittes[5] ont chanta de chanson.

Lieu coeur sautiont et battiont la mesure,

Mèy sautiont d'una buna façon !

« Pour vous fêter, ils ont fait des peintures; -- ils ont fait jouer les fifres, les violons, -- illuminé les bosquets de verdure; -- vos jolies filles ont chanté des chansons. -- Leurs cœurs sautaient et battaient la mesure, -- mais ils sautaient d'une belle façon!»

Pure-z-efans, lausse étiant si joyuses,

De présenta à lieu more un boquet,

Qu'in l'avisant, le larmes amouairuses

Du coin du zieu a chaucune faillet,

Et lo garçon, d'une sorta curiuse,

Ayant le cœur que batiet lo briquet.

« Pauvres enfants, elles étaient si joyeuses -- de présenter à leur mère un bouquet, -- qu'en la regardant, les larmes amoureuses --du coin de l'œil à chacune tombaient, et les garçons, d'une façon curieuse, -- avaient le cœur qui battait le briquet

Vo-z-aide bien cugnaissu lo visadze

Qui z-avian forrau dessu lo bufet,

A qui y presinlôve de z’omadze :

C'étiet celui du pore Grassoilliet

Avouai celi de sa feno, et ze gadze

Que vos los avi devinau to net.

« Vous avez bien connu le visage -- qu'ils avaient fourré sur le buffet, -- à qui ils présentaient des hommages :- c'était celui du père Grassouillet -- avec celui de sa femme, -- et je gage que vous les avez devinés tout net. »

Car lo monchuqui, avouai sa cuaivetta

Preniet de blanc, de gris avouai de nai,

Los-z-a teri à'une façon finetta,

Qu'y on chacun, d'arrie le reconnaît.

Quand l'atniquii se forre de la fêta,

L'ouvre se fay est bien vrai.

« Car le monsieur qui, avec son petit balai (pinceau),- prenait du blanc, du gris avec du noir, -- les a retracés d'une façon si fine -- qu'un chacun, incontinent, les recon-naît. -- Quand l'amitié se met de la fête, -- l'ouvrage se fait, c'est bien vrai. »

Pouaysin[6] is z-anfa tortilli deflaumes;

An fa pela de la pudra dins l'air.

Cinqui tessible ce joua que dins lieu-z’aumes,

Vos z-atizi et rindi torzo clair.

Votra bonto io de noviau l’inflaume;

Oh! mè, sa pudra ne fa qu'un éclair.

« Puis, ils ont fait tortiller des flammes -- ils ont fait tonner de la poudre dans l'air. -- Cela signifie ce feu que, dans leurs âmes, -- vous attisez et rendez toujours clair. -- Votre bonté tout de nouveau l'enflamme; -- oh ! vraiment, sa poudre ne fait qu'un éclair. »

Faut que tartuis, ze prenian nôtre tausse,

Et que tsacune varse à son vaisin

Ce zouli vin, que de tant butta grauce,

Le patron nos-z-[u] a bailli sodain,

Et qu'un viva bien intindre se fasse !

Apre z-iran càbriolau insin.

« Il faut que, tous, nous prenions notre tasse, -- Et que chacune verse à son voisin-- ce joli vin, que, de tant bonne grâce, -- le patron nous a donné soudain, -- et qu'un vivat se fasse bien entendre ! -- Après, nous irons danser ensemble. »

La Saone vue de Fourvière (Laplace)

Cette chanson en patois a trait à une fête, qui fut donnée à la campagne de la Favorite, aux Massues, en l'honneur de Mme Vial, dont Revérony était le gendre. Cette jolie propriété appartient aujourd'hui à M. Demoustier, ancien agent de change.

____________________________________________

Ce qui a donné lieu à cette chanson fut un orage survenu au moment où on allait offrir un bouquet, la veille de la fête d'une mère de famille ayant pour patronne Marie, dans le mois d'août, en l'an 1776.

Les enfants, au nombre de six, dont quatre fils et deux filles, avaient engagé leurs père et mère à aller passer quelques jours auprès de leur tante, à Tassin, pour faire les préparatifs de la fête, ce qu'ils purent exécuter. Le lieu de la fête était dans la maison de la Favorite, près des Massues, où les arbres multipliés et les ombrages se prêtaient parfaite- ment aux dispositions projetées. Toutes les allées étaient décorées par des chaînes de lampions de diverses couleurs. On avait, par les soins et le travail du sr V. (1), maître de dessin des demoiselles et ami de la maison, disposé sur la terrasse un temple en papiers peints, cordes et pièces de soie, d'une dimension très grande. Le portique laissait apercevoir les portraits, en forme de bustes, de la mère et du père, placés sur l'autel de l'hymen, et nombre d'attributs et d'autres accessoires donnaient en quelque sorte une apparence de féerie au local. Mais au moment où la mère et son époux arrivèrent, un orage violent détruisit en un instant tous ces préparatifs, et tout ce qui composait l'ensemble du temple fut mis en lambeaux flottant au gré des vents, et la fête fut convertie en une espèce de deuil. Les enfants fondaient en larmes, attachés au col de leurs auteurs (2), et les assistants partageaient la douleur, qui devint générale. Un des invités à la fête (3), qui avait concouru aux préparatifs avec les enfants, voyant l'état de tristesse où tous étaient plongés, monta dans un appartement, se fit apporter les habits du jardinier et, après avoir composé la chanson dont il est question, il monta sur un petit théâtre composé à la hâte, sur lequel il chanta les couplets qu'il venait de faire, ce qui fit diversion à la douleur, rétablit un peu de gayeté, et le reste de la soirée se passa assez agréablement pour faire oublier la catastrophe qui avait jeté la consternation dans l'assemblée.

(La Revue du lyonnais, série 5 - n°1 ( 1886 ) Chanson de Reverony, 1776)

[3] Verbe composé du vieux français pute, dont on a fait un adjectif péjoratif, et de fin. On dit aussi faire petafin, et dans certains patois faire pulafin, mot à mot faire mauvaise fin. Pute, du latin populaire puta, jeune fille, comme on apiitus, jeune garçon.

[4] Tartuis, de inter (?) et de tutti. C'est le trelous, de Molière. Tuttituis en vieux lyonnais, et encore aujourd'hui à Lentilly. Sur le sens comp. la loc, lyonnaise en partie tous, pour tous.

13:38 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : lyon, patois, nouvel an, reverony |