dimanche, 29 novembre 2009

Le journal de Tanis

Le hasard de la navigation m’a fait découvrir Le Journal de TANIS. Il s’agit de larges extraits du journal intime de Stanislas Guillot (1872-1939), dit TANIS, de 1921 à 1936, mis en ligne par Isabelle GAUTHERON, d’août 2007 à décembre 2008. Dans ce journal commencé « un soir que j’avais le cafard et que j’étais quelque peu souffrant, inquiet pour l’avenir» s égrène le quotidien d’un homme simple et touchant. Voici comment Isabelle Gautheron parle de lui :

« En 1914 , il est mobilisé et part depuis la gare de la petite ceinture avenue Clichy pour la gare de l’est. Il en reviendra meurtri près de cinq ans plus tard et reprendra son emploi au Carbone.

Célibataire malgré lui, il tint de 1921 à sa mort en 1939 un journal dont certains passages sont retranscrits ici.

Solitaire et mélancolique, il y évoque les moments heureux de l’enfance sur les fortifs’, son amour entier et contrarié pour Jeanne, la rupture profonde de la guerre, son aversion pour les doctrines politiques du moment. Ce journal constitue un témoignage sur la vie quotidienne à Clichy et Paris entre les deux guerres. »

« … Encore un cahier que je termine. Demain, il faudra en acheter un autre. Ce que j’ai commencé ne peut s’arrêter qu’avec moi. », écrit Tamis, le 1er mai 1926. Dans ses « mémoires », Tanis a écrit un jour qu’il espérait qu’ un écrivain pourrait y trouver un jour le canevas d’un roman. Qui sait ?

Quelques extraits :

15:22 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : stanislas guillot, littérature, tamis |

samedi, 28 novembre 2009

Désespérément éclairant

Certains jours, on (je) a (ai) envie de ne rien faire (flemme). De laisser plutôt faire les autres. (Merci, les autres !)Surtout lorsqu’ils font bien (très, très bien). Tel est ce samedi (aujourd'hui), au midi duquel (un peu plus d'une heure en réalité) je vous propose de suivre ce lien avec Jacques Ellul (1912-1994), le penseur désespérément éclairant de la résistance à la société technicienne (le progrès et ses sortilèges). Le remarquable billet de Frasby sur son blog certains jours (toujours en retard d'un ou deux) lui rend un bel hommage, agrémenté de plusieurs liens, dont l’un sur lequel je vous conseille de vous arrêter : ce long entretien avec Jacques Ellul présentant, sur Daily Motions, plusieurs extraits d'un film, le jardin et la ville. dont je relève quelques formules assez savoureuses : "le monde technique sera celui de l'insignifiance et de la puissance : quand vous arrivez à une puissance extrème, ce que vous faites n'a plus de sens"; "ce n'est pas un état durable, l'état de hippie". "Les conduites suicidaires de leurs fils ne remettent pas en cause les conduites imperturbables des techniciens"; "Le technicien exerce une technique qui le satisfait" (grandiose, ça... Peut-on parler d'orgasme techniciste ?)

Et puis enfin : « Faire une révolution contre une société qui est déjà dépassée, cela ne signifie rien... »

C’est bien là le fond du problème…

Désespérant, éclairant...

13:13 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jacques ellul, littérature, certainsjours, frasby |

vendredi, 27 novembre 2009

Pont de l'Université

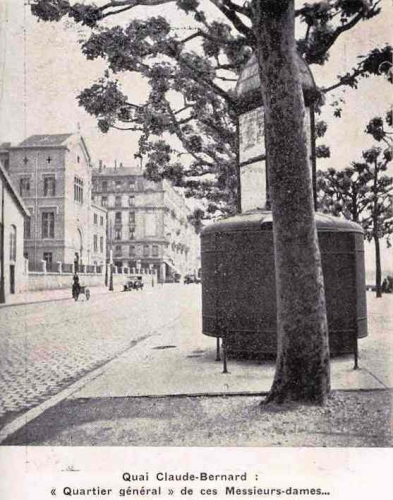

Ce n’est qu’en 1896 (un 10 juillet) que Lyon songea à se doter d’une Université digne de ses ambitions. Une rumeur crédible prétend que la bourgeoisie locale avait craint jusqu’alors de détourner les vocations des jeunes gens du commerce et de l’industrie de la Soie. Il existait bien des Facultés de Science (1834), de Lettres (1838), de Droit (1875) et de Médecine (1977) mais elles étaient éparpillées en différents points de la ville. C’est sur un rapport d’Antoine Gailleton (qui sera maire de 1881 à 1900) que, le 23 avril 1875, le Conseil Municipal a voté l’achat d’un terrain en bordure du Rhône, le long du quai de la Vitriolerie. Un an plus tard, le 20 mars 1876, il confie à l’architecte en chef de la ville Abraham Hirsch la réalisation du Palais de l’Université, qui sera livré 10 ans plus tard. Pour honorer la Médecine et son enseignement, le vieux quai de la Vitriolerie est rebaptisé Claude Bernard en 1878

Mais passer le pont était alors une aventure, en ce temps où la bonne bourgeoisie de Saint-Jean ne traversait le Rhône qu’à l’occasion de visites forcées à quelque parent pauvre. La Part-Dieu était un quartier de militaires (on devrait plutôt dire de soldats) et la Guillotière un quartier d’ouvriers : Cabarets, hôtels de passe, immeubles bas, jeux de boules : L’emplacement retenu donna donc lieu à de nombreuses polémiques au sein d’une bourgeoisie qui craignait pour la sécurité de ses filles après les cours du soir. Mais la faible valeur du terrain sur une lône marécageuse du Rhone qu’il fallut consolider emporta les ultimes et pudibondes réticences de ces descendants de soyeux économes.

Le pont de l’université en 1907- Fernand Arloing - photographie positive noir et blanc, (Collection Bibliothèque municipale de Lyon)

Le pont de l’Université, avec ses balustres ouvragés, ses lampadaires signés et coiffés d’un coq, ses piles décorées aux initiales de la brave République et ses trottoirs dégagés de 2.m 50 de large, reçut donc pour mission de favoriser le confort de la traversée des têtes pensantes destinées à constituer bientôt l’élite municipale. C’est, de fait, un très beau spécimen de ces ponts métalliques qu’affectionna la Belle Epoque, ivre d’elle-même et de ses nouveaux matériaux. Le pont Morand, le pont de la Boucle, autres réalisations de ce XXème siècle balbutiant, n’ont pas eu le bonheur de le traverser de part en part : l’un dut céder devant l’avènement de l’automobile, l’autre devant celui du métro. S’il est quelque chose de magnifique à contempler du haut du pont de l’Université, tous les rêveurs le savent bien, c’est cette échappée lointaine du Rhône vers la Méditerranée, ouverture vers le Sud, et lorsque le vent d’automne finissant vous caresse et pique légèrement les joues, vers le Soir.

Les fortunés « messieurs-dames » qui viennent faire leurs études sur le nouveau quai Claude Bernard ont aussi d'autres besoins.

18:08 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : pont de l'université, abraham hirsch, lyon, université de lyon |

Vache qui rit

Vaut mieux faire rire les vaches que chier les étudiants

( proverbe d'un saignant)

11:04 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (5) |

jeudi, 26 novembre 2009

Lu & cru dans "le Progrès"

1. Le réchauffement climatique est pire que prévu et pourrait atteindre 7 degrés en 2100 affirment 24 climatologues de renom, qui soulignent, avant le sommet de Copenhague, la nécessité d'actions rapides et efficaces.

2. Christine Boutin, présidente du parti chrétien-démocrate, a déclaré qu’elle n’était pas défavorable à la réouverture des maisons closes afin de « protéger » les prostituées, dans un entretien au mensuel de mode masculine Optimum

3. Carla Bruni-Sarkozy a accepté sans même connaître le rôle qu’il lui réserve, la proposition du cinéaste Woody Allen de tourner dans son prochain film. L’épouse du chef de l’état l’a annoncé lundi soir sur Canal. Et de confier : « Je ne suis pas du tout actrice. Peut-être que je serai absolument nulle mais je ne peux pas, dans ma vie, louper une occasion comme ça. »

4. L’Olympique Lyonnais a désormais sa monnaie de collection. Cette monnaie de 1,5 euro est la première d’une série conçue, sur plusieurs années, pour commémorer les grands clubs sportifs français.

Le journal dans lequel j'ai eu l'heur de lire tout ça s'appelle Le Progrès. Stupéfiant, non ? Qu'est-ce qui pourra enfin faire comprendre à tous ces abrutis qui ne jurent aujourd'hui encore que par leur croyance dans le Progrès que c'est cette idéologie insane qui aura foutu le monde, et nous tous qui vivons dessus, dans la merde ? Le monde, écrivait Rémi de Gourmont, n'est guère qu'une église de truands qui tient à la fois de la maison de prostitution, de l'étable à cochons, et de la chambre de rhétorique (1) Je trouve, du même, dans le recueil qui a pour titre Epilogues, et qui date d'août 1898 ces quelques lignes :

« Il semble que tout progrès soit fatalement compensé par un recul : n’est-il pas banal de dire : ce que l’on gagne en vitesse, on le perd en sécurité ? Cet aphorisme, naïf à force d’être évident, s’applique aux actes de tous ordres et, finalement, la notion de progrès n’est qu’une illusion. Pour la conserver intacte, il faudrait l’identifier à la notion de nouveau. Le nouveau est toujours meilleur, perce qu’il est nouveau, voilà tout. »

Pour décérébrer la plus grande part d’un peuple entier, il n’aura fallu finalement guère plus d'un demi-siècle. Le jour où on a commencé de dire que la publicité (on parlait de réclame, du temps de Rémy de Gourmont) était une culture, un grand pas fut franchi.

Rémy de Gourmont, Ironies et Paradoxes, Epilogues, (La culture des Idées, collection Bouquins)

09:45 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : actualité, rémi de gourmont, littérature |

mercredi, 25 novembre 2009

Notre Terreur

Aïe ! Tel est le dernier mot du spectacle. Les temps de la postmodernité, ludiques et désabusés, paraissent soudainement soucieux de revenir à leur origine pour s’y mirer : Nous sommes donc le 10 Thermidor. Et un peu également aujourd’hui. Puisque cette terreur devant le mal inextinguible qui emporta les grandes utopies révolutionnaires, cette terreur est dite nôtre. Puisque les êtres que nous sommes, dépassés par les événements post-historiques que nous vivons seraient à l’image des êtres que furent les Révolutionnaires, dépassés, eux, par l’événement révolutionnaire qu’ils ont vécu.

Le collectif D’ores et déjà ouvre aux Célestins un cycle de plusieurs représentations (du 24 novembre au 4 décembre 2009). La compagnie érigée en collectif joue les héros de Thermidor érigés en comité de salut public. Mise en abyme assez réussie, il faut le dire. Car il y a du plaisir, de l’énergie, de la jeunesse et de l’intelligence sur scène. Qu’il y ait de la peinture, de la grenadine et une marionnette, cela n’était sans doute pas nécessaire. Heureusement, il y a du texte. Et des acteurs. De véritables morceaux de bravoure également. Durant la première partie du spectacle, on prend plaisir à être le témoin des nombreux affrontements verbaux des personnages, balancés sans cesse entre l'improvisation, le discours et le débat, et leurs joutes oratoires surdéterminés de citations littéraires - la plus inattendue demeurant la ballade de merci de Villon en presque final. Je reste plus dubitatif devant la cohérence du tout, et notamment devant cette deuxième partie qui se délite au fil d'une vision baroque et plus convenue des événements. Notre Terreur, au fond, ne parle quasiment que du vide de notre époque, qui depuis longtemps déjà prend l’Histoire pour un spectacle, le destin pour un jeu de rôles, la parole pour une mise en scène quelque peu hystérique de soi. La réussite du spectacle ne tient donc pas à son propos sur la période révolutionnaire, propos général assez confus, mais plutôt à celui qu’elle dévoile sur la terreur de l’époque actuelle : son enlisement dans l'échec politique, notamment.

Pour cette raison, et malgré ses flottements, ses longueurs, ses gratuités, le spectacle reste une belle tentative, et vaut quand même le déplacement.

Notre Terreur

Mise en scène de Sylvain Creuzevault

Avec Samuel Achache, Cyril Anrep, Benoit Carré, Antoine Cegarra, Eric Charon, Sylvain Creuzevault, Pierre Devérines, Vladislav Galard, Lionel Gonzalez, Arthur Igual Léo-Antonin Lutinier

Du 24 novembre au 4 décembre 2009

Célestins de Lyon

06:27 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : notre terreur, théâtre, sylvain creuzevault, d'ores et déjà |

lundi, 23 novembre 2009

L'énigme du pélerin

Comment raccourcir une bûche sans la blesser ? C’est Toukârâm (1598-1650), le pèlerin de Pandharpour, qui posa cette énigme à l’un de ces apprentis sillonnant le Deccan, qui voulait être dévot. Toukârâm a vécu au cœur du pays marathe, une vie de boutiquier illettré des plus humbles, puisqu’il appartenait à la dernière caste, celle des choudras. C’est donc oralement que se transmirent ses psaumes que la collection « Connaissance de l’orient », chez Gallimard Unesco, édita en 1989.

Il m’a toujours plu de penser que le yogi Toukârâm, pèlerin du cœur inspiré qui écrivit

« Tu te crois passé maître

Si tu peux réciter tous les vieux textes !

La réponse au « qui suis-je ? »tu ne la connais pas… »

fut aussi le contemporain du Descartes, philosophe du cogito ergo sum et du discours de la méthode.

La méthode de Toukârâm ? Aller aux pieds des saints… « Que je sois, Seigneur, petit caillou, grosse pierre ou poussière sur la route de Pandharpour, pour être foulé par les pieds des saints » : telle est le cœur de sa mystique ; car se mettre sous les pieds des saints, juste au-dessous, se livrer totalement à eux, c’est se démettre de l’encombrant sentiment de soi par lequel se perd toute paix.

Comment donc raccourcir une bûche sans la blesser ?

En la plaçant devant une plus grande, tout simplement : Aux pieds des saints, la dévotion.

En son pays, Toukârâm a donné lieu, bien sûr, à une légende, presque à un culte. Namdev, Kabir, Mira, Eknâth : J’ai toujours ressenti pour la poésie sikh, la sagesse alliée à l’esprit d’enfance qu’elle sait conserver, une admiration intime. Voici le cent-unième psaume de Toukâ, celui par lequel se clôt le recueil, traduction sans aucun doute approximative :

Toi, tu prends forme ;

moi, je renais sans cesse,

tous deux à la poursuite de l’union.

Ma joie, ton corps,

Tes délices, ma présence.

Je te donne visage

Tu me rends infini.

Nous deux, un seul corps,

Un nouvel être est né,

Le Toi-moi, le Moi-toi.

Entre nous plus de différences,

Moi Toi, Toi Toukâ.

09:35 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : toukaram, psaumes du pélerin, poésie |

dimanche, 22 novembre 2009

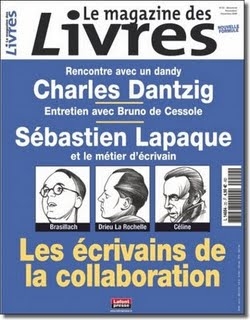

Les talents fourvoyés de la collaboration

Décidément, il y a de multiples raisons de mettre son nez dans ce numéro 20 du Magazine des livres. Et si l’on se promène de blog en blog, on en retrouve un certain nombre :

- Un article nourri de Feuilly sur la traduction par Marie Darrieussecq des recueils Tristes et Pontiques d’Ovide.

- Une analyse très circonstanciée du roman de Stéphane Beau Le Coffret, signée par Marc Villemain.

- Un papier d’Eric Poindron sur les auteurs oubliés

- Un entretien de Bartleby avec Brian Evenson

- Un papier de Jean Jacques Nuel sur la revue Les moments littéraires.

Bref, que du beau monde.

Et puis fait rare ô combien ! page 14, quelques lignes sur Henri Béraud dans le dossier de Frédéric Saenen sur « Les talents fourvoyés de la collaboration littéraire » qui bien sûr, ne pouvaient me laisser tout à fait indifférent.

Car ce qu'on y lit est à la fois juste et très insuffisant.

Juste, car on y reconnait de façon claire le fait que le procès de Béraud ne fut qu’un règlement de comptes ; que Béraud était en effet « plus anglophobe qu’antisémite » que l’instruction faite à la hâte « fut mal montée de bout en bout » que « les auditions confinent au surréalisme » et que le tout ne fut qu’une « pantalonnade inique et grotesque »

Juste enfin car si on entend par «pamphlétaire pur jus» pamphlétaire de génie, l'appelation est on ne peut plus adequate.

Insuffisant, pourtant, car le tort qui a été fait et à l’homme et à l’œuvre par ce procès bâclé n’est pas assez dénoncé.

Voici un témoignage de Pierre Galtier Boissière à ce sujet :

« Visite à Henri Béraud, à l’île de Ré.

Gracié, après avoir trainé le boulet des condamnés à mort pendant quinze jours Béraud, condamné au bagne à vie, connut les horreurs, à Poissy, où les gardes-chiourmes le trainèrent, nu, dans la neige, et où le molestaient les « droit commun », escrocs, casseurs et maquereaux, tous d’un tricolorisme éclatant. Le 7 janvier son transfert au pénitencier Ars-en-Ré, dans cette ile qu’il avait habitée et aimée pendant vingt ans, apporta au condamné, grâce à un directeur humain, une sérieuse amélioration de régime. Mais pendant six ans la maladie s’acharna sur le malheureux que terrassèrent trois attaques successives. A la troisième le gouvernement, persuadé qu’il allait trépasser, accorda une grâce médicale et le fit transporter aux « Trois Bicoques » où sa femme Germaine habitait depuis plusieurs années, ravitaillant et soutenant son forçat avec un dévouement extraordinaire. Béraud devait survivre huit ans.

Jusqu’en 47, je lançai dans l’Intransigeant une campagne sur « L’hypocrisie de l’épuration » pour demander la libération, entre autres, d’Henri Béraud. En mars 53, Béraud m’écrivit qu’il voulait revoir, avant de mourir, son vieux copain de 1918 ; un obligeant ami s’offrit à me conduire.

Je n’avais pas vu Henri depuis vingt ans. Je fus épouvanté. Des bouquins à portée de son lit voulaient faire croire qu’il lisait encore ; mais le malheureux ne pouvait plus écrire de sa bonne main que guidée par celle de sa femme. Ses cordes vocales ayant été touchées il parlait d’une lamentable petite voix enfantine ; il n’était pas exactement gâteux, mais le champ de sa conscience était considérablement rétréci et sa mémoire ne remontait pas au-delà de son emprisonnement. « Demande à Germaine », murmurait-il, très las.

Voilà ce qui six de bagne ont fait de l’étourdissant causeur, du prestigieux écrivain, de l’intrépide reporter, du si attachant flâneur salarié : un mort-vivant. » (1)

Si on ne peut réparer le tort fait à l'homme, du moins peut-on exiger et faire en sorte que l’œuvre sorte de cet enfer sinistre dans lequel la maintient depuis des années le silence des éditeurs et des universitaires. Comment ? En la lisant. En parlant d’elle. A ce propos, il faut reconnaitre que cette appellation de «pamphlétaire pur jus » est bien insuffisante et ne fait qu’entretenir une image fausse et convenue. Béraud fut pamphlétaire comme il fut journaliste, pour vivre, dirions-nous aujourd’hui. Son œuvre romanesque et autobiographique existe, en marge de ses pamphlets. Le pamphlétaire pur jus s’y révèle un lyrique pur jus tout autant qu’un romancier pur jus ; bref, le réduire à n’être que pamphlétaire, c’est réduire Hugo à Napoléon le Petit ou Chateaubriand au De Bonaparte et des Bourbons.

Ceux qui ont eu la chance de mettre un peu le nez dans ladite œuvre savent de quoi je parle :

« Combien de fois, posant ma plume, m’est-il arrivé de penser longuement à ces jours lointains où j’aurais voulu vivre ? Seul avec moi-même, je m’amuse à les recréer tels que je les imagine, et c’est avec tant de foi, un plaisir si passionné que, bien souvent, j’y crois vivre, en effet. C’est une féerie que je m’offre, en spectateur nocturne et solitaire. La grande chambre, où j’écris, voit bientôt ses ombres remplies d’hôtes inconnus et fantasques, des perspectives cavalières, d’édifices en décor, de véhicules surannés. Reconstruire ainsi le passé, avec une imagination qui n’est sans doute qu’une mémoire, se laisser enchanter, voyager dans le temps, accueillir ces images qui naissent et s’effacent, se pencher, l’oreille tendue vers un son lointain, vivre autrefois, c’est mon opium. »

Ces lignes se trouvent dans la dédicace de Béraud à Pierre Brisson, au début de Quatorze Juillet (1929).

Il faut à ce point citer cette phrase de de Gaulle (avril 1946) à propos de ces «Les talents fourvoyés de la collaboration littéraire » dont nous entretient le magazine des livres de ce mois, phrase qui se passe de commentaires : « L’intellectuel Maurras n’était pas n’importe qui, ni Brasillach, ni Béraud. Encore Béraud n’eut-il pas de rapports avec les Allemands. Mais il était contre moi. »

Et pour clore ce douloureux chapitre, comme le rapporte Jean Butin dans l’autobiographie de cet écrivain à redécouvrir par tous d’urgence, un jour, de Gaulle fut interpellé à l’Assemblée Consultative par un socialiste qui lui reprocha d’avoir gracié Béraud ( !). De Gaulle le cloua à son banc d’un ton sans réplique : « C’est une histoire entre ma conscience et moi. J’en suis seul juge »

(1) Jean Galtier-Boissière Mémoires d’un Parisien, La table ronde, tome III (1963)

(2) Jean Butin, Henri Béraud, sa longue marche de la gerbe d’or au pain noir, Horwath, 1979

00:40 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : magazine littéraire, collaboration, littérature, henri béraud |

samedi, 21 novembre 2009

De Gré à Gré

La compagnie Le Chien Jaune présente dans le cadre du Novembre des Canuts une création de Valérie Zipper (écriture et mise en scène). Le contenu de la pièce est extrêmement riche puisqu’il s’agit de raconter au spectateur novice toute l’histoire du Conseil des Prudhommes, né à Lyon le 18 mars 1806 par la volonté de Napoléon, lequel prit bien soin – comme on nous le rappelle avec humour – de réserver un siège de plus aux marchands-fabricants (on dirait à présent les patrons) qu’aux chefs d’ateliers (l’équivalent des ouvriers). L’histoire du Conseil des prudhommes est riche mais complexe, intéressante mais austère et souvent douloureuse : la nécessité d’un tarif remettant en cause le vieux rapport de vente dit « de gré à gré » commença à se faire sentir dans la Fabrique lyonnaise dès le milieu du dix-huitième siècle; dans la foulée de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, les ouvriers tisseurs de Lyon commencèrent donc à réfléchir à une nouvelle façon de vivre et travailler dans la Fabrique : pour structurer le projet, les numéros passionnés et passionnants de l’Echo de la Fabrique, le journal des chefs d’ateliers de 1831 à 1835, que Ludovic Frobert et l’ENS ont heureusement mis en ligne, et auxquels l’écriture de la pièce reste fidèle en en citant de larges extraits. On voit bien l’écueil contre lequel le caractère didactique que ce spectacle revendique aurait pu l’emmener se fracasser, sans l’attention expérimentée de Valérie Zipper au rythme, à la mise en plateau et à la direction d’acteurs.

L’alternance des séquences, tout d’abord, grâce au jeu souvent distancié et souvent contrasté des comediens, qui tour à tour se font employés et employeurs, gens humbles et politiques roués, et donc juges et jugés. Ils nous entrainent l’espace d’un tableau tantôt dans une leçon, tantôt dans un sketch et tantôt dans un mini-drame. Avec une parfaite maitrise : la leçon n'est jamais ennuyeuse, le sketch jamais vulgaire, le drame jamais mélo.

La mise en plateau qui, dès la première image, utilise aussi bien la verticalité que la profondeur et ménage un jeu de théâtre dans le théâtre avec un va-et-vient entre de multiples époques (on se promène ainsi du dix-huitième au vingt-et-unième siècle sans vraiment voir le temps passer).

La direction d’acteurs, enfin, dont le résultat sonne juste. Le dialogue entre les époques ainsi que celui avec la salle sont portés par cinq comédiens qui ne se ménagent pas et déploient la bonne amplitude de registres, du sérieux au comique, au cocasse parfois. Et c’est ainsi que ce spectacle toujours sur le fil réussit son pari ; un pari moliéresque qui fut, en d’autres temps, celui de la fable et de la comédie : plaire et instruire

On souhaite donc à ce spectacle une vie après l’événementiel du novembre des canuts.

De Gré à Gré

Par la Cie du Chien Jaune

Ecriture et mise en scène : Valérie Zipper

Avec Alizée Bingöllü, Cyrille Cagnasso, Emilie Canonge, Denis Déon, Gilles Fisseau

Dernière représentation :

dimanche 22 novembre à 18 heures, salle Paul Garcin (Impasse Flesselles – Lyon 1er)

13:37 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : le chien jaune, de gré à gré, théâtre, valérie zipper, novembre des canuts, conseil des prudhommes |