lundi, 11 juin 2012

Subway - station Bloy Bellecour

Mon premier voyage en métro. Travail gigantesque, j’y consens, et même non dénué d’une certaine beauté souterraine ; mais bruit infernal, danger certain, mort probable – et quelle mort ! – toutes les fois qu’on descend dans ces catacombes. Impression de la fin des sources, de la fin des bois frissonnants, des aubes et des crépuscules dans les prairies du Paradis. Impression de la fin de l’âme humaine.

Léon Bloy,15 février 1904 - Journal .

Station Bellecour (Lyon) en construction (1976)

00:00 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, station bellecour, lyon, léon bloy |

dimanche, 06 novembre 2011

Les écrivains au carrefour des lieux communs

Dans le lourd pavé qu’il consacra à James Joyce en 1959, Richard Ellmann rappelle ce conseil que prodiguait le vieux maître (qui, par ailleurs, disait de lui-même : « Je ne suis qu’un clown irlandais, un plaisantin universel ») : « si tu entends un lieu commun, fuis immédiatement» Avec sept milliards d’individus sur Terre, le programme est de plus en plus ardu à réaliser, mais abrite toujours une épée de sagesse pour qui comprend l’individu comme un original, dans le sens premier du terme : si durant son dur labeur, l’écrivain doit faire de la copie, il convient si possible qu’il évite d’en devenir une lui-même. Rude besogne qui a de quoi l’occuper, il est vrai, jusqu’à sa mort. Joyce, qui se flattait déjà auprès de Beckett que personne, hormis quelques Juifs, n’ait lu Ulysse en entier, a si bien réussi son programme qu’il a fini par écrire ceci : « Non, ayde-moi Pétault, ce n’est pas une malléfficace pourqhyacinthine orgie de taches et macules et barres et boucles et cercles et grouillons et notules juxtaposées que relient des giclées de vitesse. Veut seulement dire je l’aime ou je l’enquiquinne… »

Finnegans Wake fascine parce que c’est un vrai lieu, habitat de papier circulant de par le monde, et qu’on sent lisible de son auteur seul ; c’est au fond la transcription narrative la plus achevée de ce conseil offert un jour et devenu méthode : fuir le lieu commun. « J’ai découvert, disait Joyce, que je peux faire avec le langage tout ce que je désire » ( Entretiens avec Samuel Beckett, 1954)

Le lieu commun, l’écrivain inquiet d’y noyer son pauvre esprit peut aussi tenter pour le mettre à distance d’en dresser l’exégèse, comme y excella en son temps Léon Bloy. «Car il est temps de le déclarer, la langue des Lieux Communs, la plus étonnante des langues, a cette particularité merveilleuse de dire toujours la même chose, comme celle des Prophètes. Les bourgeois, dont cette langue est le privilège, n'ayant à leur service qu'un très petit nombre d'idées, ainsi qu'il appartient à des sages qui ont réduit au minimum le fonctionnement de l'intellect, rencontrent nécessairement chacune d'elles à tous les entrecroisements de leur quinconce, à chaque tournant de leur bobine. Je plains ceux qui ne sentiraient pas la beauté de ça. Quand une bourgeoise dit, par exemple : «Je ne vis pas dans les nuages », tenez pour sûr que cela veut tout dire, que cela dit tout et qu'elle a tout dit, absolument et pour toujours. («tout le monde ne peut pas être riche», p 35 dans l’édition numérisée ICI) Je me rends compte à l’instant que Léon Bloy écrivait cette exégèse il y a tout juste 110 ans, or voyez comme cela demeure actuel : «Être comme il faut : Règle sans exception. Les hommes dont il ne faut pas ne peuvent jamais être comme il faut. Par conséquent, exclusion, élimination immédiate et sans passedroit de tous les gens supérieurs. Un homme comme il faut doit être, avant tout, un homme comme tout le monde. Plus on est semblable à tout le monde, plus on est comme il faut. C'est le sacre de la Multitude»

Une autre façon d’empoigner le lieu commun, plus balzacienne, traverse jusqu'à nos jours toute la littérature dite réaliste : il faut se rappeler que le point de départ de la Comédie Humaine, tel que son auteur l’explicite dans l’Avant Propos, est une comparaison entre l’humanité et l’animalité. Depuis les Caractères et l’avènement de la physiognomonie, une tradition classique avait fait en effet du personnage un pur lieu commun, celui où le plus grand nombre vient, au fil de sa lecture, reconnaître ses vices ou rêver sa vertu. Ses sentiments eux-mêmes, note Balzac dans La Recherche de l’Absolu « gardent la physionomie des lieux où ils sont nés et l’empreinte des idées qui ont influé sur leurs développements.» D’une certaine façon, le personnage balzacien réussi se doit de n’être que l’incarnation indiscutable d’un lieu commun, qu’il devînt « Napoléon de la finance » ou « Christ de la Paternité ». Dans cette perspective, le grand art n’était pas de le fuir ou d’en dresser l’exégèse, mais de le figurer au sens propre, et de la manière la plus tranchée et la plus performative qui soit, telle une formule magique et indiscutable : « Les ambitieux ont les reins plus forts, le sang plus riche en fer, le cœur plus chaud que ceux des autres hommes (Le Père Goriot) « Une famille qui n’est plus rien pour personne en France serait un sujet de moquerie à Paris. Elle est toute la Bretagne à Guérande (Béatrix) ; « Voilà les Parisiennes : si elles ne savent pas se vendre, elles éventreraient leurs mères pour pouvoir briller » (Le Père Goriot) ; « Tuer la fortune d’un homme, c’est pire que le tuer lui-même » (Sarrasine), « La vie est en nous et non au-dehors » (Louis Lambert) ; « Nous nous aimons en raison du plus ou moins de ciel que contiennent nos âmes » (Séraphita) ; « il y a quelque chose de plus fort que nos sentiments, c’est la Nature » (La cousine Bette)… Impossible de lire Balzac et de l’aimer sans presque voir le sourire de ces lieux communs, sourire qui est à la fois celui de l’homme pressé, de l’écrivain payé à la ligne et de l’artiste qui voulut un jour rivaliser avec l’Etat-Civil...

13:03 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, james joyce, léon bloy, balzac, finnegans wake, éxégèse des lieux communs |

jeudi, 15 juillet 2010

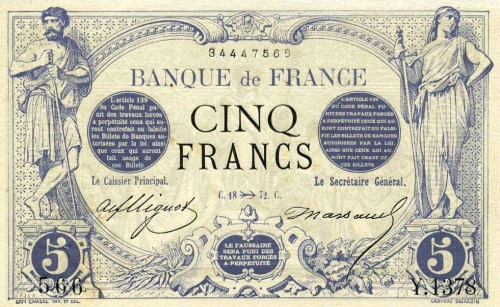

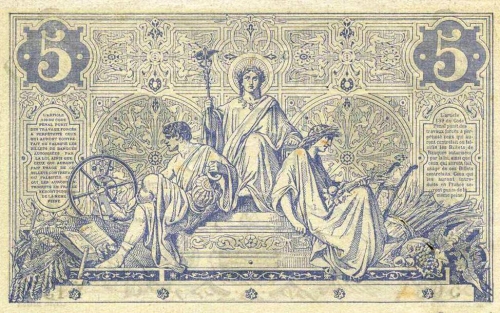

Les cinq francs de Léon Bloy

Le 17 décembre 1914, dans son Journal Au seuil de l'Apocalypse, Léon Bloy rapporte la découverte providentielle, par sa femme Jeanne, d'un billet de cinq francs qu'elle ne se souvenait plus avoir laissé dans un tiroir. « De quoi vivre un jour », conclut, lapidaire mais satisfait, le bien-nommé mendiant ingrat. (1)

Mendiant Ingrat : Ce premier volume du Journal, précisément, se trouve dans la bibliothèque du docteur Faustroll, amicalement glissé par Alfred Jarry entre Coleridge et Saint-Luc, ce qui ne constituait pas, on en conviendra, pour un fin connaisseur du texte sacré comme de la littérature profane, un voisinage désobligeant. Les frais d'établissement du procès verbal ordonnant la saisie de cette mythique bibliothèque s'élevaient précisément à cinq francs. Du moins est-ce ce qu'affirme, si l'on en croit le texte de Jarry, un certain rond de cuir du nom de Liconet, le 4 juin 1898, au bas de la procédure. (2)

Lorsque mourut le créateur d'Ubu et de Faustroll, au petit matin du 1er novembre 1907, Bloy prétend avoir été réveillé, par un cri horrible, « que n'avait proféré aucun avant ». Et lorsqu'il apprend la nouvelle, il écrit deux jours plus tard : «Je pense au cri affreux entendu hier, et qui m'a jeté en bas de mon lit». Malgré tout ce qui les oppose, Léon Bloy et Alfred Jarry auront donc passé un certain nombre d'années non loin l'un de l'autre, à supporter tout en s'estimant la bêtise et la crapulerie d'une certaine et belle époque qui leur fut, sur les pentes de Montmartre comme ailleurs, un peu commune.

Jules Renard, autre indigène de ces temps-là, plus propre sur soi et plus bourgeois, membre de l'Académie Goncourt, et qui tint aussi son journal, relève, le 14 octobre 1906, que cinq francs, c'est « le prix d'un lit et de son sommier en salle des ventes, avec un lot de couettes et de matelas tachés. » Le ramoneur qu'il emploie le mois suivant n'en gagne, chaque mois, précise-til, que six de cette espèce.

Ce billet de cinq francs représentait les allégories drapées d'un homme et d'une femme, chacune tournée vers l'extérieur de la cartouche. Entre les deux cercles centraux s'alignent les caractères stipulant une somme de francs dont le pouvoir d'achat a considérablement varié en presque cinquante ans. Un signe du zodiaque, sous cette somme en superbes majuscules, désigne le mois de la date de création (3). Les signatures du caissier principal et du secrétaire général fleurent bon les pleins et les déliés de l'ancienne école, celle où l'on apprenait encore aux gens à écrire, ne serait-ce que leur nom, avec estime, en prenant sa place et le temps. A présent, je ne sais trop pourquoi, la plupart des gens signent à toute vitesse, en barrant eux-mêmes leur propre nom, comme s'ils n'en voulaient plus, l'avaient assez porté, ou bien ne faisaient que semblant de s'aimer.

Ce billet assura non seulement le lien entre un siècle et un autre, mais aussi entre une guerre et une autre puisque sa première version noire date de 1871-1874 et sa seconde, en bleu de cobalt, de 1912-1917. Comme au cours de chaque guerre, la capitulation de Sedan avait engendré des incinérations de billets : environ 30 millions de specimen de toute valeur détruits dans les succursales, fin d'éviter leur saisie par les Allemands. Sur le marché numismatique de nos foutus temps postmodernes, une coupure de ce genre, surtout à l'état neuf, coûte plusieurs milliers d'euros. A peu de choses près, le même prix qu'une édition originale, avec envoi de l'auteur, du Révélateur du Globe de Léon Bloy.

L'autre nuit, en fouinant dans les rayons d'un bouquiniste qui avait la tête du docteur Faustroll, non loin de Corps enneigé où avait vécu la petite Mélanie, j'en découvris justement un bel exemplaire, que je feuilletais. A l'intérieur, glissé je ne vous dirai pas entre quelle et quelle pages, un billet de cinq francs, presque neuf. L'un que Jeanne Bloy, par mégarde, aurait laissé ? « De quoi vivre un jour », avait maugréé Léon...

On peut rêver.

La République semble ici tenter de consoler l'Industrie (à gauche) et l'Agriculture (à droite) particulièrement affligées. Malgré le souci du détail qui caractérise l'ensemble de la cartouche, malgré également les avertissements solennellement reproduits de part et d'autre, elle fut évidemment copieusement imitée. Ce billet fut donc l'un des derniers billets monochromes de la BdF. Avec le siècle suivant, la polychromie allait faire une entrée retentissante dans le domaine du billet de banque.

(1) Une belle chose est arrivée à Jeanne. Pleine de tristesse en songeant qu'elle allait être forcée de courir au mont-de-piété, elle ouvre son tiroir et, parce que c'était l'anniversaire de la mort de sa mère, elle regarde douloureusement des fleurs desséchées que sa soeur lui rapporta de Danemark, en souvenir de cette mort. Sans demander auun miracle, elle se prend à espérer un secours quelconque. Tout à coup, elle aperçoit dans ce même tiroir un billet de 5 francs qu'elle ne se souvenait pas d'y avoir laissé. De quoi vivre un jour. Cette chose nous est arrivée souvent. (Au seuil de l'Apocalypse, 17-12-1014)

(2) Les amateurs d'Alfred Jarry savent que la liste des vingt-sept volumes dépareillés, tant brochés que reliés se trouve au chapitre 4 des Gestes et opinions du docteur Faustroll, roman néo-scientifique paru en 1911, chez Fasquelle.

(3) Certains billets eurent donc, comme les tristes humains, un ciel astral : Celui qu'on voit sur la photo est ainsi un sagittaire (18 novembre 1972).

07:18 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, léon bloy, jarry, jules renard, billets français |

mardi, 04 mai 2010

Pour exaspérer les imbéciles

Pour exaspérer les imbéciles est un texte que Léon Bloy dédia à son ami André Roullet. Cinq jours auparavant, le 4 mai 1897, l’incendie qui avait ravagé le Bazar de la Charité en un quart d’heure à peine avait causé la mort de plus de 120 personnes, essentiellement des femmes de l’aristocratie européenne (dont la sœur de l’impératrice d’Autriche et la duchesse d’Alençon), venues assister à la vente annuelle qui se tenait dans un hangar en bois de 80 mètres de long sur 13 mètres de large, où avait été reconstituée une rue du Moyen-âge. Pour faire contrepoids aux discours de la presse, de quelque bord qu’elle fût, Bloy déploya tout son talent de pamphlétaire dans ce texte qu’il intégra à son Journal à la date du 9 mai 1897 et qui fut, pour le pire comme pour le meilleur, tant commenté, que je me contenterai ici de le transcrire, tel qu’en lui-même:

L'incendie du Bazar de la Charité. Paris VIIIème arr., 15-17, rue Jean-Goujon, 4 mai 1897.

19:40 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : léon bloy, bazar de la charité, littérature |

mardi, 27 avril 2010

Bloy, Serge & Jules Bonnot

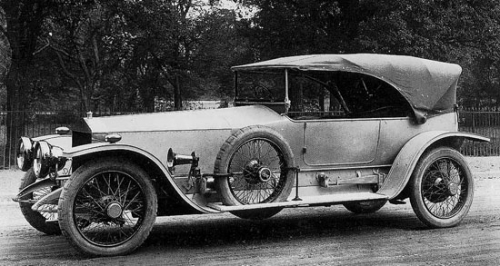

Le 27 avril 1912 mourait Jules Bonnot. Il y a de cela 98 ans Selon la légende, Bonnot avait été un temps le chauffeur privé de Sir Arthur Conan Doyle. Plus prosaïquement, il fut l’amant de l’épouse de Thollon, l'humble gardien du cimetière de la Guillotière à Lyon, et un petit malfrat de province avant de devenir le grand Bonnot, chef de la bande de la rue Ordener, révélée au grand public par le casse de la Société Générale à bord d’une mythique Delaunay Belleville verte et noire de 12 CV, modèle 1910, le 21 décembre 1911. La bande à Bonnot : Rien n’est plus ridicule que cette chanson de Joe Dassin, qui traine encore sur You Tube ou Daily Motions, rien de plus niais non plus que ce navet, les Brigades du Tigre, avec Clovis Cornillac et Jacques Gamblin.

Non…

Pour se souvenir de Bonnot, il faut lire ou relire les Mémoires d’un révolutionnaire de Victor Serge, journaliste à l’Anarchie qui fut assimilé par la police à sa bande et, pour l’avoir connu, aimé et protégé, qui fut condamné à cinq ans fermes, qu’il passa à la Santé puis à Melun, dans des conditions proprement épouvantables : isolement cellulaire la nuit, travail forcé le jour.. Voici le récit sommaire de la mort de Bonnot que fait Victor Serge dans ses magnifiques mémoires d’un Révolutionnaire récemment réédités par Laffont dans la collection Bouquins, avant le long récit du procès de la bande.

« Bonnot, surpris chez un petit commerçant, à Ivry, engageait dans une chambre obscure un corps à corps avec le sous-chef de la Sureté, Jouin, l’abattait de plusieurs balles de browning lâchées à bout portant, faisant un instant le mort sur le même plancher, puis enjambait une fenêtre et disparaissait. Rejoint à Choisy-le-Roy, il soutint un siège d’une journée entière en se défendant à coups de pistolet, écrivit dans les intervalles de la fusillade une lettre innocentant ses camarades, se coucha entre deux matelas pour se défendre encore contre l’assaut final, fut tué ou se tua, on ne sait pas au juste. »

Peut-être faut-il aussi jeter un œil dans le journal de Léon Bloy (Le Pèlerin de l’Absolu), qui relate ainsi l’événement en date du 29 avril :

« L’événement qui remplit toutes les feuilles et toutes les cervelles, c’est la capture et la mort de l’anarchiste Bonnot, chef d’une bande qui terrifiait Paris et la province depuis des semaines : vols, cambriolages, assassinats. En remontant jusqu’à Ravachol, je peux dire que je n’ai rien vu de plus ignoble, de plus totalement immonde en fait de panique et d’effervescence bourgeoise.

Le misérable s’était réfugié dans une bicoque, à Choisy-le-Roi. Une multitude armée a fait le siège de cette forteresse défendue par un seul homme qui s’est battu jusqu’à la fin, quoique blessé, et qu’on n’a pu réduire qu’avec une bombe de dynamite posée par un héros (!) qui a opéré en se couvrant d’une charrette à foin et cuirassé de matelas.

Les journaux ne parlent que d’héroïsme. Tout le monde a été héroïque, excepté Bonnot. La population entière, au mépris des lois ou règlements de police, avait pris les armes et tiraillait en s’abritant. Quand on a pu arriver jusqu’à lui, Bonnot agonisant se défendait encore et il a fallu l’achever.

Glorieuse victoire de dix mille contre un. Le pays est dans l’allégresse et plusieurs salauds seront décorés.

Heureusement Dieu ne juge pas comme les hommes. Les bourgeois infâmes et tremblant pour leurs tripes qui ont pris part à la chasse, en amateurs, étaient pour la plupart, j’aime à le croire, de ces honorables propriétaires qui vivent et s’engraissent de l’abstinence ou de la famine des pauvres, chacun d’eux ayant à rendre compte, quand il crèvera, du désespoir ou de la mort d’un grand nombre d’indigents. Protégés par toutes les lois, leur infamie est sans aucun risque. Sans Dieu, comme Bonnot, ils ont l’hypocrisie et l’argent qui manquèrent à ce malheureux. J’avoue que toute ma sympathie est acquise au désespéré donnant sa vie pour leur faire peur et je pense que Dieu les jugera plus durement.

Cette brillante affaire avait nécessairement excité la curiosité la plus généreuse. Ayant duré plusieurs heures, des autos sans nombre avaient eu le temps d’arriver de Paris, amenant de nobles spectateurs impatients de voir et de savourer l’extermination d’un pauvre diable. Le comble de l’infamie a été la présence, dans les autos, d’une autre armée de photographes accourus, comme il convient, pour donner aux journaux tous les aspects désirables de la bataille »

21:27 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : jules bonnot, victor serge, léon bloy, littérature, anarchie |

samedi, 23 janvier 2010

Emile Baumann, rêveur et érudit

Né à Lyon le 24 novembre 1868 dans une famille de la bourgeoisie catholique, Emile Gabriel BAUMANN passa son adolescence dans cette ville, alors marquée par la défaite de 1870, et dans l’idée que la France n’avait plus une conscience très définie de ce qu’elle était. Après avoir suivi l’enseignement des jésuites de la rue Sainte-Hélène, il suivit en auditeur libre les cours de la Faculté de Lettres, qui se donnaient alors au Palais Saint Pierre. « Cette bâtisse pompeuse et enfumée, contenait des amphithéâtres vétustes avec de hautes fenêtres assez mornes » (1) Il y reçoit des cours de littérature grecque, latine, française et auprès de M. Régnaut, « un homme hirsute à cheveux blancs, sorte de paysan du Danube qui passait pour un phénomène de science », y découvre avec surprise et avidité le sanskrit.

Après son mariage avec sa cousine Marie Louise Chassaignon (1849-1930), de vingt ans son ainée, Baumann est reçu à l’agrégation de Lettres. Il n'en tire aucun plaisir, aucune gloire. « Je me laissai nommer où le bon plaisir de M. le Ministre, entendons d’un sous-chef de bureau ou d’un plus obscur gratte-papier ,fixa mon sort : venant de Lyon, je fus désigné pour un poste à Roanne, ville insipide, dont j’aimai cependant les entours montagneux ».

Après s’être disputé assez vertement avec son proviseur au sujet d'un discours de remise des prix, il est envoyé l'année suivante à Alger, où il se lie d’amitié avec le jeune professeur de rhétorique et écrivain Louis Bertrand (1866-1941). « Où nous restions sûrs de nous accorder, c’était dans l’horreur du milieu que notre carrière nous forçait de côtoyer chaque jour, sinon de fréquenter. Parmi nos collègues, il y avait plusieurs grotesques, deux ou trois hommes intelligents et surtout de plats fonctionnaires »

Après une représentation de Samson et Dalila à Alger, Baumann entre en relation avec Camille Saint-Saëns (1835-1921), dont son père, violoncelle solo à l’Opéra de Lyon, lui avait fait découvrir le talent dès sa treizième année : « En apprenant que Saint-Saëns venait passer l’hiver à Alger, je fus enivré de cette perspective ». Baumann rend plusieurs visites au compositeur, dans la villa que ce dernier a louée à la Pointe-Pescade. En 1905, il publiera un essai sur le musicien.

On le retrouve à Nice en 1894 où il fait la connaissance du poète Joachim Gasquet qui y effectue son service militaire et de l’historien René Schneider, puis à Macon. Baumann est un solitaire, un mélancolique, et ses relations avec ses collègues ne s’arrangent guère : « Ces gens à notions parlaient un langage qui n’était pas le mien ; et mes enthousiasmes les irritaient comme une pose insupportable. Un point plus grave nous divisait : je m’affirmais catholique, la plupart étaient foncièrement irréligieux. En ces années 1899 et 1890, les Loges déchaînaient une explosion de fureur anticléricale. » Eclate l’affaire Dreyfus. Baumann séduit par Barrès adhère à la campagne de la Patrie Française. Il prend une année de disponibilité et rejoint Lyon où il loue « un appartement sur le quai de la Charité, au bord du Rhône, près du pont du Midi. » C’est alors qu’il commence son roman L’Immolé, qui paraîtra en 1907.

L’année suivante, il est réintégré à La Roche sur Yon (Vendée) où il enseigne jusqu’à la mort de son fils Henri, en 1907. « Péguy, écrira-t-il, rêvait d’être professeur de philosophie dans un petit lycée de province. Ce bonheur j’eus le courage de m’y tenir sept ans. » Il publie deux romans, l’Immolé (1907) et la Fosse aux lions (1911) le roman, écrira-t-il, « d’une maturité réfléchie ». 1914 survint, la mort de Péguy le bombardement de la cathédrale de Reims et la rencontre de Léon Bloy dont il avait découvert la Femme Pauvre en 1897 et avec lequel il entretenait depuis 1909 une relation épistolaire. A propos de L’Immolé Bloy avait noté dans son journal le 9 janvier 1910 : « Lu L’Immolé de Baumann, l’un des rares livres chrétiens de ce temps. On pourrait demander plus de style et même plus d’Absolu dans la pensée. Mais quelle hauteur, par comparaison. » Les deux hommes se rencontrent au Mans, le 28 septembre 1914 : « Je ne connaissais Baumann que par ses livres et par ses lettres. L’hospitalité qu’il nous donne est une occasion de causeries qui me font mieux apprécier cet excellent artiste à l’égard duquel je me reproche quelquefois d’avoir manqué de justice » consigne Bloy en date du 29. Et le 1er octobre : « Il faut partir. Je dis adieu à mon ami qui va tristement reprendre ses cours ».

Quant à Baumann, voici ce qu’il écrit : « Je les verrai toujours (lui, sa femme et sa fille) encombrés de paquets comme des bohèmes. Bloy, la cigarette aux lèvres, portait un feutre de rapin un ample pardessus déboutonné. Sa figure de vieux grognard à la moustache hirsute, avec des cheveux blancs mal tondus autour des oreilles respirait plus de bonhomie que de méfiance agressive. Les globes en saillie des ses yeux exprimaient de l’ahurissement, mais ne lançaient point de foudre (…). Un des premiers mots de Bloy fut : J’ai soif ».

En 1922, Emile Baumann partage avec Giraudoux le prix Balzac pour Job le prédestiné et connait un franc succès. De plus en plus engagé dans un catholicisme militant, il se fâche avec les milieux anticléricaux et maçonniques qui peuplent sa hiérarchie et obtient une retraite anticipée en 1924. Il part alors visiter la Palestine et écrit un livre sur saint Paul qui parait l’année suivante et lui vaut une large audience.

L’appréciation de son proviseur en 1921, quelques trois ans avant sa retraite, sonne comme un épitaphe à la fois lucide et caustique, et finalement très flatteur, de cet écrivain austère et attachant : « Si M. Baumann est par vocation, un écrivain de talent, il paraît être professeur par accident. »

Après la mort de sa femme en 1930 Emile Baumann a épousé Elisabeth de Groux (1894-1949), la fille du peintre belge Henry de Groux (1866-1949) et la filleule de Léon Bloy.

En 1934, il publie un ouvrage sur sa ville natale (Lyon et le Lyonnais), illustré par des clichés de Blanc et Demilly. « Lyon, écrit-il, parait une des villes les plus énigmatiques du monde. Un lyonnais, mieux qu’un autre, a chance de savoir déchiffrer le visage du Sphinx puisqu’il a été nourri à son ombre, qu’il a respiré son haleine et qu’il a senti le poids de son mystère incorporé pour jamais à ses conditions et humeurs. »

Je me contenterai de recopier quelques lignes du chapitre IV, entièrement consacré à l’hôpital de la Charité, que le maire Herriot vient de destiner à la pioche des démolisseurs :

« Un des plus vénérables hospices lyonnais est la Charité, celui qu’on va détruire pour édifier sur ses ruines un hôtel des postes. Les vandales prétextent que ces vieux bâtiments ne répondent plus aux formules modernes de l’hygiène. Tout au moins devrait-on en sauver les parties les plus belles, le dôme du clocher nécéssaire à la perspective de Bellecour, la chapelle, la cour d’entrée, les galeries et les cloîtres. La salle des archives, les merveilleuses boiseries de ses armoires seront transportées à l’Hôtel-Dieu, jusqu’au jour où l’Hôtel-Dieu lui-même sera exterminé. La Charité, l’Hôtel-Dieu, ces noms périmés sonnent mal aux oreilles des philanthropes laïcisateurs et des apôtres de la solidarité. » (2)

Il est mort en 1941, laissant ses Mémoires (sous-titrés Infortunes et fortune d'une génération), lesquels sont publiés en 1943. Son recueil de promenades dans les quartiers et rues du Lyon historique, recueil rêveur et érudit, demeure l’un des chefs d’œuvre du genre.

(1) Toutes les citations du billet sont tirées des Mémoires de Baumann, hormis la dernière.

(2) Emile Baumann, Lyon et le Lyonnais, 1934

11:11 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, émile baumann, léon bloy, saint-saëns, de groux |

vendredi, 08 janvier 2010

Tant de beau monde pour un poivrot !

Lorsque meurt sa mère en 1886, Verlaine perd le dernier soutien moral et matériel à même de le protéger de la misère absolue qui le guette. Errant de garnis en chambres d’hôpital (Broussais, Cochin, Tenon, Saint-Louis, Bichat) durant les neuf dernières années de sa vie, cet homme malade malgré la force de l’âge (entre 42 et 52) va passer les neuf dernières années de sa vie à Paris, dans « ce cirque d’erreur », (1) à forger à son insu son ultime légende dans le plus parfait dénuement. «Je me console avec les choses / Qui sont à ma portée et ne coûtent pas trop / Par exemple la rue où j’habite… » (2)

Tous les recueils publiés entre 1888 et 1890 (Amour, Parallèlement, Dédicaces, Bonheur) reprennent soit des textes plus anciens, soit des textes encore littéralement hantés par la vie passée. Il faut attendre 1891 et la parution de Chansons pour elle chez Vanier, puis celles de Odes en son honneur et Elégies, pour se faire une idée de ce dernier Verlaine que se partagent deux femmes : Eugènie Krantz et Philomène Boudin, dite Esther. Amour charnel, alcoolisme, insomnie, toilettes intimes, soucis d’argent, crises mystiques, disputes : « Je vais gueux comme un rat d’église / Et toi tu n’as que tes dix doigts » écrit-il à la première. A la seconde : « Notre union plutôt véhémente et brutale / Recèle une douceur que nulle autre n’étale. »

Albert Thibaudet ne sera pas tendre avec les tout derniers recueils de Verlaine (Epigrammes La Plume, 1894 et Invectives, Vanier, 1896) : « divagations incohérentes ramassées par un éditeur pratique dans les mégots du café François 1er » (Réflexions sur la Littérature, Quarto, p 52). C’est que la question du logement, il est vrai, le hante. « J’aimerais, écrit-il à Maurice Barrès, qui prend en charge les dernières années de sa vie, habiter dans le périmètre du Panthéon entre la rue Soufflot, la rue Saint-Jacques et le boulevard Saint-Michel. Provisoirement, je pourrais, s’il le fallait, loger dans mon ancien hôtel où je prenais pension. Votre tout dévoué et reconnaissance PAUL VERLAINE. » (3)

L’hôtel en question se trouve au 4 rue de Vaugirard et se nomme Le Grand Hôtel de Lisbonne. Gervais, le patron, réclame des notes impayées à Barrès. Ce dernier ne lâchera plus son messin de poète.

En août 1894, c’est lui-même qui réunira une quinzaine de souscripteurs pour lui assurer une petite rente de 150 francs, laquelle sera versée au pauvre Lelian le 10 de chaque mois jusqu’à la fin de sa vie. Quinze personnes, dont il note dans un dossier « Verlaine » les noms : Mesdames : comtesse Greffulhe, duchesse de Rohan, comtesse René de Béarn ; Messieurs Henry Bauër, Paul Brulat, François Coppée, Léon Daudet, docteur Jullian, Jules Lemaître, Magnard, Mirbeau, Robert de Montesquiou, Jean Richepin, Sully Prudhomme, Maurice Barrès.

Pour sauver Verlaine dans « la société », ne demeure que son talent : En 1895, dans Réflexions sur la vie, Rémy de Gourmont énonce celle-ci : « M. Fouquier, que l’on croyait calmé, s’est réveillé tout à coup, comme le serpent caché sous les feuilles mortes, - et il a lancé son venin sur le pauvre Lélian. Venin perdu, mais quel joli ton de mépris protecteur dans cette phrase d’un journaliste parlant d’un grand poète : Nos voies furent différentes ».

Verlaine est mort le mercredi 8 janvier 1896 à 19 heures d’une congestion pulmonaire, après une mauvaise chute de son lit au 39 rue Descartes, chez madame Krantz, ouvrière à la Belle Jardinière. Il avait 52 ans. Ses obsèques sont prononcées à Saint-Etienne du Mont. Il est inhumé le lendemain 9 janvier, au cimetière des Batignolles.

« Stupeur du quartier le jour de l’enterrement, note Barrès : Quel changement ! Tant de beau monde et le représentant du ministre, pour ce poivrot qui vivait chez une fille. Madame Krantz m’a dit :

-J’employais si bien votre argent Je lui avais acheté un bel habit complet à la Samaritaine. Il est là, tout plié !

Cela est vrai. Elle fit bon emploi de l’argent (…).

Avant l’église elle dit encore :

-Si Esther vient, je fais un scandale.

On lui dit :

-Non. Vous avez eu Verlaine toute seule. Votre rôle a été admirable. Il faut faire des sacrifices. Vous ne pouvez exiger qu’Esther n’entre pas à l’église. L’église est pour tous.

Elle accepta. Mais de ma place je voyais cette terrible figure de grenouille, face plate, large convulsée par la douleur, qui se tournait, surveillait la porte.

Au cimetière, elle se penche sur la fosse : Verlaine ! tous les amis sont là. Cri superbe. Et voilà pourquoi il l’aimait. Il fallait bien qu’elle eut quelque chose, cette naïveté, ces cris d’enfant. »

Et Jules Renard, lui, en date du 9 Janvier : « L’enterrement de Verlaine. Comme disait cet académicien, les enterrements m’excitent. Cela me redonne une vitalité. Lepelletier avait des larmes plein la bouche. Il s’est écrié que la femme avait perdu Verlaine : c’est au moins de l’ingratitude pour Verlaine. Moréas a dit : Certes !

Barrès a bien la voix qu’il faut quand on parle sur une tombe, avec des sonorités de caveaux et de corbeau. Il a, en effet admirablement parlé des jeunes, bien que Beaubourg prétende qu’il ait un peu tiré à lui la couverture car c’est plutôt Anatole France qui a fait Verlaine. Avant de parler, il avait passé son chapeau à Montesquiou. J’ai eu un moment l’envie d’applaudir avec ma canne sur la tombe, mais si le mort s’était réveillé ?

Mendès a parlé d’escalier aux marches de marbre léger qu’on monte au milieu de lauriers-roses vers des cierges qui rayonnent. C’était très joli, et ça pouvait s’appliquer à tout le monde.

Coppée a été applaudi au début. On s’est refroidi quand il a retenu sa place près de Verlaine dans le Paradis. Permettez, permettez !

Mallarmé. Il faudra relire son discours. Lepelletier a fait une profession de foi matérialiste, bien qu’il n’y eût pas d’électeurs. La grande qualité de Barrès, c’est le tact. Il réussirait à bien dire, même la bouche pleine. »

Jules Renard, Journal, 9 janvier 1896

Le meilleur pour la fin : Dans son article le Solitaire (Le Figaro, 18 janvier 1896), Zola venait de ranger Verlaine parmi « les génies malades » admirés seulement de quelques « disciples obscurs » – occasion pour lui d’opposer « à cette figure d’artiste maudit sa propre vision de l’écrivain, libre et courageux et mettant au service de la vérité le pouvoir qu’il détient du fait de son audience » (4) Léon Bloy dans son journal, le 1er février, offre toute la mesure de son incomparable talent de polémiste en commentant cet article :

« Pauvre Verlaine au tombeau ! Dire pourtant que c’est lui qui nous a valu cette cacade ! Pauvre grand poète évadé enfin de sa guenille de tribulation et de péché, c’est lui que le répugnant auteur des Rougon-Macquart enragé de se sentir conchié par des jeunes, a voulu choisir pour se l’opposer démonstrativement à lui-même, afin qu’éclatassent les supériorités infinies du sale négoce de la vacherie littéraire sur la Poésie des Séraphins. Il a tenu à piaffer à promener toute sa sonnaille de brute autour du cercueil de cet indigent qui avait crié merci dans les plus beaux vers du monde.

-Te voilà donc une bonne fois enterré ! semble-t-il dire. Ce n’est vraiment pas trop tôt. A côté de toi, je ressemblais à un vidangeur et mes vingt volumes tombaient des mains des adolescents lorsqu’ils entendaient tes vers. Mais à cette heure, je triomphe. Je suis de fer, moi. Je suis de granit, je ne me soûle jamais je gagne quatre cent mille francs par mois et je me fous des pauvres. Qu’on le sache bien que tous les peuples en soient informés, je me fous absolument des pauvres et c’est très bien fait qu’ils crèvent dans l’ignorance. La force la justice, la gloire solide, la vraie noblesse, l’indépassable grandeur c’est d’être riche. Alors seulement, on est un maître et on a le droit d’être admiré. Vive mon argent, vivent mes tripes et bran pour la Poésie !

Admirons le flair de cet incomestible pourceau. On a pu braire des lamentations sur la charogne du fils Dumas ou de tels autres bonzes du succès facile sans qu’il intervînt. La fin prochaine du glabre Coppée ne le troublera pas davantage. Ceux-là ne le gênent ni ne le condamnent. Mais Verlaine ! c’est autre chose !

Il s’élance alors comme un proprio furibond sur un locataire malheureux qui déménagerait à la cloche de bois.

-Un instant gueule-t-il, vous oubliez qu’il y a Moi et que je suis Moi et que tout ici appartient à Moi. Le garno littéraire est mon exclusive propriété ; je ne laisserai rien sortir. Je suis un travailleur, MOI ! j’ai vendu beaucoup de merde, j’en ai fait encore plus, et je vitupère les rêveurs qui ne paient pas leur loyer… »

Léon Bloy, Journal I par Pierre Glaudes, Bouquins.

Ce même 1er février 1896, tandis que le pèlerin de l’Absolu lançait sa foudre, La Plume éditait un petit texte de Stéphane Mallarmé, Enquête sur Verlaine :

Quelles sont les meilleures parties de l’œuvre ? Tout, répond-il «de loin ou de près, ce qui s’affilie à Sagesse, en dépend, et pourrait y retourner pour grossir l’unique livre : là, en un instant principal, ayant écho par tout Verlaine, le doigt a été mis sur la touche inouïe qui résonnera solitairement, séculairement. »

Et quel est son rôle dans l’évolution littéraire ? « L’essentiel et malin artiste surprit la joie, à temps, de dominer, au conflit de deux époques, l’une dont il s’extrait avec ingénuité ; réticent devant l’autre qu’il suggère ; sans être que lui, éperdument – ni d’un moment littéraire indiqué »… Rémy de Gourmont, dans un article dont on peut lire ICI l’intégralité, écrivit à propos de ce triste jour des funérailles de Verlaine :

« Un événement qui, dans les temps anciens, aurait eu l'importance d'un présage, vint encore accroître l'impression produite par la mort du poète. Dans la nuit qui suivit ses funérailles, le bras de la statue de la Poésie qui décore le faîte de l'Opéra, se détacha en même temps que la lyre qu'il soutenait, et vint tomber sur le sol, à l'endroit même où avait passé, dans une apothéose, la dépouille mortelle de Paul Verlaine. Les journaux relatèrent cet accident dans la colonne des faits-divers, mais les dévots du poète virent là comme un symbole. »

J’ai cherché quelles avaient été, in fine, les dernières paroles rimées du pauvre Lélian. Dans l’édition des Oeuvres poétiques complètes proposées par Bouquins, j’ai découvert à la page 694 ce poème, daté de décembre 1895, le plus proche de la date fatale, titré justement MORT, dont voici la toute dernière strophe :

« La mort que nous aimons que nous eûmes toujours

Pour but de ce chemin où prospèrent la ronce

Et l’ortie, ô la mort sans plus ces émois lourds,

Délicieuse et dont la victoire est l’annonce ! »

A écouter, enfin, ce texte de Paul Fort que nous offre Brassens :

brassens - l'enterrement de Verlaine

envoyé par bisonravi1987.

(1) Retraite (vers non publiés)

(2) Intermittences (idem)

(3) De l’hôpital Broussais, rue Didot, salle n° 1, le 21 décembre 1888 :

(4) Cité par Pierre Glaudes, Léon Bloy, Journal I, note 2 page 707

17:47 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : poésie, paul verlaine, léon bloy, jules renard, rémy de gourmont, stéphane mallarmé, maurice barrès, littérature |

mercredi, 02 décembre 2009

LEON BLOY

15:05 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon bloy, littérature |

mardi, 03 novembre 2009

Le cimetière des chiens

Léon Bloy est mort un 3 novembre, celui de cette terrible année 1917 dont Louis Guilloux fit l’année du Sang Noir. Terrible rencontre, quand on y pense, que celle qui aurait pu se produire entre Cripure et Léon Bloy, « morts » à quelques semaines d’intervalles, finalement.

Voici un extrait du Sang du Pauvre, que Bloy écrivit de janvier à mars 1909.

A propos de cet extrait, il écrivit dans son Journal (Le Vieux de la montagne) le 16 mars 1909 : « Visité le cimetière des chiens à Asnières en vu d’un chapitre pour le Sang des Pauvres. Recueilli quelques notes quelques inscriptions bouffonnes ou odieuses. Là, plus que partout ailleurs éclate le mépris absolu du pauvre. Je reviens documenté, inexprimablement dégoûté et vomissant »

_____________________________________________________

« Un certain effort n’est pas inutile pour s’habituer à cette pensée d’une nécropole de chiens. Cela existe pourtant à Asnières dans une île autrefois charmante de la Seine. Oui les chiens ont un cimetière, un vrai et beau cimetière avec concessions de trois à trente ans, caveau provisoire, monuments plus ou moins somptueux et même fosse commune pour les idolâtres économes, mais surtout, on le suppose, pour que les pauvres appartenant à l’espèce humaine soient mieux insultés. (…)

La monotonie des « regrets éternels » est un peu fatigante. La formule de fidélité, plus canine que les chiens eux-mêmes : « Je te pleurerai toujours et ne te remplacerai jamais » surabonde péniblement. Néanmoins le visiteur patient est récompensé.

« Ma Ponnette protège toujours ta maîtresse. – Kiki, trop bon pour vivre. – Drack, il nous aimait trop et ne pouvait vivre. – Linda morte d’attachement, de fidélité d’intelligence et d’originalité (au-dessous de deux niches). - Sur ton corps le printemps effeuillera des roses.- A Folette, O ma mignonne tant aimée De ma vie, tu fus le sourire. – La brutalité des hommes a mis fin à notre amour. »

Et celle-là oh ! Celle-ci : « Mimmiss, sa mémère à son troune-niouniouse… »

On est forcé de se demander si la sottise décidément n’est pas plus haïssable que la méchanceté même. Je ne pense pas que le mépris des pauvres ait jamais pu être plus nettement, plus insolemment déclaré. Est-ce l’effet d’une idolâtrie démoniaque ou d’une imbécilité transcendante ? Il y a là des monuments qui ont coûté la subsistance de vingt familles ! J’ai vu en hiver, sur quelques-unes de ces tombes d’animaux, des gerbes de fleurs dont le prix aurait rassasié cinquante pauvres tout un jour ! Et ces regrets éternels, ces attendrissements lyriques des salauds et des salaudes qui ne donneraient pas un centime à un de leurs frères mourant de faim. « Plus je vois les hommes plus j’aime mon chien », dit le monument à Jappy, misérable cabot bâtard, dont l’ignoble effigie de marbre crie vengeance au ciel. La plupart de ces niches sans abois sont agrémentées, pour la consolation des survivants d’une photographie du pourrissant animal. Presque toutes sont hideuses, en conformité probable avec les puantes âmes des maîtres ou des maîtresses. « Les attractions, a dit Fourier sont proportionnelles aux destinées. »

Je n’ai pas eu le bonheur d’assister à un enterrement de 1ère classe. Quel spectacle perdu ! Les longs voiles de deuil, les buissons de fleurs les clameurs et les sanglots de désespoir, les discours peut-être. Malheureusement, il n’y a point de chapelle. Avec un peu de musique, la Marche Funèbre de Beethoven, par exemple, il m’eût été facile d’évoquer le souvenir des lamentables créatures à l’image de Dieu portées, après leur mort, dans les charniers de l’Assistance et enterrées à coups de souliers par des ivrognes.

Toute caisse contenant un animal mort dit l’article 9 du règlement sera ouverte pour vérification à son entrée au cimetière. Ce très sage article a sans doute prévu le cas où quelque putain richissime y voudrait faire enterrer son père. »

Le sang du Pauvre, « les deux cimetières » (chapitre XIX), 1983 réed. Mercure de France

12:35 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, cimetière des chiens, sang du pauvre, léon bloy |