lundi, 21 juillet 2008

Luc Olivier Merson

Le premi er billet à quatre couleurs émis par la Banque de France est le billet de 100 francs type 1906, sorti des caisses le 3 janvier 191O. On le doit au peintre Luc Olivier Merson (Nantes, mai 1846 - Paris, 13 novembre 1920), prix de Rome en 1869, auteur de la gigantesque et saisissante mosaïque du Sacré-Coeur de 475 m2, qui domine l'autel de la basilique montmartroise, ainsi que de plusieurs peintures murales dans l'Hôtel de-Ville de Paris, la Sorbonne, l'Opera-Comique. Touche-à-tout chanceux et boulimique, Luc Olivier Merson s'est également consacré à l'illustration littéraire : La Chevalerie de Léon Gautier, La chanson de Roland, Sainte Elisabeth de Hongrie de Montalembert, Notre Dame de Paris de Victor Hugo, Saint Julien l'hospitalier de Flaubert, Les Trophées de José Maria de Hérédia, La Jacquerie de Mérimée, Les Nuits de Musset etc.… Ci-contre, son portrait en belle gueule romantique, d'après Schommer.

er billet à quatre couleurs émis par la Banque de France est le billet de 100 francs type 1906, sorti des caisses le 3 janvier 191O. On le doit au peintre Luc Olivier Merson (Nantes, mai 1846 - Paris, 13 novembre 1920), prix de Rome en 1869, auteur de la gigantesque et saisissante mosaïque du Sacré-Coeur de 475 m2, qui domine l'autel de la basilique montmartroise, ainsi que de plusieurs peintures murales dans l'Hôtel de-Ville de Paris, la Sorbonne, l'Opera-Comique. Touche-à-tout chanceux et boulimique, Luc Olivier Merson s'est également consacré à l'illustration littéraire : La Chevalerie de Léon Gautier, La chanson de Roland, Sainte Elisabeth de Hongrie de Montalembert, Notre Dame de Paris de Victor Hugo, Saint Julien l'hospitalier de Flaubert, Les Trophées de José Maria de Hérédia, La Jacquerie de Mérimée, Les Nuits de Musset etc.… Ci-contre, son portrait en belle gueule romantique, d'après Schommer.

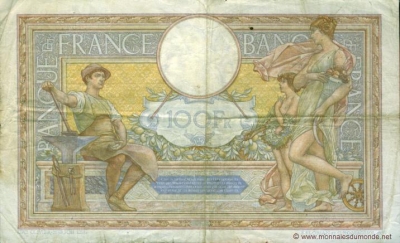

Ce billet de cent francs a fait date, en France comme à l'étranger, en raison des fesses dodues des angelots nus, qu'on découvrait sur la cartouche et qui jamais, ne se virent en aucun pays du monde sur aucune autre coupure : car l'argent, y compris sale, se doit d'avoir au moins l'air sérieux. Malgré de sévères critiques, il plut au public et connut l'une des plus belles carrières, de janvier 1910 jusqu'à l'échange des billets de 1945. Au centre d’un décor rococo fabriqué de tout un fouillis de fleurs, de fruits et de branchages, se lisent les majestueuses majuscules de la Banque de France, toujours elles, gravées sur une stèle rectangulaire, au dessus de la somme de cent francs, payables en espèces, à vue, au porteur. Contre la stèle, accoudées, deux jeunes femmes. La paysanne, la citadine. Les deux Marianne, les deux France de ce temps-là, l'une portant fichu et ample robe telle Bécassine, l'autre voilures et boucles tressées. Un garçonnet rose, scandaleusement nu et grassouillet accompagne l’une et l’autre.

Sur le verso plié en quatre du billet se tient un jeune forgeron flanqué d'un tablier de cuir, en manches de chemise, le galurin sur la tête. A sa droite une enclume sur laquelle, plus raide qu’un soldat de la garde nationale qu’on aurait passé en revue, le forgeron présente son marteau à la France entière, telle une décoration. Assis sur un banc de marbre, le torse droit et la main reposée à l’envers sur la cuisse, il se détache sur un fond doré telle la pauvre statue d’un simple commandé. Une jeune femme drapée, dans un voile rose qui laisse échapper son sein droit, lui présente en esquissant un pas de danse une corne d’abondance, et un autre garçonnet dévêtu (scandaleux!) lui tend un rameau d’oliviers et une couronne de lauriers. Ces allégories, encadrées de chaque côté de la vignette par des frises et des moulures dorées, constituent au final une scène bien trop champêtre pour être académique, bien trop idéale pour être réaliste, bien trop composée pour être touchante, et bien trop mièvre pour être belle, si bien que la rêverie reste comme indécise devant leur énigme, qui est aussi celle de leur époque : Etranges allégories, qui tentent de modeler le moderne sur l'antique ou le contraire, on ne sait plus trop. Billets dont on devine la senteur épicée, à force d'avoir traîné dans ces porte-feuilles en cuir rapé du premier vingtième siècle.

Ce billet de cent francs, qui existe en deux versions (l'une signée Luc Olivier Merson, l'autre non) a connu une longévité exceptionnelle, puisque plus de soixante sept mille alphabets ont circulé tour à tour. Conçu pour des petits bourgeois aisés, il a finalement gagné peu à peu les poches des plus prolétaires ; sa longévité exceptionnelle, en effet, explique les fluctuations de sa valeur : de 1908 à 1945, véritable peau de chagrin suivant en cela la lente dévalorisation du franc lui-même, son pouvoir d’achat est passé de mille neuf cent trente quatre à soixante trois francs. Extrait, pour conclure, d'une page de Gabriel Chevallier : « Tout était facile en ce temps-là. Les villes n’étaient point surpeuplées, les appartements ne faisaient pas l’objet de folles surenchères. On voyait un peu partout des pancartes de locaux à louer, que des propriétaires, point dédaigneux du moindre revenu, louaient même à des mineurs. Le billet de cent francs valait cinq louis, qui tintaient clair et représentaient une immensité de plaisir. La pièce de cent sous, la thune, avait un pouvoir d’achat considérable. Avec une seule de ces pièces en poche, on pouvait emmener une mignonne plus loin que l’Ile-Barbe, et tout un jour, sur les bords de Saône, la régaler de campagne, de fleurs et d’horizons, de saucisson et de fritures, de promesses et de caresses, la gaver d’enchantements ».

.

15:21 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, société, argent, numismatique, écriture, peinture |

vendredi, 04 avril 2008

François Auguste Ravier

« Assez grand, assez gros, jadis blond, aujourd'hui grisonnant 65 ans - enfance maladive, le culte de la mère, l'amour de la sœur. La mère et la sœur ont commencé à faire battre ce petit cœur, culte aujourd'hui bien tombé, hélas ! Illusions dont j'ai vu le fond... »

Ainsi se dépeint François Auguste Ravier, né le 4 mai 1814, dans une missive qu'il poste à son ami le photographe Thiollier (lequel sera son premier biographe) en 1880, quinze ans avant sa mort. Auguste Ravier naquit à Lyon au 18 rue de la Poulaillerie (actuelle rue Lainerie, dans le quartier de Saint-Paul à Lyon).

Son père, un fils d e notaire devenu artisan confiseur, le destine très tôt au droit. Après être passé par le petit séminaire des Minimes de Lyon et le collège Saint Thomas d'Aquin à Oullins, Ravier obtient le baccalauréat et s'installe à Paris en 1814. Figure parfaite du provincial balzacien exilé au cœur du septième Cercle de l'Enfer, il compose quelques poignants et langoureux poèmes et avoue à son confesseur, l'abbé Gonin : « Je suis bien seul, ici. Bien étranger »

e notaire devenu artisan confiseur, le destine très tôt au droit. Après être passé par le petit séminaire des Minimes de Lyon et le collège Saint Thomas d'Aquin à Oullins, Ravier obtient le baccalauréat et s'installe à Paris en 1814. Figure parfaite du provincial balzacien exilé au cœur du septième Cercle de l'Enfer, il compose quelques poignants et langoureux poèmes et avoue à son confesseur, l'abbé Gonin : « Je suis bien seul, ici. Bien étranger »

Bien vite, il devient un disciple de Lacordaire, dont il écoute régulièrement les causeries et les sermons à Notre-Dame. Il admire avec ferveur Lamartine (« je suis bien sûr que vous direz avec moi : c'est beau ! c'est sublime ! c'est bien Lamartine ! ») et commence à griffonner des croquis durant ses errances au cœur des rues, des places, des ruelles et sur les ponts parisiens. En mars 1839, après une année morose durant laquelle il se brouille plus ou moins avec ses parents, il présente deux tableaux au Salon (« Cette exposition n'a pour but que de vous prouver par d'autres témoignages que le mien et ceux de mes maîtres que j'ai travaillé, que j'ai fait des progrès... ») qui les lui refuse. On a d'ailleurs perdu la trace de ces deux œuvres de jeunesse.

Il devient l'ami de Corot, et s'exile plusieurs fois à Rome (1840-1842; 1844-1848). De retour à Lyon, il se marie en 1853 (janvier, février ou mars, on ne sait pas) avec la fille d'un marchand de vieux fer, Antoinette Dessaigne. Le couple s'installe non loin de Lyon, à Crémieux.

Là, Ravier devient peu à peu un maître estimé, reconnu et visité. Chaque année voit naître un enfant, et s'enrichir l'œuvre du peintre. En 1864, le peintre perd son père. Trois ans plus tard, il s'installe définitivement à Morestel, dans une très belle demeure dauphinoise qui surplombe la ville, dans laquelle il séjourne jusqu'à son dernier souffle, le 26 juin 1895.

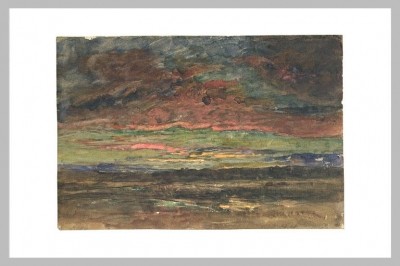

Ravier est célèbre pour avoir beaucoup arpenté la campagne dauphinoise, dans laquelle il devient peu à peu excellent chasseur. Marcheur infatigable, il épie les variations de la nuance d'heure en heure sur les étangs, il "note des crépuscules en fleurs, écrira Béraud, "ne sortant que le matin, à l'aube, ou quand, à la tombée de la nuit, le paysage dauphinois se noit dans une brume violette et que les arbres, les chemins, les enclos semblent se recueillir dans le silence reposant du soir." "Je travaille à mort, écrit Ravier pour sa part, de la lumière, ça vient ! Je commence à être content de moi". Ses recherches sur la lumière et les brumes, en effet, le rapprochent de ses grands maîtres, Delacroix et plus particulièrement Turner, qu'il avait connu et toujours admiré. "Je ne puis offrir à mes hôtes que la bonne volonté, la bonne foi d'un homme sincère mais un peu morose et misanthrope, aimant plus à rêver qu'à rire, avare de son temps pour le donner plutôt à la nature et au travail qu'à la charge et au divertissement...", écrit-il à propos de lui-même en octobre 1879. La quête d'Auguste Ravier dérive lentement vers une exigence d'incandescence (ci-dessus, "coucher de soleil sur l'étang") qui n'a plus grand chose à voir avec les travaux académiques effectués à Rome (plus haut Les pins parasols). Ravier est un peintre en mouvement, bien plus que le peintre d'un mouvement ou d'une école. "Pas homme du monde du tout = Ahuri et bête comme une oie dans un salon". Des travaux de Rome à ceux de Morestel, de l'académisme des jeunes années à la lumineuse quête des dernières, alors qu'il finira aveugle, ce peintre incarne un itinéraire et une passion de voir qui est le propre des vivants:

« Et je passe la vie sans jamais m'ennuyer, après la peinture, il y a les livres - les anciens avant tout. Je laisse la foule applaudir Offenbach. Je ne crois guère à l'amitié, j'ai perdu la foi, je ne crois plus à l'amour, la nature reste, c'est suffisant = c'est encore l'Infini... »

08:25 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : lyon, ravier, peinture, romantisme, impressionnisme |