samedi, 04 décembre 2010

La nounou d'Helena

« Nous réussîmes à trouver une femme très gentille pour garder notre fille et entretenir l’appartement. Dans un régime comme celui sous lequel nous vivions, avoir chez nous une femme qui nous aidait à élever notre fille et à faire le ménage était une chose non seulement rare, mais périlleuse, voire illicite. D’ailleurs, son statut manquait même de dénomination. D’aucuns l’appelaient la « nounou », mais d’une voix timorée, comme si cela ajoutait encore au danger, car cela faisait partie des anciennes pratiques, autrement dit de celles par quoi on exploitait la force de travail d’êtres humains.

Déjà la recherche de cette nounou avait été toute une histoire. Par bouche-à-oreille, comme dans les réseaux clandestins, on pouvait finir par en dégotter une à condition de ne pas le crier sur les toits. Le Comité de quartier veillait, les Anciens Combattants veillaient, les militants du Front démocratique veillaient. Ils montaient la garde avec zèle, comme ils le faisaient aussi contre ceux qui installaient en cachette des antennes sur leur balcon pour tenter de capter les chaînes de télévisions italiennes. Ces femmes de ménage, seules y avaient droit les familles de dirigeants. Dès que ces familles constataient que quelqu’un d’autre disposait de ce qu’elles pensaient être les seules en droit de posséder, leur amour-propre maladif crevait les yeux »*

Helena Kadaré, Le temps qui manque, Mémoires, Fayard

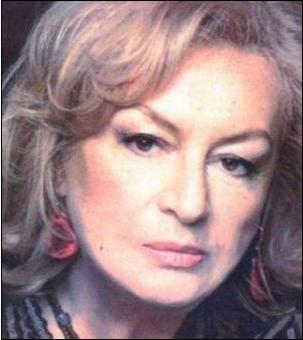

* La situation rapportée se situe bien sûr en Albanie, vers l’année 1965. La photo ci-dessous est d'Elliott Erwitt

16:17 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : elliott erwitt, helena kadaré, littérature, photographie |

mercredi, 10 novembre 2010

Helena Kadaré : Le temps qui manque

Le récit débute à la fin des années cinquante, lorsque, répondant à un défi jeté par un copain, Ismaïl écrit de Russie à une jeune albanaise d’Elbasan dont la nouvelle a été publiée dans Le Journal de la jeunesse. Elle est issue d’une famille bourgeoise de pharmaciens à laquelle, depuis l’avènement du communisme, le parti a confisqué les biens : « chez nous, on pestait à mi-voix contre le régime communiste et mon père passait des heures collée au vieux poste de radio sur la cheminée à l’écoute de radio Londres. » (p 20).

Elle se souvient de leur rencontre, leur mariage le 22 octobre 1963, tandis que « le glacial climat de terreur jusque-là réservé essentiellement à ceux qu’on appelait les « ci-devant » touchait maintenant tout un chacun ». Nous sommes ainsi en compagnie de l’écrivain alors qu’il va publier l’année suivante son premier roman, Le Général de l’armée morte.

J’aime de plus en plus les mémoires. Parce que, quelque intérêt que comporte la vie de celui ou de celle qui les raconte, les mémoires ne se bornent pas à la simple autobiographie. Ils sont censés retracer le tableau d’un individu aux prises avec une époque. Et j’avoue que l’Albanie des années 50/60 est pour moi même pas un continent enfoui ; mais carrément une autre planète.

Quand je lis, par exemple, qu’en ces temps-là (vers 1950) Ismaïl Kadaré publiait des poèmes dans Le Pionnier et Le Jeune Littérateur et que, comme l’Albanie appliquait le système russe des droits d’auteur, les honoraires ainsi obtenus l’emportaient sur les salaires, je deviens songeur. Rêveur presque. « Ainsi, écrit Héléna, le vers était rémunéré trente leks anciens, tandis que le salaire mensuel était de cinq à six mille leks. ». Elle poursuit : « Is ne connaissait même pas les mots droits d’auteur quand il reçut pour la première fois l’équivalent du salaire de son père ». (p 126)

Héléna est aussi écrivain. Elle raconte qu’à la naissance de leur première fille, Gresa, sortait en librairie sa première nouvelle, Eteins la lumière, Véra, et que Is lui porta la revue dans la maternité. Puis, pour ne pas déroger à une veille tradition albanaise, qu’elle revint quelque temps chez ses parents après l’accouchement vivre une semaine avec eux. Ce qui reste d’une vie, une succession de tableaux, une mondanité en apparence calme, peu à peu minée par la situation politique : Héléna raconte dans le détail comment peu à peu, à partir de 1965/66 « offenser les écrivains devenait à la mode » à Tirana.

« De ce qu’ils eurent à subir entre 1966 et 1969, les écrivains et artistes albanais déduisirent une fois pour toutes qu’ils étaient totalement seuls et sans protection. Désormais solidement établie, la dictature pouvait faire d’eux ce qu’elle voulait, sans être importunée ; (…) A première vue, il y avait là quelque chose qui clochait. Peut-être son pays n’était-il pas vraiment stalinien, ou peut-être l’occident n’était-il pas tel que nous le croyions. »

Les rapports de l’Albanie avec l’URSS et la Chine profilent peu à peu dans le récit une tension dramatique, selon la logique du genre où les destins singuliers se trouvent soudain happés par des plus collectifs. Lorsque Enver Hoxha (« le Grand Guide ») assiste à la représentation des Tâches grises, il « applaudit du bout des doigt avec un visage renfrogné ». Le lendemain, « la pièce fut interdite, les affiches arrachées des murs et l’on s’apprêta à châtier les coupables. ». C’est le début d’un long processus de rupture d’avec Tirana. « L’art, selon lui, avait besoin d’un environnement neutre, celui du théâtre grec. Le reste, tempêtes intérieures, terreurs, foudres, l’auteur les engendrait lui-même. (p 397)

Durant une centaine de pages, Héléna nous raconte leur progressive mise à l’écart de la vie littéraire jusqu’à l’année orwellienne. Cette fameuse année 1984 durant laquelle « l’état de santé du dictateur allait s’agg ravant » (p 446) Il mourut le 10 avril 1985.

ravant » (p 446) Il mourut le 10 avril 1985.

Surviennent alors l’invitation de Mitterrand, les séjours dans le château des Piccoli, les rencontres avec Garcia Marquez, Elie Wiesel, Jacques Attali, Erik Orsenna, Paris, Stockolm, tandis qu’à Tirana La voix du peuple titre : « Ismaïl Kadaré a déserté. »

Une certaine ivresse imprègne ces lignes jusqu'alors pleine de retenue, qui paraissent d’un autre siècle. Le ton d’Héléna Kadaré demeure toujours impeccable, lisse et soigné, comme si rien de l'actualité ne l’affectait. Pourtant... Déclaration du communiquant Roland Dumas : « Le ministre des Affaires étrangères françaises a également reconnu que Kadaré avait été installé dans une villa mise à sa disposition par le gouvernement français, et qu’il était sous la protection de la police. Cependant, le lieu de sa résidence est tenu secret ».

Les révélations d'ordre privé ou les réflexions d'ordre purement littéraire sont absentes de ce récit, qui se borne résolument au genre des mémoires : en revanche, la narratrice revient sans cesse sur la relation de l'écrivain et du pouvoir. Pas d'effusion, non plus, le simple fil des événements, d'un ton calme et linéaire; la régularité du discours qui finit par englober les scènes, les événements, les êtres : en revanche la narratrice ne cesse de donner à entendre «Beaucoup de choses, conclut Héléna Kadaré, dans la vie d'Is et dans notre vie commune s'étaient déroulées dans une harmonie intrinsèque. En mettant un point final à ces mémoires, je me suis convaincue qu'ils faisaient partie de cette harmonie.»

09:30 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature, héléna kadaré, ismaïl kadaré, le temps qui manque, albanie, tirana |