mercredi, 29 juillet 2009

Léon Boitel et la décentralisation littéraire

S'il m'arrive souvent d'être critique à l'égard des institutions culturelles lyonnaises, je sais aussi mettre parfois de l'eau dans mon vin. A preuve, ce chapeau bien bas que je tire devant le travail effectué par la Bibliothèque Municipale de la Part Dieu qui a mis en ligne un petit bijou, vraiment, pour tout amateur d'archéologie littéraire lyonnaise. Ce petit joyau n'était jusqu'alors consultable qu'en salles, voici que je découvre qu'il est en ligne : il s'agit de la Revue du Lyonnais, parue de 1835 à 1924, avec quelques interruptions et un changement de nom à la clé. Je republie donc cet article consacré à son fondateur, un écrivain imprimeur fort injustement oublié du nom de Léon Boitel, en insérant les liens permettant de regagner les collections en ligne.

« C’est en flattant les hommes et les peuples qu’on les perd ». Somptueuse formule, que je trouve sous la plume d’un romantique aujourd’hui parfaitement oublié : En 1830, Léon Boitel, qui confesse l’âge de George Sand, de Nerval ou de Musset, entreprend non sans quelque mal à Paris des études que son père, un pharmacien de Rive-de-Gier, aurait volontiers aimé voir aboutir. C’est alors qu’éclatent tout d’abord les sifflets de la Révolution d’Hernani, puis les coups de canons de celle de Juillet. En 1826, à peine âgé de vingt ans, Boitel n’a-t-il pas déjà fait jouer aux Célestins un vaudeville dans le goût de l’époque, Le Mari à deux femmes ? Mais les Célestins ne sont pas la Comédie Française, et les émeutes de canuts pas des révoltes nationales. Il n’empêche. A la banquette et à la thériaque de l’apothicaire, le jeune homme préfère l’appel mélodieux de la muse. Adepte de la « décentralisation littéraire », en laquelle il voit l’avenir de la littérature nationale et républicaine, il regagne donc sa province natale pour se porter acquéreur, dès 1831, d’une imprimerie sise au 36 quai Saint-Antoine à Lyon.

21:10 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, lyon, bibliothèque de la part-dieu, romantisme, revue du lyonnais, léon boitel, revues |

vendredi, 04 avril 2008

François Auguste Ravier

« Assez grand, assez gros, jadis blond, aujourd'hui grisonnant 65 ans - enfance maladive, le culte de la mère, l'amour de la sœur. La mère et la sœur ont commencé à faire battre ce petit cœur, culte aujourd'hui bien tombé, hélas ! Illusions dont j'ai vu le fond... »

Ainsi se dépeint François Auguste Ravier, né le 4 mai 1814, dans une missive qu'il poste à son ami le photographe Thiollier (lequel sera son premier biographe) en 1880, quinze ans avant sa mort. Auguste Ravier naquit à Lyon au 18 rue de la Poulaillerie (actuelle rue Lainerie, dans le quartier de Saint-Paul à Lyon).

Son père, un fils d e notaire devenu artisan confiseur, le destine très tôt au droit. Après être passé par le petit séminaire des Minimes de Lyon et le collège Saint Thomas d'Aquin à Oullins, Ravier obtient le baccalauréat et s'installe à Paris en 1814. Figure parfaite du provincial balzacien exilé au cœur du septième Cercle de l'Enfer, il compose quelques poignants et langoureux poèmes et avoue à son confesseur, l'abbé Gonin : « Je suis bien seul, ici. Bien étranger »

e notaire devenu artisan confiseur, le destine très tôt au droit. Après être passé par le petit séminaire des Minimes de Lyon et le collège Saint Thomas d'Aquin à Oullins, Ravier obtient le baccalauréat et s'installe à Paris en 1814. Figure parfaite du provincial balzacien exilé au cœur du septième Cercle de l'Enfer, il compose quelques poignants et langoureux poèmes et avoue à son confesseur, l'abbé Gonin : « Je suis bien seul, ici. Bien étranger »

Bien vite, il devient un disciple de Lacordaire, dont il écoute régulièrement les causeries et les sermons à Notre-Dame. Il admire avec ferveur Lamartine (« je suis bien sûr que vous direz avec moi : c'est beau ! c'est sublime ! c'est bien Lamartine ! ») et commence à griffonner des croquis durant ses errances au cœur des rues, des places, des ruelles et sur les ponts parisiens. En mars 1839, après une année morose durant laquelle il se brouille plus ou moins avec ses parents, il présente deux tableaux au Salon (« Cette exposition n'a pour but que de vous prouver par d'autres témoignages que le mien et ceux de mes maîtres que j'ai travaillé, que j'ai fait des progrès... ») qui les lui refuse. On a d'ailleurs perdu la trace de ces deux œuvres de jeunesse.

Il devient l'ami de Corot, et s'exile plusieurs fois à Rome (1840-1842; 1844-1848). De retour à Lyon, il se marie en 1853 (janvier, février ou mars, on ne sait pas) avec la fille d'un marchand de vieux fer, Antoinette Dessaigne. Le couple s'installe non loin de Lyon, à Crémieux.

Là, Ravier devient peu à peu un maître estimé, reconnu et visité. Chaque année voit naître un enfant, et s'enrichir l'œuvre du peintre. En 1864, le peintre perd son père. Trois ans plus tard, il s'installe définitivement à Morestel, dans une très belle demeure dauphinoise qui surplombe la ville, dans laquelle il séjourne jusqu'à son dernier souffle, le 26 juin 1895.

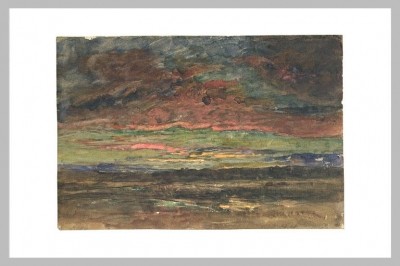

Ravier est célèbre pour avoir beaucoup arpenté la campagne dauphinoise, dans laquelle il devient peu à peu excellent chasseur. Marcheur infatigable, il épie les variations de la nuance d'heure en heure sur les étangs, il "note des crépuscules en fleurs, écrira Béraud, "ne sortant que le matin, à l'aube, ou quand, à la tombée de la nuit, le paysage dauphinois se noit dans une brume violette et que les arbres, les chemins, les enclos semblent se recueillir dans le silence reposant du soir." "Je travaille à mort, écrit Ravier pour sa part, de la lumière, ça vient ! Je commence à être content de moi". Ses recherches sur la lumière et les brumes, en effet, le rapprochent de ses grands maîtres, Delacroix et plus particulièrement Turner, qu'il avait connu et toujours admiré. "Je ne puis offrir à mes hôtes que la bonne volonté, la bonne foi d'un homme sincère mais un peu morose et misanthrope, aimant plus à rêver qu'à rire, avare de son temps pour le donner plutôt à la nature et au travail qu'à la charge et au divertissement...", écrit-il à propos de lui-même en octobre 1879. La quête d'Auguste Ravier dérive lentement vers une exigence d'incandescence (ci-dessus, "coucher de soleil sur l'étang") qui n'a plus grand chose à voir avec les travaux académiques effectués à Rome (plus haut Les pins parasols). Ravier est un peintre en mouvement, bien plus que le peintre d'un mouvement ou d'une école. "Pas homme du monde du tout = Ahuri et bête comme une oie dans un salon". Des travaux de Rome à ceux de Morestel, de l'académisme des jeunes années à la lumineuse quête des dernières, alors qu'il finira aveugle, ce peintre incarne un itinéraire et une passion de voir qui est le propre des vivants:

« Et je passe la vie sans jamais m'ennuyer, après la peinture, il y a les livres - les anciens avant tout. Je laisse la foule applaudir Offenbach. Je ne crois guère à l'amitié, j'ai perdu la foi, je ne crois plus à l'amour, la nature reste, c'est suffisant = c'est encore l'Infini... »

08:25 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : lyon, ravier, peinture, romantisme, impressionnisme |